この記事では、Windows XP、10、11におけるコマンドプロンプトの起動方法から基本的な使い方まで包括的に解説しています。ファイル操作、ディレクトリ管理、ネットワーク設定確認など実用的なコマンド15種類以上の使い方や、履歴機能・ショートカットキーなどの効率化テクニックを習得できます。初心者から中級者まで、コマンドプロンプトを使った作業効率化を実現したい方に最適な内容です。

目次

Windowsコマンドプロンプトとは何か

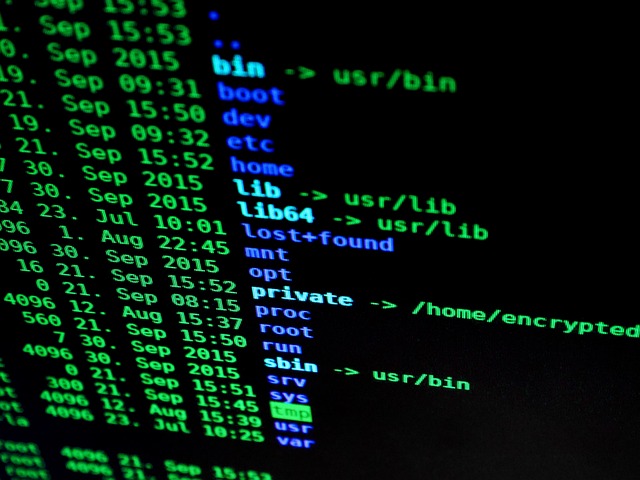

Windowsコマンドプロンプト(Command Prompt)は、Microsoft Windowsに標準搭載されているコマンドライン インターフェース(CLI)ツールです。このツールを使用することで、キーボードからテキストコマンドを入力してWindowsの様々な機能を操作できます。多くのユーザーはマウスを使ったグラフィカルな操作に慣れ親しんでいますが、ウィンドウズコマンドプロンプトは効率的なシステム管理や高度な操作を可能にする強力なツールとして、IT関係者や上級ユーザーに重宝されています。

コマンド入力によるWindows操作ツールの概要

ウィンドウズコマンドプロンプトは、テキストベースでWindowsを操作するためのインターフェースです。このツールの最大の特徴は、キーボードからコマンドを直接入力することで、ファイル操作、システム設定、ネットワーク管理など幅広い作業を実行できることです。

基本的な操作方法として、まずスタートメニューから「cmd」と検索するか、「Windowsキー + R」を押して「ファイル名を指定して実行」ダイアログを開き、「cmd」と入力することでコマンドプロンプトを起動できます。起動すると黒い画面にカーソルが表示され、ここにコマンドを入力していきます。

代表的なコマンドには以下のようなものがあります:

dir– フォルダ内のファイル一覧を表示cd– ディレクトリの移動copy– ファイルのコピーdel– ファイルの削除mkdir– 新しいフォルダの作成ipconfig– ネットワーク設定の確認

これらのコマンドを組み合わせることで、マウス操作では時間のかかる複雑な作業も短時間で完了できます。また、バッチファイル(.batファイル)を作成することで、複数のコマンドを自動実行することも可能です。

CUIとGUIの違いと特徴

ウィンドウズコマンドプロンプトを理解するためには、CUI(Character User Interface)とGUI(Graphical User Interface)の違いを把握することが重要です。これら二つのインターフェースは、それぞれ異なる特徴と利点を持っています。

CUIの特徴とメリットは以下の通りです:

- テキストベースでの操作により、システムリソースの消費が少ない

- キーボードのみで全ての操作が完結し、慣れれば高速な作業が可能

- スクリプトやバッチ処理による自動化が容易

- リモート接続時の通信量が少なく、ネットワーク環境に左右されにくい

- 同じコマンドを繰り返し実行する際の効率性が高い

一方、GUIの特徴とメリットには以下があります:

- 視覚的でわかりやすく、初心者でも直感的に操作できる

- マウスクリックによる簡単な操作が可能

- 複数のウィンドウを同時に開いてマルチタスクが行いやすい

- 画像や動画などのマルチメディアコンテンツを扱いやすい

CUIのデメリットとしては、コマンドを覚える必要があり学習コストが高いこと、タイプミスによるエラーが発生しやすいことが挙げられます。しかし、これらのデメリットを上回る効率性と柔軟性が、ウィンドウズコマンドプロンプトが現在でも重要なツールとして位置づけられている理由です。

各Windowsバージョンでの機能向上点

ウィンドウズコマンドプロンプトは、Windowsの進化とともに継続的に機能が拡張され、より使いやすく強力なツールへと発展してきました。各バージョンでの主要な改善点を時系列で見ていきましょう。

Windows XP/Server 2003時代では、基本的なファイル操作やシステム管理コマンドが整備され、企業環境での運用管理ツールとしての基盤が確立されました。この頃からsysteminfoやtasklistなどの詳細なシステム情報取得コマンドが追加されています。

Windows Vista/Server 2008では、ユーザーアカウント制御(UAC)の導入により、管理者権限でのコマンドプロンプト実行が明確に区別されるようになりました。また、wevtutilコマンドによるイベントログ管理機能が大幅に強化されました。

Windows 7/Server 2008 R2では、PowerShellとの統合が進み、より高度なスクリプト実行環境が提供されるようになりました。また、dismコマンドが追加され、システムイメージの管理が可能になりました。

Windows 10/Server 2016以降では、以下の重要な機能向上が実現されています:

- Windows Subsystem for Linux(WSL)のサポートにより、Linux環境との親和性が向上

- コマンドプロンプトウィンドウのサイズ変更や透明度調整などの視覚的改善

- コピー&ペースト機能の改善(Ctrl+C、Ctrl+Vの標準サポート)

- Unicode文字の表示サポート強化

- Windows Terminalアプリケーションの導入による、より洗練されたターミナル体験

これらの進化により、ウィンドウズコマンドプロンプトは従来の機能を維持しながら、現代的な使用環境に適応したツールとして継続的に発展しています。

業務でコマンドプロンプトが活用される場面

現代の企業環境においてウィンドウズコマンドプロンプトは、システム管理者、開発者、IT担当者の日常業務で欠かせないツールとなっています。その実用性は多岐にわたり、効率的な業務遂行に大きく貢献しています。

システム管理・保守業務では、以下のような場面で活用されています:

- サーバーやクライアントPCの定期的なメンテナンス作業

- 大量のファイルやフォルダの一括処理(リネーム、移動、削除など)

- システムログの収集と分析

- ネットワーク接続の診断とトラブルシューティング

- Windows Updateの管理とパッチ適用状況の確認

開発・テスト環境での活用例には以下があります:

- アプリケーションのビルドとデプロイメント自動化

- データベースのバックアップとリストア処理

- テスト環境の構築と初期化

- ログファイルの監視と解析

- 環境変数の設定と管理

セキュリティ管理業務においても重要な役割を果たしています:

| 業務内容 | 使用コマンド例 | 効果 |

|---|---|---|

| アクセス権限の確認 | icacls | ファイル・フォルダの詳細権限表示 |

| プロセス監視 | tasklist, netstat | 不審なプロセスや通信の検出 |

| イベントログ分析 | wevtutil | セキュリティイベントの効率的な抽出 |

特に大規模な企業環境では、数百台から数千台のコンピューターを管理する際に、ウィンドウズコマンドプロンプトを使用したスクリプト実行により、人的作業時間を大幅に削減できます。また、繰り返し作業の自動化により、ヒューマンエラーの削減にも寄与しています。

さらに、リモートワークが普及した現在では、psexecやwinrmコマンドを使用したリモート管理機能により、物理的に離れた場所からでも効率的なシステム管理が可能となっています。これにより、IT担当者の働き方の柔軟性も向上しています。

コマンドプロンプトの起動手順

ウィンドウズコマンドプロンプトは、Windows オペレーティングシステムにおける重要なツールの一つです。コマンドラインインターフェースを通じて、様々なシステム操作やファイル管理を効率的に行うことができます。ここでは、ウィンドウズコマンドプロンプトを起動するための複数の方法について、詳しく解説していきます。

スタートメニューからの起動方法

最も基本的なウィンドウズコマンドプロンプトの起動方法は、スタートメニューを使用する方法です。この方法は初心者にとって最も分かりやすく、確実にコマンドプロンプトにアクセスできます。

まず、画面左下にあるWindowsアイコンをクリックしてスタートメニューを開きます。スタートメニューが表示されたら、「すべてのアプリ」または「すべてのプログラム」を選択します。アプリケーション一覧が表示されるので、「Windows システム ツール」フォルダを探してクリックします。

フォルダが展開されると、その中に「コマンド プロンプト」という項目が表示されます。これをクリックすることで、ウィンドウズコマンドプロンプトが起動します。Windows 10以降では、「Windows ツール」フォルダ内に配置されている場合もあります。

検索機能を使った起動方法

Windows の検索機能を活用することで、より迅速にウィンドウズコマンドプロンプトを起動することができます。この方法は、メニューを辿る必要がないため、作業効率の向上に大きく貢献します。

タスクバーにある検索ボックスに「cmd」と入力します。検索ボックスが表示されていない場合は、スタートボタンをクリックした後に直接「cmd」と入力することも可能です。検索結果に「コマンド プロンプト」が表示されるので、これをクリックして起動します。

また、「コマンドプロンプト」と日本語で入力しても同様の結果が得られます。検索機能は部分一致にも対応しているため、「コマンド」や「プロンプト」だけでも検索結果に表示されることがあります。

キーボードショートカットによる起動方法

キーボードショートカットを使用することで、マウス操作を最小限に抑えてウィンドウズコマンドプロンプトを起動できます。この方法は、キーボード中心の作業を行う上級者に特に重宝されています。

最も効率的なショートカットは「Windows キー + R」の組み合わせです。このショートカットを押すと「ファイル名を指定して実行」ダイアログボックスが開きます。ここに「cmd」と入力してEnterキーを押すか、「OK」ボタンをクリックすることで、ウィンドウズコマンドプロンプトが起動します。

さらに高速な方法として、「Windows キー + X」を押すクイックアクセスメニューの利用があります。このメニューには「Windows PowerShell」と「Windows PowerShell (管理者)」が表示されますが、一部のWindowsバージョンでは「コマンド プロンプト」が直接表示される場合もあります。

管理者権限での起動手順

システムレベルの操作や特権が必要な作業を行う場合、ウィンドウズコマンドプロンプトを管理者権限で起動する必要があります。管理者権限での起動は、通常の起動方法に追加の手順を加えることで実現できます。

スタートメニューまたは検索機能でコマンドプロンプトを見つけた後、アプリケーションを右クリックします。表示されるコンテキストメニューから「管理者として実行」を選択します。ユーザーアカウント制御(UAC)のダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックして管理者権限を承認します。

キーボードショートカットを使用する場合は、「Windows キー + X」を押してクイックアクセスメニューを開き、「Windows PowerShell (管理者)」を選択することも可能です。PowerShellからコマンドプロンプトのコマンドも実行できるため、実質的に同等の機能を提供します。

起動後の権限変更方法

通常権限でウィンドウズコマンドプロンプトを起動した後に、管理者権限が必要になる場合があります。このような状況では、新しいコマンドプロンプトウィンドウを管理者権限で起動する方法を知っておくと便利です。

既に開いているコマンドプロンプトから新しい管理者権限のセッションを開始するには、「runas」コマンドを使用します。以下のコマンドを入力することで、管理者権限での新しいコマンドプロンプトウィンドウが開きます:

runas /user:Administrator cmdこのコマンドを実行すると、管理者アカウントのパスワード入力が求められます。正しいパスワードを入力することで、管理者権限を持つ新しいウィンドウズコマンドプロンプトウィンドウが起動します。現在のユーザーが管理者グループに属している場合は、以下のコマンドも使用できます:

powershell "Start-Process cmd -Verb RunAs"このコマンドは、PowerShellの機能を利用してコマンドプロンプトを管理者権限で起動します。実行時にUACダイアログが表示されるので、「はい」をクリックして権限昇格を承認してください。

コマンドプロンプトの基本操作と設定

ウィンドウズコマンドプロンプトを効率的に活用するためには、基本的な操作方法と設定のカスタマイズを理解することが重要です。初心者の方でも安心して使えるよう、基本的なルールから実用的な設定変更まで、段階的に解説いたします。

コマンド入力の基本ルール

ウィンドウズコマンドプロンプトでコマンドを入力する際には、いくつかの基本的なルールがあります。これらのルールを守ることで、正確にコマンドを実行できるようになります。

まず、コマンドは大文字と小文字を区別しません。「DIR」と「dir」は同じ意味として認識されます。ただし、ファイル名やパスを指定する場合は、正確な文字列を入力する必要があります。

- コマンドとオプションの間には必ず半角スペースを入力する

- 複数のオプションを指定する場合は、それぞれの間に半角スペースを入れる

- ファイル名やフォルダ名に半角スペースが含まれる場合は、ダブルクォーテーション(”)で囲む

- コマンド実行は「Enter」キーを押すことで行う

また、パス指定時にはバックスラッシュ(\)を使用し、相対パスと絶対パスの概念を理解しておくことで、より柔軟にファイル操作が可能になります。

コマンド履歴の活用方法

ウィンドウズコマンドプロンプトには、過去に入力したコマンドを呼び出す便利な履歴機能が搭載されています。この機能を活用することで、複雑なコマンドを再入力する手間を省き、作業効率を大幅に向上させることができます。

上矢印キーによる履歴参照

最も頻繁に使用される履歴参照方法は、キーボードの上矢印キーを使用する方法です。コマンドプロンプトでカーソルが点滅している状態で上矢印キーを押すと、直前に実行したコマンドが表示されます。

続けて上矢印キーを押すことで、さらに古いコマンドを順番に遡ることができます。逆に、下矢印キーを押すことで新しいコマンドに向かって移動できます。この機能により、最大で数十個のコマンド履歴にアクセスすることが可能です。

表示されたコマンドは、そのまま「Enter」キーで実行するか、必要に応じて編集してから実行することができます。編集時には、左右の矢印キーでカーソル位置を移動し、文字の追加や削除が可能です。

F7キーによる履歴一覧表示

より視覚的にコマンド履歴を確認したい場合は、F7キーを使用します。F7キーを押すと、これまでに入力したコマンドの一覧がポップアップウィンドウで表示されます。

このウィンドウでは、上下の矢印キーを使用して目的のコマンドを選択し、「Enter」キーで選択したコマンドをコマンドライン上に呼び出すことができます。また、「Esc」キーを押すことでポップアップウィンドウを閉じることも可能です。

F7キーによる履歴表示は、複数のコマンドを一度に確認できるため、特定のコマンドを素早く見つける際に非常に便利です。履歴をクリアしたい場合は、「Alt + F7」キーの組み合わせを使用します。

画面表示のカスタマイズ設定

ウィンドウズコマンドプロンプトの見た目や動作は、ユーザーの好みや作業環境に合わせて細かくカスタマイズできます。適切な設定を行うことで、長時間の作業でも目が疲れにくく、効率的な操作環境を構築できます。

表示オプションの調整

コマンドプロンプトのタイトルバーを右クリックし、「プロパティ」を選択することで設定画面にアクセスできます。「オプション」タブでは、カーソルのサイズ、編集オプション、履歴バッファサイズなどを調整できます。

カーソルサイズは、小・中・大の3段階から選択可能で、視認性に合わせて調整します。編集オプションでは、簡易編集モードを有効にすることで、マウスによるテキスト選択やコピー&ペースト操作が可能になります。

履歴バッファサイズの設定により、保存されるコマンド履歴の数を増減できます。デフォルトは50個ですが、頻繁にコマンドを使用する場合は数値を大きくすることをお勧めします。

フォント設定の変更

「フォント」タブでは、文字の大きさと種類を変更できます。ウィンドウズコマンドプロンプトでは、等幅フォントのみが使用可能で、一般的には「Consolas」や「Courier New」などが推奨されます。

フォントサイズは、作業環境や画面解像度に応じて調整します。小さすぎると文字が見づらくなり、大きすぎると一度に表示できる情報量が減少するため、適切なバランスを見つけることが重要です。

フォントの変更は即座にプレビューされるため、実際の見た目を確認しながら最適な設定を選択できます。視認性と情報量のバランスを考慮して、使いやすいフォント設定を見つけましょう。

レイアウト調整方法

「レイアウト」タブでは、コマンドプロンプトウィンドウのサイズと位置を設定できます。画面バッファサイズは、スクロールバックできる行数を決定し、ウィンドウサイズは実際に表示される領域を制御します。

画面バッファの幅は通常80文字に設定されていますが、長いパスやコマンドを頻繁に使用する場合は、より広く設定することで横スクロールを減らせます。高さについては、300行以上に設定することで、過去の出力結果を参照しやすくなります。

ウィンドウの位置設定では、「システムに位置を決めさせる」のチェックを外すことで、コマンドプロンプト起動時の表示位置を固定できます。作業効率を考慮した画面配置により、他のアプリケーションとの連携もスムーズになります。

画面色の設定変更

「画面の色」タブでは、文字色と背景色をカスタマイズできます。デフォルトでは黒背景に白文字ですが、長時間の作業や個人の好みに応じて調整することで、目の疲労軽減や視認性向上が期待できます。

背景色には、完全な黒ではなく、わずかに青みがかった暗いグレーを選択することで、コントラストを保ちながら目に優しい環境を作れます。文字色については、純白よりもわずかに黄色味のある白色を選択することで、長時間の使用でも疲れにくくなります。

色の選択時には、RGB値を直接入力することも可能で、細かな調整が行えます。個人の視覚特性に合わせた色設定により、快適な作業環境を構築することができます。設定変更後は、実際にコマンドを入力して見え方を確認し、必要に応じて微調整を行いましょう。

コマンドプロンプトの終了方法

ウィンドウズコマンドプロンプトを適切に終了することは、システムの安定性を保つ上で重要です。複数の終了方法が用意されており、状況に応じて最適な方法を選択できます。

最も基本的な終了方法は、「exit」コマンドを入力してから「Enter」キーを押すことです。このコマンドは、現在実行中のプロセスを正常に終了させ、メモリやリソースを適切に解放します。

また、ウィンドウ右上の「×」ボタンをクリックすることでも終了できます。ただし、この方法では実行中のプロセスがある場合、強制終了の確認ダイアログが表示されます。データの保存が完了していない場合は注意が必要です。

キーボードショートカットとして、「Ctrl + C」で現在実行中のコマンドを中断し、「Alt + F4」でウィンドウ全体を閉じることも可能です。緊急時や応答しなくなった場合の対処法として覚えておくと便利です。

ファイル・フォルダ操作の基本コマンド

ウィンドウズコマンドプロンプトでは、グラフィカルユーザーインターフェースを使わずに、テキストベースのコマンドでファイルやフォルダを効率的に操作できます。これらの基本コマンドをマスターすることで、日常的なファイル管理作業を大幅に効率化できるだけでなく、バッチ処理や自動化にも活用できます。ここでは、ウィンドウズコマンドプロンプトで最も頻繁に使用される基本的なファイル・フォルダ操作コマンドについて詳しく解説します。

ディレクトリ移動と現在位置確認

ウィンドウズコマンドプロンプトでファイル操作を行う前に、まず現在の作業位置を把握し、必要に応じて他のディレクトリに移動する方法を理解することが重要です。

現在の作業ディレクトリを確認するには、cdコマンドを引数なしで実行します。これにより、現在いるフォルダのフルパスが表示されます。

cd別のディレクトリに移動する場合は、cdコマンドの後に移動先のパスを指定します。相対パスと絶対パスの両方を使用できます。

cd C:\Users\Documents

cd ..\Desktop

cd subfolder親ディレクトリに移動する際はcd ..を使用し、ルートディレクトリに移動する場合はcd \を使用します。また、異なるドライブに移動する場合は、/dオプションを付けるか、ドライブ文字とコロンを入力します。

ファイル一覧表示コマンド

ディレクトリ内のファイルとフォルダの一覧を表示することは、ウィンドウズコマンドプロンプトでの基本的な操作の一つです。dirコマンドを使用することで、現在のディレクトリまたは指定したディレクトリの内容を詳細に確認できます。

最も基本的な使用方法は、単純にdirと入力することです。これにより、現在のディレクトリ内のすべてのファイルとフォルダが、サイズ、更新日時とともに表示されます。

dirさらに詳細な表示や特定の条件でのフィルタリングが可能です。例えば、dir /aでは隠しファイルも含めて表示し、dir *.txtでは拡張子がtxtのファイルのみを表示します。

dir /a

dir *.txt

dir /o:d

dir /p/o:dオプションは日付順でソートし、/pオプションはページング表示を行います。これらのオプションを組み合わせることで、必要な情報を効率的に取得できます。

フォルダ構造のツリー表示

複雑なディレクトリ構造を視覚的に理解するために、ウィンドウズコマンドプロンプトではtreeコマンドが提供されています。このコマンドを使用することで、フォルダの階層構造を樹形図として表示できます。

基本的なtreeコマンドは、現在のディレクトリから始まるフォルダ構造のみを表示します。

treeファイルも含めて表示したい場合は、/fオプションを使用します。これにより、各フォルダ内のファイル名も樹形図に含まれます。

tree /f特定のディレクトリのツリー構造を表示する場合は、パスを指定できます。また、/aオプションを使用すると、ASCII文字を使用してより互換性の高い表示形式になります。大規模なディレクトリ構造の場合、出力をテキストファイルにリダイレクトして保存することも可能です。

ファイル名変更コマンド

ウィンドウズコマンドプロンプトでのファイル名変更は、renまたはrenameコマンドを使用して行います。このコマンドは単一ファイルの名前変更から、ワイルドカードを使用した複数ファイルの一括変更まで対応しています。

単一ファイルの名前を変更する基本的な構文は、現在のファイル名の後に新しいファイル名を指定します。

ren oldfile.txt newfile.txt複数ファイルの一括変更では、ワイルドカードを活用できます。例えば、すべてのテキストファイルの拡張子を変更する場合や、ファイル名の一部を統一的に変更する場合に便利です。

ren *.txt *.bak

ren test*.doc report*.docフォルダ名の変更も同様に行えますが、変更対象のフォルダが現在の作業ディレクトリではないことを確認してください。また、システムファイルや使用中のファイルは変更できない場合がありますので注意が必要です。

ファイル・フォルダ移動操作

ファイルやフォルダを別の場所に移動する際、ウィンドウズコマンドプロンプトではmoveコマンドを使用します。このコマンドは、ファイルの場所を変更するだけでなく、移動と同時にファイル名を変更することも可能です。

基本的なファイル移動の構文は、移動元のファイルパスと移動先のディレクトリパスを指定します。

move source.txt C:\Destination\

move C:\Source\file.doc D:\Archive\複数ファイルの一括移動では、ワイルドカードを使用できます。特定の拡張子を持つすべてのファイルを移動する場合に特に有効です。

move *.pdf C:\Documents\PDFs\

move temp*.log C:\Logs\Archive\フォルダ全体の移動も同様に行えます。moveコマンドは元の場所からファイルを削除して新しい場所に配置するため、コピーではなく完全な移動操作となります。移動先に同名のファイルが存在する場合は、上書き確認が表示されます。

ファイルコピー機能

ウィンドウズコマンドプロンプトでのファイルコピー操作には、主にcopyとxcopyの2つのコマンドが使用されます。それぞれ異なる特徴と用途があり、コピーするファイルの種類や量に応じて使い分けることが重要です。

copyコマンドは、基本的なファイルコピー機能を提供します。単一ファイルまたは複数ファイルを指定した場所にコピーできます。

copy source.txt destination.txt

copy *.doc C:\Backup\

copy file1.txt+file2.txt combined.txtより高度なコピー機能が必要な場合は、xcopyコマンドを使用します。このコマンドは、サブディレクトリを含む完全なディレクトリ構造のコピー、属性の保持、増分コピーなどの機能を提供します。

xcopy C:\Source C:\Destination /s /e

xcopy *.* D:\Backup\ /d /y/sオプションはサブディレクトリもコピーし、/eは空のディレクトリも含めます。/dは更新されたファイルのみをコピーし、/yは上書き確認を省略します。

ファイル削除コマンド

ウィンドウズコマンドプロンプトでファイルを削除する際は、delまたはeraseコマンドを使用します。これらのコマンドは基本的に同じ機能を提供し、単一ファイルから複数ファイルの一括削除まで対応しています。

基本的なファイル削除の構文は、削除したいファイル名またはパスを指定します。

del filename.txt

del C:\Temp\oldfile.doc複数ファイルの一括削除では、ワイルドカードを活用できます。特定の拡張子を持つファイルや、特定のパターンに一致するファイル名のファイルを効率的に削除できます。

del *.tmp

del backup*.log

del /q *.cache/qオプションは確認メッセージを表示せずに削除を実行します。削除されたファイルは通常のゴミ箱には移動されず、直接削除されるため、重要なファイルを誤って削除しないよう十分注意してください。/pオプションを使用すると、各ファイルの削除前に確認を求められます。

フォルダ作成と削除

ディレクトリの作成と削除は、ファイル管理において基本的な操作です。ウィンドウズコマンドプロンプトでは、md(またはmkdir)コマンドでディレクトリを作成し、rd(またはrmdir)コマンドでディレクトリを削除します。

新しいディレクトリを作成する基本構文は以下の通りです。

md NewFolder

mkdir "Folder with spaces"

md C:\Projects\NewProject複数の階層を一度に作成することも可能です。存在しない中間ディレクトリも自動的に作成されます。

md Projects\2024\WebDevelopment\Assetsディレクトリの削除にはrdコマンドを使用します。空のディレクトリのみが削除可能で、内容があるディレクトリを削除する場合は/sオプションを使用します。

rd EmptyFolder

rd /s FolderWithContents

rd /s /q OldProject/qオプションは確認メッセージを非表示にします。サブディレクトリとファイルを含む削除は元に戻せないため、実行前に内容を十分確認してください。

テキストファイル内容表示

ウィンドウズコマンドプロンプトでは、テキストファイルエディタを起動せずに、コマンドラインから直接ファイルの内容を表示できます。主にtype、more、findコマンドが使用され、それぞれ異なる表示方法と機能を提供します。

typeコマンドは、ファイル全体の内容を一度に表示する最もシンプルな方法です。

type filename.txt

type C:\Logs\application.log大きなファイルの場合、moreコマンドを使用することで、ページング表示が可能になります。これにより、内容を段階的に確認できます。

more largefile.txt

type filename.txt | more特定の文字列を含む行のみを表示したい場合は、findコマンドまたはパイプを活用します。

find "ERROR" application.log

type logfile.txt | find "WARNING"これらのコマンドを組み合わせることで、ログファイルの解析やテキストファイルの内容確認を効率的に行えます。複数ファイルの内容を連続して表示する場合も、ワイルドカードと組み合わせて使用できます。

システム管理・ネットワーク関連コマンド

ウィンドウズコマンドプロンプトには、システム管理やネットワーク関連の作業を効率的に行うための多数のコマンドが用意されています。これらのコマンドを習得することで、グラフィカルユーザーインターフェースでは困難な高度な操作や、自動化されたスクリプト処理が可能になります。

ネットワーク設定確認コマンド

ネットワークトラブルシューティングや設定確認において、ウィンドウズコマンドプロンプトのネットワーク関連コマンドは非常に重要な役割を果たします。これらのコマンドを使用することで、現在のネットワーク状態を詳細に把握できます。

ipconfigコマンドは最も基本的なネットワーク設定確認コマンドです。以下のような使い方があります:

ipconfig– 基本的なIPアドレス情報を表示ipconfig /all– 詳細なネットワーク設定情報を表示ipconfig /release– DHCPから取得したIPアドレスを解放ipconfig /renew– DHCPから新しいIPアドレスを取得ipconfig /flushdns– DNSキャッシュをクリア

さらに、pingコマンドを使用してネットワーク接続をテストできます。例えば、ping google.comでインターネット接続を確認したり、ping 192.168.1.1でローカルネットワークのゲートウェイへの接続を確認できます。

netstatコマンドは現在のネットワーク接続状況を表示し、nslookupコマンドはDNS情報の確認に使用されます。これらのコマンドを組み合わせることで、包括的なネットワーク診断が可能になります。

コンピュータ名取得方法

ウィンドウズコマンドプロンプトでコンピュータ名を取得する方法は複数存在し、用途に応じて使い分けることが重要です。特にネットワーク環境やドメイン管理において、正確なコンピュータ識別情報の取得は不可欠です。

hostnameコマンドは最もシンプルで直接的な方法です。コマンドプロンプトでhostnameと入力するだけで、現在のコンピュータ名が表示されます。このコマンドは軽量で高速に動作するため、スクリプト内での使用にも適しています。

より詳細な情報が必要な場合は、以下のコマンドが有効です:

| コマンド | 取得情報 | 用途 |

|---|---|---|

echo %COMPUTERNAME% | コンピュータ名 | 環境変数から取得 |

systeminfo | findstr /B /C:"Host Name" | ホスト名 | システム情報と併せて確認 |

wmic computersystem get name | システム名 | WMIを使用した詳細取得 |

ドメイン環境では、whoamiコマンドを使用してドメイン名とユーザー名を同時に確認することも可能です。また、net config workstationコマンドでワークステーション設定全体を確認できます。

プログラム実行コマンド

ウィンドウズコマンドプロンプトからプログラムを実行する方法は、システム管理やタスク自動化において極めて重要なスキルです。適切な実行方法を理解することで、効率的なワークフローを構築できます。

基本的なプログラム実行は、プログラム名を直接入力する方法から始まります。例えば、notepadでメモ帳を起動したり、calcで電卓を開いたりできます。システムのPATH環境変数に登録されているプログラムは、フルパスを指定せずに実行可能です。

より高度な実行方法には以下があります:

startコマンド – 新しいウィンドウでプログラムを起動callコマンド – バッチファイルから他のバッチファイルを呼び出し- フルパス指定 –

"C:\Program Files\application.exe"のように完全なパスで実行 - 引数付き実行 –

program.exe /parameter valueのようにオプションを指定

プロセス制御においては、&演算子で複数コマンドの連続実行、&&演算子で条件付き実行、||演算子でエラー時の代替実行が可能です。また、tasklistコマンドで実行中プロセスを確認し、taskkillコマンドで特定プロセスを終了させることができます。

バックグラウンド実行やサービスとしての実行には、scコマンドやnet start/stopコマンドを使用します。これらの機能を組み合わせることで、複雑なシステム管理タスクを自動化できます。

システム終了コマンド

ウィンドウズコマンドプロンプトを使用したシステム終了操作は、リモート管理やスケジュール実行において重要な機能です。適切なシャットダウンコマンドを使用することで、データの安全性を確保しながらシステムを制御できます。

shutdownコマンドは最も強力で柔軟性の高いシステム終了コマンドです。基本的な構文はshutdown [オプション] [時間] [メッセージ]となります。

主要なshutdownコマンドオプションは以下の通りです:

shutdown /s # システムをシャットダウン

shutdown /r # システムを再起動

shutdown /h # システムを休止状態にする

shutdown /l # 現在のユーザーをログオフ

shutdown /t 60 # 60秒後にシャットダウン

shutdown /a # スケジュールされたシャットダウンをキャンセル

shutdown /f # 実行中のアプリケーションを強制終了

実用的な使用例として、shutdown /s /t 3600 /m "1時間後にシステムをシャットダウンします"のように時間指定とメッセージ表示を組み合わせることが可能です。リモートコンピュータのシャットダウンには/m \\コンピュータ名オプションを使用します。

注意すべき点として、強制シャットダウン(/f オプション)は保存されていないデータの損失を招く可能性があります。また、システム管理者権限が必要な場合があるため、適切な権限でコマンドプロンプトを実行することが重要です。

緊急時にはshutdown /aコマンドでスケジュールされたシャットダウンをキャンセルできるため、このコマンドを覚えておくことで予期しないシャットダウンを回避できます。

効率的な操作のための機能とテクニック

ウィンドウズコマンドプロンプトを使いこなすためには、基本的なコマンドの知識だけでなく、効率的な操作を可能にする様々な機能とテクニックを習得することが重要です。これらの機能を活用することで、複雑な処理を簡潔に実行し、作業時間を大幅に短縮することができます。特にワイルドカードや高度なファイル操作、バッチファイルの作成、キーボードショートカットの活用は、日常的な作業を劇的に効率化する強力なツールとなります。

ワイルドカードを使った一括処理

ウィンドウズコマンドプロンプトにおけるワイルドカードは、複数のファイルやディレクトリを一度に処理するための強力な機能です。この機能を使用することで、手動で一つずつファイルを指定する必要がなくなり、大量のファイル操作を効率的に実行できます。ワイルドカードには主に疑問符(?)とアスタリスク(*)の2種類があり、それぞれ異なる用途で使用されます。

疑問符による単一文字指定

疑問符(?)は、任意の1文字を表すワイルドカードです。この機能は、ファイル名の特定の位置にある文字が不明な場合や、類似したファイル名のファイルを検索したい場合に非常に有効です。例えば、file?.txtと指定すると、file1.txt、file2.txt、filea.txtなど、疑問符の位置に任意の1文字が入るファイルがマッチします。

具体的な使用例として、dir test?.docコマンドを実行すると、test1.doc、test2.doc、testa.docといったファイルが一覧表示されます。また、copy ???.txt backup\コマンドでは、3文字のファイル名を持つすべてのテキストファイルをbackupフォルダにコピーできます。この機能は、ファイル名の規則性を利用した効率的な一括処理に欠かせません。

アスタリスクによる複数文字指定

アスタリスク(*)は、0文字以上の任意の文字列を表すワイルドカードです。これは最も汎用性が高く、頻繁に使用されるワイルドカードであり、ファイル拡張子や名前の一部を指定した検索や操作に活用されます。*.txtと指定すると、拡張子が.txtのすべてのファイルがマッチし、report*と指定すると、reportで始まるすべてのファイルが対象となります。

実際の活用例として、del *.tmpコマンドは、現在のディレクトリ内のすべての一時ファイルを削除します。copy project*.* C:\backup\コマンドでは、projectで始まるすべてのファイルをバックアップフォルダにコピーできます。さらに、dir *report*コマンドを使用すると、ファイル名にreportが含まれるすべてのファイルを検索できます。

高度なファイル操作コマンド

ウィンドウズコマンドプロンプトには、基本的なファイル操作を超えた高度な機能を提供するコマンドが多数存在します。これらのコマンドを習得することで、複雑なファイル管理タスクを効率的に実行できるようになります。特に、ファイルの属性変更、高速コピー、条件付き処理などの機能は、システム管理や開発作業において重要な役割を果たします。

xcopyコマンドは、標準のcopyコマンドよりも強力で、サブディレクトリを含む再帰的なコピーや、日付や属性による条件付きコピーが可能です。例えば、xcopy C:\source D:\destination /s /eでは、空のディレクトリも含めてすべてのサブディレクトリをコピーします。robocopyコマンドはさらに高度で、ミラーリング、エラー時の自動再試行、詳細なログ出力などの機能を提供します。

attribコマンドを使用すると、ファイルの属性を変更できます。attrib +r *.txtでテキストファイルを読み取り専用にし、attrib -h file.datで隠しファイルを表示可能にできます。forfilesコマンドは、特定の条件に合致するファイルに対して一括処理を実行する際に威力を発揮し、forfiles /m *.log /d -30 /c "cmd /c del @path"のように、30日以上古いログファイルを自動削除できます。

バッチファイルによる自動化

バッチファイルは、ウィンドウズコマンドプロンプトにおける自動化の中核となる機能です。複数のコマンドを.batファイルに記述することで、繰り返し実行される作業を自動化し、人的ミスを削減できます。バッチファイルには変数、条件分岐、ループ処理などのプログラミング要素が含まれており、複雑な処理フローを構築することが可能です。

基本的なバッチファイルの作成では、@echo offでコマンドの表示を無効化し、echoコマンドでメッセージを表示します。変数はset variable=valueで定義し、%variable%で参照します。条件分岐にはif文を使用し、if exist filename.txt echo ファイルが存在しますのように、ファイルの存在確認や文字列比較が可能です。

ループ処理にはfor文を活用し、for %%i in (*.txt) do echo %%iでテキストファイルを順次処理できます。エラーハンドリングには、if errorlevelを使用してコマンドの実行結果を判定し、適切な処理を分岐させます。また、pauseコマンドでユーザーの入力待ちを行い、callコマンドで他のバッチファイルを呼び出すことも可能です。実際の業務では、日次バックアップ、ログファイルの整理、システム状態の監視などの定型作業をバッチファイル化することで、大幅な効率化が実現できます。

コマンドプロンプトで使えるキーボードショートカット

ウィンドウズコマンドプロンプトには、作業効率を向上させる多くのキーボードショートカットが用意されています。これらのショートカットを習得することで、マウス操作を最小限に抑え、キーボードのみで高速な操作が可能になります。特に長時間コマンドライン作業を行う場合、これらのショートカットは作業時間の大幅な短縮につながります。

最も基本的なショートカットとして、Ctrl+Cで実行中のコマンドを中断し、Ctrl+Aで行全体を選択できます。Ctrl+Lまたはclsコマンドで画面をクリアし、Ctrl+Zでファイルの終端文字を入力できます。履歴機能では、↑キーと↓キーで過去に実行したコマンドを呼び出せます。

テキスト編集に関するショートカットも充実しており、Homeキーで行の先頭に移動し、Endキーで行末に移動できます。Ctrl+←とCtrl+→で単語単位の移動が可能で、Ctrl+Backspaceで単語単位の削除ができます。また、F7キーを押すとコマンド履歴がリスト表示され、F8キーで部分一致するコマンドを履歴から検索できます。Tabキーによるファイル名の自動補完機能も、長いパス名やファイル名を入力する際の強力な支援ツールとなります。

目的別コマンド早見表

ウィンドウズコマンドプロンプトは、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)とは異なり、テキストベースでWindowsオペレーティングシステムを操作できる強力なツールです。効率的な作業を行うためには、目的に応じて適切なコマンドを素早く見つけられることが重要となります。ここでは、日常的に使用頻度の高いコマンドを目的別に分類し、実践的な早見表として整理いたします。

ファイル・ディレクトリ系コマンド一覧

ファイルやフォルダの操作は、ウィンドウズコマンドプロンプトでもっとも基本的かつ重要な作業の一つです。これらのコマンドを習得することで、効率的なファイル管理が可能になります。

| コマンド | 機能 | 使用例 |

|---|---|---|

dir | ディレクトリ内容の表示 | dir C:\Users |

cd | ディレクトリの移動 | cd C:\Program Files |

mkdir / md | ディレクトリの作成 | mkdir NewFolder |

rmdir / rd | ディレクトリの削除 | rmdir /s OldFolder |

copy | ファイルのコピー | copy file1.txt file2.txt |

xcopy | 拡張コピー(フォルダ対応) | xcopy /s C:\Source D:\Backup |

move | ファイル・フォルダの移動 | move file.txt C:\Documents |

del | ファイルの削除 | del *.tmp |

attrib | ファイル属性の変更 | attrib +r file.txt |

システム情報・設定系コマンド一覧

システムの状態確認や設定変更は、ウィンドウズコマンドプロンプトの重要な活用場面の一つです。これらのコマンドを適切に使用することで、システムの詳細な情報取得や効率的な管理作業が実現できます。

| コマンド | 機能 | 使用例 |

|---|---|---|

systeminfo | 詳細なシステム情報表示 | systeminfo |

ver | Windowsバージョン表示 | ver |

date | 日付の表示・設定 | date |

time | 時刻の表示・設定 | time |

tasklist | 実行中プロセス一覧 | tasklist /svc |

taskkill | プロセスの強制終了 | taskkill /f /pid 1234 |

sfc | システムファイルチェッカー | sfc /scannow |

chkdsk | ディスクの検査・修復 | chkdsk C: /f |

driverquery | インストール済みドライバ一覧 | driverquery |

テキスト処理系コマンド一覧

テキストファイルの操作や内容の確認は、ウィンドウズコマンドプロンプトにおける日常的な作業です。これらのコマンドを効果的に活用することで、大量のテキストデータを効率的に処理し、必要な情報を素早く抽出できます。

| コマンド | 機能 | 使用例 |

|---|---|---|

type | ファイル内容の表示 | type readme.txt |

more | ファイル内容のページ表示 | more logfile.txt |

find | 文字列の検索 | find "error" logfile.txt |

findstr | 正規表現対応文字列検索 | findstr /i "warning" *.log |

sort | テキストの並び替え | sort data.txt |

echo | テキストの出力・表示 | echo Hello World |

fc | ファイル比較 | fc file1.txt file2.txt |

comp | バイナリファイル比較 | comp file1.exe file2.exe |

ユーティリティー系コマンド一覧

ウィンドウズコマンドプロンプトには、日常的な作業を効率化する様々なユーティリティコマンドが用意されています。これらのコマンドを適切に組み合わせることで、複雑な作業の自動化や効率的なシステム管理が可能になります。

| コマンド | 機能 | 使用例 |

|---|---|---|

cls | 画面のクリア | cls |

help | コマンドヘルプの表示 | help dir |

start | プログラムの起動 | start notepad.exe |

exit | コマンドプロンプト終了 | exit |

title | ウィンドウタイトル変更 | title My Command Window |

color | 背景・文字色の変更 | color 0a |

tree | ディレクトリ構造の表示 | tree C:\Windows |

where | コマンドパスの検索 | where notepad |

timeout | 指定時間の待機 | timeout 10 |

ネットワーク系コマンド一覧

ネットワーク関連の診断やトラブルシューティングは、ウィンドウズコマンドプロンプトの重要な活用分野です。これらのコマンドを習得することで、ネットワーク接続の問題を迅速に特定し、適切な対処を行うことができます。

| コマンド | 機能 | 使用例 |

|---|---|---|

ping | ネットワーク接続テスト | ping google.com |

ipconfig | IP設定情報の表示 | ipconfig /all |

nslookup | DNS情報の照会 | nslookup google.com |

tracert | ネットワーク経路の追跡 | tracert google.com |

netstat | ネットワーク接続状況表示 | netstat -an |

arp | ARPテーブルの表示・管理 | arp -a |

net | ネットワークリソース管理 | net view |

telnet | リモート接続(要機能有効化) | telnet example.com 80 |

pathping | 詳細な経路分析 | pathping google.com |

実践的な活用事例とコツ

ウィンドウズコマンドプロンプトは、日常的なファイル管理から高度なシステム運用まで、幅広い場面で威力を発揮します。GUI操作では時間がかかる作業も、適切なコマンドを使用することで効率的に実行できるため、IT業務に携わる方にとって必須のスキルといえるでしょう。ここでは、実際の業務で役立つ具体的な活用事例と、作業効率を格段に向上させるためのコツをご紹介します。

フォルダ構造の視覚的確認方法

プロジェクト管理やシステム構築において、複雑なフォルダ構造を把握することは重要な作業です。ウィンドウズコマンドプロンプトのtreeコマンドを活用することで、階層構造を直感的に理解できる視覚的な表示が可能になります。

treeコマンドの基本的な使用方法は非常にシンプルです。コマンドプロンプトで対象のディレクトリに移動し、以下のコマンドを実行するだけで、すべてのサブフォルダが樹形図として表示されます:

tree /fこのコマンドにより、フォルダだけでなくファイルも含めた完全な構造が表示されます。さらに詳細な制御を行いたい場合は、以下のオプションを組み合わせて使用できます:

- /a – ASCII文字で樹形図を表示(文字化け防止)

- /f – ファイル名も含めて表示

- /l 3 – 表示する階層レベルを3段階に制限

実践的な活用例として、プロジェクトドキュメントの作成時に以下のコマンドを使用することで、整理されたフォルダ構造図を素早く生成できます:

tree /a /f > folder_structure.txtこのコマンドにより、構造図がテキストファイルとして保存され、報告書や設計書に直接貼り付けることが可能になります。

多階層ディレクトリの効率的作成

新規プロジェクトの立ち上げ時や、システム環境の構築において、複数階層にわたるディレクトリ構造を一度に作成する必要が生じることがあります。ウィンドウズコマンドプロンプトのmdコマンドとmkdirコマンドを効果的に使用することで、手作業では時間のかかる作業を瞬時に完了できます。

最も効率的な方法は、パス全体を一度に指定してディレクトリを作成することです。Windows 10以降では、以下のようなコマンドで深い階層構造を一度に作成できます:

mkdir "Project\Backend\API\Controllers\User"

mkdir "Project\Frontend\Components\Layout\Header"

mkdir "Project\Database\Scripts\Migration\Tables"バッチファイルを作成することで、標準的なプロジェクト構造を自動化できます。以下のような内容をテキストファイルに記述し、.batという拡張子で保存します:

@echo off

set PROJECT_NAME=%1

mkdir "%PROJECT_NAME%\src\main\java"

mkdir "%PROJECT_NAME%\src\test\java"

mkdir "%PROJECT_NAME%\src\main\resources"

mkdir "%PROJECT_NAME%\docs\design"

mkdir "%PROJECT_NAME%\docs\manual"

echo プロジェクト構造の作成が完了しました。このバッチファイルを実行する際は、プロジェクト名をパラメータとして渡すことで、カスタマイズされたディレクトリ構造を自動生成できます:

create_project.bat MyNewProjectさらに高度な活用方法として、forループを使用して連番付きのディレクトリを効率的に作成することも可能です:

for /l %i in (1,1,10) do mkdir "Backup_2024_%i"ディスク管理の自動化手順

システム管理者やパワーユーザーにとって、定期的なディスク管理は重要な保守作業です。ウィンドウズコマンドプロンプトを活用することで、ディスククリーンアップ、容量確認、ファイル整理などの作業を自動化し、システムの安定性と性能を維持できます。

まず、ディスク使用量の監視から始めましょう。dirコマンドとforコマンドを組み合わせることで、各ドライブの詳細な使用状況を把握できます:

dir C:\ /s /-c | find "バイト"

wmic logicaldisk get size,freespace,caption定期的なクリーンアップ作業を自動化するため、以下のようなバッチスクリプトを作成できます:

@echo off

echo ディスククリーンアップを開始します...

REM 一時ファイルの削除

del /q /f "%TEMP%\*.*"

for /d %%p in ("%TEMP%\*") do rmdir "%%p" /s /q

REM システム一時ファイルの削除

del /q /f "C:\Windows\Temp\*.*"

for /d %%p in ("C:\Windows\Temp\*") do rmdir "%%p" /s /q

REM ログファイルのアーカイブ

forfiles /p "C:\Logs" /s /m *.log /d -30 /c "cmd /c move @path C:\Archive\"

echo クリーンアップが完了しました。

ディスク容量の監視を自動化するため、以下のスクリプトで閾値を設定した警告システムを構築できます:

@echo off

for /f "tokens=2" %%a in ('wmic logicaldisk where caption^="C:" get freespace /value ^| find "="') do set FREE_SPACE=%%a

set /a FREE_GB=%FREE_SPACE:~0,-9%

if %FREE_GB% LSS 10 (

echo 警告: Cドライブの空き容量が10GB未満です(%FREE_GB%GB)

echo メールやログでの通知処理をここに追加

) else (

echo ディスク容量は正常です(%FREE_GB%GB利用可能)

)

注意点として、自動化スクリプトを実行する前には必ずテスト環境で動作確認を行い、重要なデータのバックアップを取得してから本番環境に適用することが重要です。また、Windowsタスクスケジューラと組み合わせることで、これらのスクリプトを定期的に自動実行できるように設定することをお勧めします。

ヘルプ機能とトラブルシューティング

ウィンドウズコマンドプロンプトを効率的に使用するためには、ヘルプ機能の活用と基本的なトラブルシューティングの知識が欠かせません。コマンドプロンプトには豊富なヘルプ機能が搭載されており、適切に活用することで作業効率を大幅に向上させることができます。また、画面が見づらくなった際の対処法も含めて、実践的な使い方を身につけることが重要です。

コマンドヘルプの表示方法

ウィンドウズコマンドプロンプトでは、各コマンドの詳細な使用方法を確認するためのヘルプ機能が充実しています。適切なヘルプの参照方法を覚えることで、コマンドの正しい構文やオプションを素早く確認できるようになります。

最も基本的なヘルプ表示方法は、コマンド名の後に「/?」を付けて実行することです。この方法により、そのコマンドで使用可能なオプションや基本的な構文を表示できます。

dir /?

copy /?

del /?より詳細なヘルプ情報を取得したい場合は、「help」コマンドを使用します。helpコマンドは単体で実行すると利用可能なコマンドの一覧を表示し、特定のコマンドを指定すると詳細なヘルプを表示します。

help

help dir

help copy以下の表は、主要なヘルプ表示方法とその特徴をまとめたものです。

| ヘルプ表示方法 | 構文 | 表示内容 |

|---|---|---|

| 基本ヘルプ | コマンド名 /? | オプション一覧と基本構文 |

| 詳細ヘルプ | help コマンド名 | 詳細な説明と使用例 |

| コマンド一覧 | help | 利用可能なコマンド一覧 |

実際の作業では、これらのヘルプ機能を組み合わせて使用することが効果的です。まずhelpコマンドで目的のコマンドを見つけ、次に「/?」オプションで具体的な使用方法を確認するという流れが推奨されます。

画面クリア機能の使い方

ウィンドウズコマンドプロンプトで長時間作業を続けていると、画面に大量のテキストが表示されて見づらくなることがあります。画面クリア機能を適切に使用することで、作業環境を整理し、視認性を向上させることができます。

最も一般的な画面クリア方法は「cls」コマンドの使用です。このコマンドを実行すると、コマンドプロンプトウィンドウの表示内容がすべてクリアされ、カーソルが画面上部に移動します。

clsclsコマンドの特徴として、以下の点が挙げられます。

- 表示されているすべてのテキストを即座にクリア

- コマンド履歴は保持されるため、上下矢印キーで過去のコマンドを呼び出し可能

- 実行中のプロセスには影響を与えない

- オプションは不要で、「cls」のみで実行

画面クリア機能は、以下のような場面で特に有効です。作業の区切りでリフレッシュしたい時、エラーメッセージが多数表示されて画面が見づらくなった時、新しいタスクに取り組む前に画面を整理したい時などです。

また、clsコマンドは画面表示のみをクリアするため、実行中のプロセスやバックグラウンドタスクには影響を与えません。そのため、安心して使用できる機能といえます。

効率的な作業のためには、定期的にclsコマンドを使用して画面を整理する習慣を身につけることが推奨されます。特に複数のコマンドを組み合わせた複雑な作業を行う際には、各段階でclsコマンドを実行することで、作業の進行状況を明確に把握できるようになります。