この記事では、Windowsのコマンドプロンプトの基本概念から実践的な活用方法まで包括的に解説しています。起動方法や基本操作に加え、tree・md・formatなどの便利なコマンド、ワイルドカードを活用した一括操作、バッチファイルによる自動化テクニックを学べます。コマンドプロンプトを使った効率的なファイル管理やシステム操作の悩みを解決し、作業の自動化スキルが身につきます。

目次

コマンドプロンプトの基本概念と特徴

コマンドプロンプトとは何か

コマンドプロンプトは、Windowsオペレーティングシステムに標準搭載されているコマンドライン インターフェース(CLI)です。このツールを使用することで、ユーザーはキーボードから文字列のコマンドを入力してコンピューターを操作できます。

コマンドプロンプトの正式名称は「Command Prompt」で、実行ファイル名はcmd.exeとなっています。このアプリケーションは、MS-DOSの流れを汲んでおり、テキストベースでファイル操作、システム設定、プログラム実行などの様々なタスクを処理できます。

起動方法は複数ありますが、最も一般的な方法は以下の通りです:

- スタートメニューから「cmd」と検索して実行

- 「Windows + R」キーを押して「ファイル名を指定して実行」から「cmd」と入力

- スタートメニューの「Windowsシステムツール」から選択

CUIとしての機能と役割

コマンドプロンプトは、CUI(Character User Interface)の代表的な例として機能しています。GUIと異なり、すべての操作をテキストコマンドで行うため、視覚的な要素に頼らない直接的なシステム操作が可能です。

CUIとしてのコマンドプロンプトの主要な機能には以下があります:

| 機能カテゴリ | 主要コマンド | 用途 |

|---|---|---|

| ファイル・ディレクトリ操作 | dir, cd, copy, move, del | ファイルの表示、移動、コピー、削除 |

| システム情報 | systeminfo, tasklist, ipconfig | システム状態の確認とネットワーク情報の取得 |

| プロセス制御 | taskkill, start, shutdown | プログラムの起動・終了とシステム制御 |

コマンドプロンプトの役割は、システム管理者や開発者にとって欠かせないものとなっており、自動化スクリプトの実行基盤としても重要な位置を占めています。

他のOSとの違いと特徴

コマンドプロンプトは、他のオペレーティングシステムのコマンドラインツールと比較して独自の特徴を持っています。これらの違いを理解することで、より効果的にコマンドプロンプトを活用できます。

Unix系OS(Linux、macOS)のターミナルとの主な違いは以下の通りです:

- コマンド構文の違い:Windowsでは

dirコマンドでディレクトリ内容を表示しますが、Unix系ではlsコマンドを使用します - パス区切り文字:Windowsはバックスラッシュ(\)を使用し、Unix系はスラッシュ(/)を使用します

- 大文字小文字の扱い:Windowsのファイルシステムは大文字小文字を区別せず、Unix系は区別します

- 環境変数の記法:Windowsでは

%変数名%、Unix系では$変数名の形式を使用します

コマンドプロンプト特有の機能として、バッチファイル(.bat)の実行や、DOS互換コマンドのサポートがあります。これにより、古いシステムとの互換性を保ちながら現代的なシステム管理も可能となっています。

コマンドプロンプトが重宝される理由

現代においてもコマンドプロンプトが多くの専門家に愛用される理由は、その効率性と柔軟性にあります。GUI操作では実現困難な複雑な処理も、適切なコマンドを組み合わせることで簡単に実行できます。

コマンドプロンプトが重宝される主な理由:

- 処理速度の高速性:マウス操作やウィンドウの描画が不要なため、大量のファイル処理や反復作業を高速で実行できます

- 自動化の容易性:バッチファイルやスクリプトを作成することで、定型業務を自動化し、人的ミスを削減できます

- リモート操作への適応性:ネットワーク経由でのリモートアクセス時にも軽量で安定した操作環境を提供します

- トラブルシューティング能力:システムに問題が発生した際、GUIが正常に動作しない状況でも確実にシステムにアクセスできます

特にシステム管理や開発作業において、コマンドプロンプトは時間短縮と作業精度の向上に大きく貢献しています。

職種別の活用シーン

コマンドプロンプトの活用方法は職種によって大きく異なります。それぞれの専門分野において、どのような場面でコマンドプロンプトが活用されているかを具体的に見ていきましょう。

システム管理者・IT運用担当者

システム管理者にとってコマンドプロンプトは日常業務の中核ツールです。サーバーの監視、ログファイルの解析、ユーザーアカウントの管理など、効率的なシステム運用には欠かせません。

- 定期的なシステムヘルスチェックの自動化

- 大量のログファイルからの特定情報抽出

- ネットワーク接続の診断とトラブルシューティング

- セキュリティ監査とアクセス権限の管理

ソフトウェア開発者・プログラマー

開発現場では、コマンドプロンプトを使用してビルド処理、テスト実行、バージョン管理などを効率化しています。特に継続的インテグレーション環境では重要な役割を果たしています。

コマンドプロンプトを活用することで、開発者は複雑なビルドプロセスを単一のコマンドで実行でき、開発効率が大幅に向上します。

データアナリスト・研究者

データ処理や分析業務においても、コマンドプロンプトは強力なツールとして活用されています。大容量データファイルの前処理や、分析ツールの一括実行などに威力を発揮します。

ただし、コマンドプロンプトの使用には一定の学習コストが伴うため、基本的なコマンドから段階的に習得することが重要です。

コマンドプロンプトの起動と基本操作

コマンドプロンプトは、Windowsにおける強力なコマンドライン実行環境です。GUI操作では難しい細かな設定やシステム操作を効率的に行うことができ、IT業務やシステム管理において欠かせないツールとなっています。初心者から上級者まで、適切な起動方法と基本操作を身につけることで、Windows環境での作業効率を大幅に向上させることが可能です。

標準的な起動手順

コマンドプロンプトの起動には複数の方法があり、作業環境や個人の好みに応じて最適な手順を選択できます。最も基本的で確実な起動方法から、効率的なショートカット操作まで、様々なアプローチを理解しておくことが重要です。

スタートメニューからの起動は最も直感的な方法です。Windowsキーを押してスタートメニューを開き、「cmd」と入力するだけでコマンドプロンプトが検索結果に表示されます。表示されたアイコンをクリックすることで、標準ユーザー権限でコマンドプロンプトが起動します。

- Windows + Rキーを押してファイル名を指定して実行ダイアログを開く

- 「cmd」と入力してEnterキーを押す

- 即座にコマンドプロンプトが起動する

エクスプローラーからの起動も便利な方法の一つです。特定のフォルダでコマンドプロンプトを開きたい場合、そのフォルダを開いた状態でアドレスバーに「cmd」と入力してEnterキーを押すと、そのフォルダをカレントディレクトリとしてコマンドプロンプトが起動します。

管理者権限での実行方法

システムファイルの変更やサービスの管理など、高度な操作を行う際には管理者権限でのコマンドプロンプト実行が必要になります。管理者権限なしでは実行できないコマンドが多数存在するため、適切な権限昇格の方法を習得することは不可欠です。

スタートメニューから管理者権限で起動する場合、「cmd」で検索した後、検索結果の「コマンドプロンプト」を右クリックし、「管理者として実行」を選択します。ユーザーアカウント制御(UAC)のダイアログが表示されるので、「はい」をクリックして承認します。

- Windows + Xキーを押してクイックアクセスメニューを開く

- 「Windows PowerShell(管理者)」または「コマンドプロンプト(管理者)」を選択

- UACダイアログで承認を行う

管理者権限で起動されたコマンドプロンプトでは、タイトルバーに「管理者: コマンドプロンプト」と表示されます。この状態では、システムファイルの変更、サービスの停止・開始、レジストリの編集など、通常のユーザー権限では実行できない操作が可能になります。

履歴機能の活用法

コマンドプロンプトには強力な履歴機能が搭載されており、過去に実行したコマンドを効率的に再利用することができます。この機能を適切に活用することで、作業効率を飛躍的に向上させることが可能になり、複雑なコマンドの再入力や入力ミスを大幅に減らすことができます。

基本的な履歴操作では、上下の矢印キーを使用して過去に実行したコマンドを順番に呼び出すことができます。↑キーを押すと一つ前のコマンド、↓キーを押すと一つ後のコマンドが表示され、そのままEnterキーを押して実行したり、編集を加えてから実行したりできます。

| キー操作 | 機能 | 説明 |

|---|---|---|

| F7 | 履歴一覧表示 | 実行したコマンドの一覧をポップアップで表示 |

| F8 | 前方一致検索 | 入力した文字で始まるコマンドを履歴から検索 |

| F9 | 番号指定実行 | 履歴番号を指定してコマンドを呼び出し |

doskeysコマンドを使用することで、より高度な履歴管理も可能です。doskey /historyと入力すると、現在のセッションで実行されたすべてのコマンドがテキスト形式で表示されます。この出力をファイルにリダイレクトすることで、実行ログとして保存することも可能です。

操作性を向上させる設定方法

コマンドプロンプトの標準設定では、使い勝手や視認性の面で改善の余地があります。適切な設定変更を行うことで、長時間の作業でも疲労を軽減し、効率的な操作環境を構築することができます。これらの設定は一度行えば保存されるため、継続的な作業効率向上につながります。

表示設定の改善では、フォントサイズや色設定を調整することで視認性を大幅に向上させることができます。コマンドプロンプトのタイトルバーを右クリックして「プロパティ」を選択し、「フォント」タブでConsolasや源ノ角ゴシックなどの等幅フォントを選択し、適切なサイズに調整します。

- 「色」タブで背景色とテキスト色をカスタマイズ

- 「レイアウト」タブでウィンドウサイズとバッファサイズを調整

- 「オプション」タブでクイック編集モードを有効化

- 「カーソルのサイズ」を大きくして視認性を向上

操作効率の向上には、クイック編集モードの有効化が特に重要です。この機能を有効にすると、マウスでテキストを選択してコピー・ペースト操作が可能になり、長いパスやコマンドの入力が格段に楽になります。右クリックでペースト、ドラッグでテキスト選択という直感的な操作が可能になります。

reg add "HKEY_CURRENT_USER\Console" /v QuickEdit /t REG_DWORD /d 1

reg add "HKEY_CURRENT_USER\Console" /v InsertMode /t REG_DWORD /d 1上記のレジストリ設定により、新しく開くすべてのコマンドプロンプトでクイック編集モードとインサートモードが自動的に有効になります。これらの設定変更により、コマンドプロンプトの操作性は大幅に向上し、日常的な作業効率の改善につながります。

プロパティ設定とカスタマイズ

コマンドプロンプトの作業効率を向上させるためには、プロパティ設定のカスタマイズが重要です。デフォルトの設定では使いにくい場合も多く、自分の作業スタイルに合わせて適切に設定を調整することで、より快適にコマンドライン作業を行えるようになります。プロパティ設定は、コマンドプロンプトウィンドウのタイトルバーを右クリックして「プロパティ」を選択することでアクセスできます。

オプション設定

コマンドプロンプトのオプション設定では、基本的な動作に関する重要な項目を調整できます。これらの設定を適切に行うことで、日常的なコマンドライン作業がより効率的になります。

カーソルサイズの調整は、視認性を向上させる重要な要素です。小さなカーソルでは位置が分かりにくい場合があるため、中または大に設定することをお勧めします。コマンド履歴のバッファサイズも重要な設定項目で、デフォルトの50では不十分な場合が多いため、300から999の範囲で設定するとよいでしょう。

- カーソルサイズ:小・中・大から選択可能

- コマンド履歴:バッファサイズとバッファ数の設定

- 編集オプション:クイック編集モードの有効化

- 挿入モード:文字入力時の動作選択

クイック編集モードを有効にすると、マウスを使って簡単にテキストの選択やコピー・ペースト操作が可能になります。また、重複する古いコマンドを破棄する設定を有効にすることで、履歴をより効率的に管理できます。

フォント設定

コマンドプロンプトでの作業効率と視認性を大きく左右するのがフォント設定です。適切なフォントを選択することで、長時間の作業でも目の疲労を軽減し、文字の判読性を向上させることができます。

フォントファミリーの選択では、等幅フォントが基本となります。Consolas、MS ゴシック、MSゴシックなどが主要な選択肢として用意されています。Consolasフォントは、プログラミング用に設計された等幅フォントで、数字の0とアルファベットのOの区別がしやすく、コマンドライン作業に適しています。

| フォント名 | 特徴 | 推奨用途 |

|---|---|---|

| Consolas | プログラミング用等幅フォント | コーディング・システム管理 |

| MS ゴシック | 日本語対応等幅フォント | 日本語テキスト処理 |

| Courier New | クラシック等幅フォント | 一般的なコマンド作業 |

フォントサイズの設定も重要な要素です。小さすぎると文字が見づらくなり、大きすぎると一度に表示できる情報量が減少します。一般的には12から16ポイントの範囲で、自分の画面サイズと視力に合わせて調整することが推奨されます。

レイアウト設定

コマンドプロンプトのレイアウト設定は、作業スペースの最適化に直結する重要な要素です。画面バッファサイズとウィンドウサイズの適切な設定により、情報の表示量と操作性のバランスを取ることができます。

画面バッファサイズの幅設定では、横80文字が標準的ですが、ワイドモニターを使用している場合は120から160文字程度に拡張することで、より多くの情報を一行に表示できます。高さについては、300から9999の範囲で設定可能で、大きな値に設定することでスクロールバック機能が充実します。

ウィンドウサイズの調整では、実際に表示される領域のサイズを制御します。幅は画面バッファサイズと同じか小さい値に設定し、高さは作業内容に応じて調整します。ログファイルの確認や長いコマンド出力を扱う場合は、高さを大きめに設定すると効率的です。

- 画面バッファのサイズ:幅80-160文字、高さ300-9999行

- ウィンドウのサイズ:実際の表示領域の制御

- ウィンドウの位置:初期表示位置の指定

注意点として、画面バッファサイズはウィンドウサイズより大きく設定する必要があります。逆に設定すると、スクロール機能が正常に動作しない場合があります。

画面の色設定

コマンドプロンプトの色設定は、視認性と作業効率に大きな影響を与える要素です。適切な色の組み合わせを選択することで、長時間の作業でも目の疲労を軽減し、重要な情報を素早く識別できるようになります。

背景色と文字色の組み合わせでは、コントラストの高い組み合わせを選択することが基本です。伝統的な黒背景に白文字の組み合わせは高いコントラストを提供しますが、現代的な使用環境では、ダークグレー背景に明るいグレー文字の組み合わせが目に優しいとされています。

カラーパレットのカスタマイズでは、16色のパレットそれぞれについて詳細な色調整が可能です。エラーメッセージやファイルタイプの色分け表示を見やすくするため、赤色系統はより鮮やかに、緑色系統は目に優しい色調に調整することが効果的です。

色の設定例:背景色を黒(RGB: 0,0,0)、文字色を明るいグレー(RGB: 192,192,192)に設定することで、クラシックで見やすい環境を構築できます。

| 用途 | 推奨色 | RGB値例 |

|---|---|---|

| 通常文字 | 明るいグレー | 192, 192, 192 |

| エラー表示 | 明るい赤 | 255, 85, 85 |

| ディレクトリ | 明るい青 | 85, 170, 255 |

不透明度の設定機能を使用することで、背景のアプリケーションを透過して確認できるため、マルチタスク環境での作業効率が向上します。ただし、透明度を上げすぎると文字が読みにくくなるため、80-90%程度の設定が適切です。

基本的なコマンド一覧と使い方

コマンドプロンプトは、Windowsに標準搭載されているコマンドライン(CLI)ツールです。グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)とは異なり、テキストベースでコンピューターとやり取りを行うため、効率的なファイル操作やシステム管理が可能になります。ここでは、コマンドプロンプトで頻繁に使用される基本的なコマンドを分類別に紹介し、それぞれの使い方を詳しく解説します。

ディレクトリ操作関連コマンド

ディレクトリ操作は、コマンドプロンプトを使用する上で最も基本的な作業の一つです。効率的なファイル管理には、ディレクトリの移動、作成、削除といった操作を覚えることが重要です。

cdコマンドは、ディレクトリを移動するために使用します。現在の作業ディレクトリを変更し、指定したフォルダに移動できます。

cd [ディレクトリパス]– 指定したディレクトリに移動cd ..– 一つ上の親ディレクトリに移動cd \– ルートディレクトリに移動cd– 現在のディレクトリパスを表示

mdコマンド(mkdirコマンド)は、新しいディレクトリを作成する際に使用します。プロジェクトフォルダの整理や、新しい作業領域の準備に役立ちます。

md [ディレクトリ名]

mkdir [ディレクトリ名]rdコマンド(rmdirコマンド)は、空のディレクトリを削除するために使用します。重要なデータの誤削除を防ぐため、削除前には必ず内容を確認してください。

rd [ディレクトリ名]– 空のディレクトリを削除rd /s [ディレクトリ名]– ディレクトリとその中身を全て削除

ファイル操作関連コマンド

ファイル操作コマンドは、日常的なデータ管理において欠かせない機能です。ファイルのコピー、移動、削除、名前変更などの操作を効率的に行うことで、作業の生産性を大幅に向上させることができます。

copyコマンドは、ファイルを複製する際に使用する基本的なコマンドです。バックアップ作成や、ファイルの配布に広く活用されています。

| コマンド | 機能 |

|---|---|

copy [元ファイル] [コピー先] | ファイルを指定した場所にコピー |

copy *.txt backup\ | すべての.txtファイルをbackupフォルダにコピー |

moveコマンドは、ファイルの移動と名前変更の両方の機能を持つ多用途なコマンドです。ファイルの整理整頓や、ディレクトリ構造の変更時に重宝します。

move [移動元] [移動先]

move old_name.txt new_name.txtdelコマンドは、不要なファイルを削除するためのコマンドです。削除されたファイルは通常のごみ箱には送られず、直接削除されるため、実行前には十分な注意が必要です。

del [ファイル名]– 指定したファイルを削除del *.tmp– すべての.tmpファイルを削除del /p [ファイル名]– 削除前に確認プロンプトを表示

表示・確認関連コマンド

コマンドプロンプトでの作業効率を高めるためには、現在の状況を正確に把握することが重要です。表示・確認関連のコマンドを活用することで、ファイルの内容確認、ディレクトリ構造の把握、システム情報の取得が可能になります。

dirコマンドは、ディレクトリ内のファイルとフォルダの一覧を表示する、最も頻繁に使用されるコマンドの一つです。ファイル管理の基本として、様々なオプションを組み合わせて使用します。

| オプション | 説明 |

|---|---|

dir | 現在のディレクトリの内容を表示 |

dir /w | ワイド形式で表示(ファイル名のみ) |

dir /p | ページ単位で表示 |

dir /s | サブディレクトリも含めて表示 |

typeコマンドは、テキストファイルの内容を画面に表示するためのコマンドです。設定ファイルの確認や、ログファイルの内容チェックに使用されます。

type [ファイル名]

type config.txtmoreコマンドは、長いテキストファイルを一画面ずつ表示するためのコマンドです。大容量のログファイルやドキュメントを読む際に、スクロールを制御できるため非常に便利です。

more [ファイル名]– ファイルを一画面ずつ表示dir | more– dirコマンドの結果をページ単位で表示

システム関連コマンド

システム関連コマンドは、コンピューターの動作状況を把握し、システム管理を行うための重要なツールです。これらのコマンドを理解することで、トラブルシューティングや性能監視、システム設定の確認が効率的に行えるようになります。

dateコマンドとtimeコマンドは、システムの日付と時刻の表示・設定を行うコマンドです。ログ管理やスケジュール管理において、正確な時刻情報の把握は重要な要素となります。

date

timeverコマンドは、現在使用しているWindowsのバージョン情報を表示します。システムの互換性確認や、サポート状況の把握に役立ちます。

システム情報の確認は、トラブルシューティングの第一歩として重要な作業です。

clsコマンドは、コマンドプロンプトの画面をクリアし、新しい作業環境を提供します。長時間の作業で画面が見づらくなった際に使用します。

shutdownコマンドは、システムのシャットダウンや再起動を制御する強力なコマンドです。リモート管理やスケジュール実行において重要な機能を提供しますが、使用時には十分な注意が必要です。

shutdown /s– システムをシャットダウンshutdown /r– システムを再起動shutdown /t [秒数]– 指定した時間後にシャットダウンshutdown /a– スケジュールされたシャットダウンをキャンセル

目的別コマンドの逆引きリファレンス

コマンドプロンプトを効率的に活用するためには、目的に応じて適切なコマンドを素早く見つけることが重要です。この逆引きリファレンスでは、実際の作業場面でよく使用されるコマンドを機能別に分類し、具体的な使用例とともに解説します。日常的なファイル操作から高度なネットワーク設定まで、幅広いシーンで活用できるコマンドを体系的に整理しました。

ファイル・ディレクトリ操作系

ファイルやディレクトリの操作は、コマンドプロンプトで最も頻繁に行う作業の一つです。これらのコマンドを習得することで、GUIでは時間のかかる複雑な操作も効率的に実行できるようになります。

| 目的 | コマンド | 使用例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| ディレクトリ移動 | cd | cd C:\Users\Documents | 指定したディレクトリに移動する |

| ファイル一覧表示 | dir | dir /a /s | ディレクトリ内容を詳細表示(/a:全ファイル、/s:サブディレクトリも含む) |

| ディレクトリ作成 | mkdir | mkdir "新しいフォルダ" | 新しいディレクトリを作成する |

| ファイル削除 | del | del *.tmp /s | ファイルを削除(/s:サブディレクトリも含む) |

| ディレクトリ削除 | rmdir | rmdir /s /q "削除フォルダ" | ディレクトリを削除(/s:中身も削除、/q:確認なし) |

| ファイルコピー | copy | copy *.txt D:\backup\ | ファイルを指定場所にコピーする |

| ファイル移動 | move | move oldname.txt newname.txt | ファイルの移動・リネームを行う |

これらのコマンドにはオプションパラメータが豊富に用意されており、組み合わせることでより柔軟な操作が可能になります。特に、ワイルドカード(*、?)を活用することで、複数のファイルを一括処理できる点がコマンドプロンプトの大きな利点です。

情報表示・設定系

システム情報の確認や設定変更は、トラブルシューティングや環境構築において欠かせない作業です。コマンドプロンプトを使用することで、GUIでは確認しにくい詳細な情報も簡単に取得できます。

| 目的 | コマンド | 使用例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| システム情報表示 | systeminfo | systeminfo | more | コンピューターの詳細情報を表示 |

| 環境変数表示 | set | set PATH | 環境変数の内容を表示・設定 |

| プロセス一覧 | tasklist | tasklist /fi "imagename eq notepad.exe" | 実行中のプロセスを一覧表示 |

| プロセス終了 | taskkill | taskkill /f /im notepad.exe | 指定したプロセスを強制終了 |

| 日時表示・設定 | date/time | date /ttime /t | 現在の日付・時刻を表示 |

| ディスク使用量 | dir | dir C:\ /s | find "bytes" | ディスクの使用状況を確認 |

| レジストリ操作 | reg | reg query HKLM\SOFTWARE | レジストリの参照・編集を行う |

情報表示系のコマンドは、システムの状態を正確に把握するために重要ですが、設定変更系のコマンドは慎重に使用する必要があります。特にレジストリ操作やシステム設定の変更は、事前にバックアップを取得してから実行することを強く推奨します。

テキスト処理系

テキストファイルの処理や検索は、ログ解析やデータ処理において非常に重要な作業です。コマンドプロンプトのテキスト処理機能を活用することで、大容量のファイルでも効率的に処理できます。

| 目的 | コマンド | 使用例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| ファイル内容表示 | type | type logfile.txt | more | テキストファイルの内容を表示 |

| 文字列検索 | find | find "ERROR" *.log | ファイル内から指定文字列を検索 |

| 高度な検索 | findstr | findstr /r /i "error.*failed" *.log | 正規表現を使用した文字列検索 |

| ファイル比較 | fc | fc /n file1.txt file2.txt | 2つのファイルの差分を表示 |

| ファイル分割 | split | split -l 1000 largefile.txt | 大きなファイルを指定行数で分割 |

| ソート | sort | sort datafile.txt > sorted.txt | テキストファイルの内容をソート |

| 重複行削除 | sort | sort datafile.txt | uniq | 重複する行を削除して出力 |

パイプ(|)や リダイレクト(>、>>)を組み合わせることで、複数のコマンドを連携させた高度なテキスト処理が可能になります。例えば、ログファイルからエラー行を抽出し、日時順にソートして別ファイルに保存するといった複雑な処理も一行で実現できます。

ユーティリティ系

システム管理やメンテナンス作業において、様々なユーティリティコマンドが活用されます。これらのコマンドは、日常的な作業の効率化から緊急時のトラブルシューティングまで、幅広い場面で威力を発揮します。

| 目的 | コマンド | 使用例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| ディスクチェック | chkdsk | chkdsk C: /f /r | ディスクエラーの検出・修復(/f:修復、/r:不良セクター回復) |

| システムファイル修復 | sfc | sfc /scannow | Windowsシステムファイルの整合性をチェック・修復 |

| スケジュールタスク | schtasks | schtasks /create /tn "backup" /tr "backup.bat" /sc daily | 定期実行タスクの作成・管理 |

| サービス管理 | sc | sc query state= all | Windowsサービスの状態確認・制御 |

| アーカイブ作成 | compact | compact /c /s:C:\temp /i | ファイル・フォルダの圧縮を行う |

| イベントログ確認 | wevtutil | wevtutil qe System /c:10 /rd:true /f:text | Windowsイベントログの参照・管理 |

| 権限設定 | icacls | icacls "C:\temp" /grant Users:F | ファイル・フォルダのアクセス権限を設定 |

これらのユーティリティコマンドは、管理者権限が必要な場合が多いため、「管理者として実行」でコマンドプロンプトを起動することが重要です。また、システムに影響を与える可能性があるコマンドについては、実行前に必ずヘルプ(/? オプション)で詳細を確認し、テスト環境で動作を検証することを推奨します。

ネットワーク系

ネットワーク関連のトラブルシューティングや設定確認において、コマンドプロンプトのネットワークコマンドは不可欠なツールです。接続状況の診断から詳細な設定情報の取得まで、ネットワーク管理に必要な機能が豊富に用意されています。

| 目的 | コマンド | 使用例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 接続テスト | ping | ping -t google.com | 指定ホストへの疎通確認(-t:継続実行) |

| 経路確認 | tracert | tracert google.com | パケットが辿る経路を表示 |

| ネットワーク設定 | ipconfig | ipconfig /all | IPアドレスなどのネットワーク設定を表示 |

| DNS設定更新 | ipconfig | ipconfig /flushdns | DNSキャッシュをクリアして更新 |

| ネットワーク統計 | netstat | netstat -an | find "LISTEN" | ネットワーク接続状況とポート使用状況を表示 |

| ARP テーブル | arp | arp -a | ARPテーブル(IPアドレスとMACアドレスの対応)を表示 |

| DNS名前解決 | nslookup | nslookup google.com 8.8.8.8 | DNS問い合わせによる名前解決テスト |

| ネットワーク共有 | net | net view \\computername | ネットワーク共有リソースの確認・管理 |

ネットワークコマンドは組み合わせて使用することで、より効果的なトラブルシューティングが可能になります。例えば、接続トラブルが発生した際は、ping で基本的な疎通を確認し、ipconfig でローカル設定をチェックし、tracert で経路上の問題を特定するという段階的なアプローチが有効です。また、これらのコマンドの出力をテキストファイルに保存することで、ネットワーク状況の記録や後の分析に活用できます。

効率的なコマンド操作テクニック

コマンドプロンプトを使いこなすためには、基本的なコマンドの習得だけでなく、効率的な操作テクニックを身につけることが重要です。特にワイルドカードの活用やショートカットキーの使い方をマスターすることで、作業時間を大幅に短縮し、より生産的なコマンド操作が可能になります。これらのテクニックを適切に使用することで、複数のファイルを一度に処理したり、コマンド入力の手間を省いたりできるようになります。

ワイルドカードを使った一括処理

ワイルドカードは、コマンドプロンプトにおいて複数のファイルやフォルダを効率的に処理するための強力な機能です。特定のパターンに一致するファイルを一度に操作できるため、手作業での個別処理が不要になります。ワイルドカードには主に「?」と「*」の2種類があり、それぞれ異なる用途で使用されます。これらを適切に使い分けることで、コマンドプロンプトでの作業効率を飛躍的に向上させることができます。

「?」ワイルドカードの活用

「?」ワイルドカードは、1文字の任意の文字を表すワイルドカードです。ファイル名の特定の位置にある1文字だけが異なるファイルを検索・操作する際に非常に有効です。

具体的な活用例として、以下のような使い方があります:

- file1.txt、file2.txt、file3.txtのような連番ファイルを検索する場合:

dir file?.txt - test1.docx、test2.docx、test3.docxを一括コピーする場合:

copy test?.docx backup\ - data1.csv、data2.csv、data3.csvを削除する場合:

del data?.csv

「?」ワイルドカードは、ファイル名の長さが決まっていて、特定の位置の文字のみが変わるパターンに対して最適です。拡張子の前の1文字だけが異なるファイルや、連番ファイルの処理において威力を発揮します。

「*」ワイルドカードの活用

「*」ワイルドカードは、0文字以上の任意の文字列を表すワイルドカードです。「?」ワイルドカードよりも柔軟性が高く、様々な長さの文字列にマッチするため、より幅広い場面で活用できます。

「*」ワイルドカードの実践的な使用例は以下の通りです:

- 特定の拡張子のファイルをすべて表示:

dir *.txt - 特定の文字で始まるファイルをすべてコピー:

copy report*.docx archive\ - 特定の文字列を含むファイルを検索:

dir *backup*.* - すべてのファイルとフォルダを表示:

dir *.*

また、「*」ワイルドカードは複数組み合わせて使用することも可能です。例えば、copy *.* backup\のように使用すれば、現在のディレクトリ内のすべてのファイルをbackupフォルダにコピーできます。このように「*」ワイルドカードは、大量のファイルを効率的に処理するために欠かせない機能です。

ショートカットキーの活用法

コマンドプロンプトでの作業効率を向上させるためには、ショートカットキーの習得が不可欠です。マウス操作に頼らずキーボードのみで素早く操作できるようになることで、作業の流れを中断することなくスムーズなコマンド操作が可能になります。これらのショートカットキーを覚えることで、長いコマンドの再入力や編集作業が格段に楽になります。

コマンドプロンプトで特に有用なショートカットキーは以下の通りです:

| ショートカットキー | 機能 | 使用場面 |

|---|---|---|

| ↑(上矢印キー) | コマンド履歴を遡る | 直前に実行したコマンドを再実行する場合 |

| ↓(下矢印キー) | コマンド履歴を進める | 履歴を遡りすぎた場合に戻る |

| Tab | ファイル名・フォルダ名の自動補完 | 長いファイル名を入力する場合 |

| Ctrl + C | 実行中のコマンドを強制終了 | 応答しないコマンドを停止する場合 |

| Ctrl + L | 画面をクリア | 画面をすっきりさせたい場合 |

特にTabキーによる自動補完機能は、長いファイル名やフォルダ名を正確に入力するために非常に重要です。ファイル名の最初の数文字を入力してTabキーを押すことで、該当するファイル名が自動的に補完されます。複数の候補がある場合は、Tabキーを繰り返し押すことで候補を順番に表示できます。

また、コマンド履歴機能を活用することで、以前に実行したコマンドを簡単に再利用できます。特に長いパラメータを含むコマンドを再実行する際や、少しだけ修正して実行したい場合に威力を発揮します。これらのショートカットキーを組み合わせて使用することで、コマンドプロンプトでの作業が格段に効率化されます。

実践的なコマンド活用例

コマンドプロンプトは、Windows環境でファイルやフォルダの操作を効率的に行うための強力なツールです。GUIでは時間のかかる複雑な作業も、適切なコマンドを使用することで一瞬で完了できます。ここでは、日常的な業務で役立つ実践的なコマンド活用例を詳しく解説します。

ディレクトリ構造の可視化

プロジェクトの全体像を把握したり、フォルダ構成を他の人に説明したりする際に、ディレクトリ構造の可視化は非常に有効です。コマンドプロンプトのtreeコマンドを使用することで、複雑なフォルダ階層を分かりやすく表示できます。

基本的なtreeコマンドの使用方法は以下の通りです:

tree C:\Users\YourName\Documentsより詳細な情報を表示したい場合は、オプションを追加できます:

/fオプション:ファイル名も含めて表示/aオプション:ASCII文字を使用して表示tree /f > structure.txt:結果をテキストファイルに出力

このコマンドを活用することで、プロジェクトの構造把握や文書作成時の資料として活用できます。特に、複数人で作業する際のフォルダ構成の共有に威力を発揮します。

多階層フォルダの一括作成

新しいプロジェクトを開始する際や、定型的なフォルダ構造を作成する必要がある場合、コマンドプロンプトを使用すれば効率的に多階層フォルダを一括作成できます。手動でフォルダを一つずつ作成する手間を大幅に削減できる重要なテクニックです。

mdコマンド(またはmkdir)を使用して、深い階層のフォルダを一度に作成できます:

md "C:\Projects\NewProject\src\main\java\com\company\app"複数のフォルダを同時に作成する場合は、以下のような方法が有効です:

md Documents Images Videos Music

md "Project\Phase1" "Project\Phase2" "Project\Phase3"バッチファイルを作成して、定型的なプロジェクト構造を自動生成することも可能です:

@echo off

md "%1\src\main\java"

md "%1\src\main\resources"

md "%1\src\test\java"

md "%1\target"

md "%1\docs"このテクニックにより、プロジェクトのセットアップ時間を大幅に短縮でき、標準化されたフォルダ構造の維持も容易になります。

フォルダ構造を保持したファイルコピー

プロジェクトのバックアップや配布用パッケージの作成において、元のフォルダ構造を保持したままファイルをコピーすることは重要な作業です。コマンドプロンプトのrobocopyコマンドやxcopyコマンドを使用することで、複雑なフォルダ構造も正確に複製できます。

robocopyコマンドは最も強力で信頼性の高いコピーツールです:

robocopy "C:\Source" "D:\Backup" /E /COPYALL /R:3 /W:5主要なオプションの説明:

/E:空のフォルダも含めてサブディレクトリをコピー/COPYALL:すべてのファイル情報をコピー/R:3:失敗時のリトライ回数を3回に設定/W:5:リトライ間隔を5秒に設定/XO:古いファイルを除外/LOG:copy.log:ログファイルを作成

特定の種類のファイルのみをコピーしたい場合:

robocopy "C:\Source" "D:\Backup" *.txt *.docx /Srobocopyは中断からの再開機能や詳細なログ出力機能を持つため、大容量データの移行作業においても安心して使用できます。

ファイルの安全な削除方法

不要なファイルやフォルダを削除する際、誤って重要なデータを消去してしまうリスクを避けるため、コマンドプロンプトでは段階的な確認を行いながら安全に削除作業を進めることが重要です。適切な削除コマンドの使い方を理解することで、データ損失のリスクを最小限に抑えられます。

まず、削除対象のファイルを確認するため、dirコマンドで内容を表示します:

dir "C:\Temp\*.tmp" /Sファイルの削除にはdelコマンドを使用し、確認オプションを付けることで安全性を高められます:

del "C:\Temp\*.tmp" /Pフォルダの削除にはrmdirコマンドを使用します:

rmdir "C:\OldFolder" /S /Q削除コマンドの安全な使用方法:

/P:各ファイルの削除前に確認を求める/S:サブフォルダも含めて削除/Q:確認なしで削除(注意が必要)- 事前にattribコマンドでファイル属性を確認

- 重要なデータは事前にバックアップを作成

削除操作は取り消しができないため、必ず事前確認とバックアップを行うことが重要です。特に、ワイルドカードを使用する際は十分な注意が必要です。

高機能なファイル同期操作

複数の場所にある同じプロジェクトファイルを常に最新の状態に保つため、ファイル同期操作は現代の業務において不可欠な作業です。コマンドプロンプトを使用した同期操作により、手動でのファイル比較や更新作業を自動化し、作業効率を大幅に向上させることができます。

robocopyコマンドを使用した高度な同期操作の例:

robocopy "C:\Project" "D:\ProjectBackup" /MIR /XD .git node_modules /XF *.log *.tmp同期操作で使用する主要なオプション:

/MIR:ミラーリング(完全同期)/XD:指定したディレクトリを除外/XF:指定したファイルを除外/MAXAGE:30:30日以内のファイルのみ同期/MON:5:5回の変更を監視/MOT:60:60分間隔で監視

定期的な自動同期を設定するためのバッチファイル例:

@echo off

echo Starting sync operation...

robocopy "C:\WorkFiles" "\\Server\Backup\WorkFiles" /MIR /R:3 /W:10 /LOG+:sync.log

if %errorlevel% leq 1 (

echo Sync completed successfully

) else (

echo Sync failed with error level %errorlevel%

)このような同期システムにより、複数デバイス間でのファイル整合性を自動的に維持でき、データ損失のリスクを大幅に軽減できます。

システムシャットダウンの自動化

長時間の処理が完了した後や定時でのシステム終了など、計画的なシャットダウン操作を自動化することで、エネルギー効率の向上とシステムの適切な管理が可能になります。コマンドプロンプトのshutdownコマンドを活用することで、様々な条件でのシステム終了を自動化できます。

基本的なシャットダウンコマンドの使用方法:

shutdown /s /t 3600この例では、1時間後(3600秒後)にシステムがシャットダウンされます。主要なオプションは以下の通りです:

/s:シャットダウン/r:再起動/l:ログオフ/t:時間指定(秒単位)/f:強制終了/c "message":シャットダウン時のメッセージ

計画的なシャットダウンの実用例:

shutdown /s /t 1800 /c "System will shutdown in 30 minutes for maintenance"条件付きシャットダウンのバッチファイル例:

@echo off

echo Checking if backup process is complete...

:loop

tasklist /FI "IMAGENAME eq backup.exe" 2>NUL | find /I /N "backup.exe">NUL

if "%ERRORLEVEL%"=="0" (

timeout /t 300 /nobreak

goto loop

)

echo Backup completed. Shutting down system...

shutdown /s /t 60 /c "Automated shutdown after backup completion"自動シャットダウン機能により、無人環境での処理完了後の適切なシステム終了が実現でき、電力消費の削減とシステムの安定性向上に貢献します。ただし、重要な作業中の予期しないシャットダウンを避けるため、十分な猶予時間の設定が必要です。

バッチファイルによる自動化

コマンドプロンプトを活用した作業効率化において、バッチファイルによる自動化は極めて重要な技術です。日常的に繰り返し実行するコマンドや複雑な処理手順を自動化することで、時間の短縮とヒューマンエラーの防止を実現できます。バッチファイルを使いこなすことで、コマンドプロンプトの真価を発揮し、システム管理やファイル操作を効率的に行うことが可能になります。

バッチファイルの基本概念

バッチファイルとは、コマンドプロンプトで実行可能なコマンドを順次記述したテキストファイルです。拡張子は「.bat」または「.cmd」を使用し、メモ帳などのテキストエディタで作成できます。バッチファイルの最大の特徴は、手動で一つずつ実行していたコマンドを自動的に順番に処理できることです。

基本的なバッチファイルの構成要素として、以下の項目が挙げられます:

- コマンド文:実際に実行したい処理内容を記述

- 変数:値を格納し、繰り返し利用できる仕組み

- 制御構文:条件分岐やループ処理を制御

- コメント:REMコマンドを使用した説明文

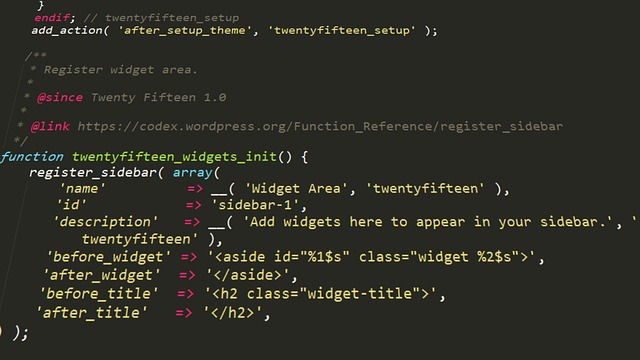

シンプルなバッチファイルの例を以下に示します:

@echo off

REM ファイル一覧を表示するバッチファイル

echo 現在のディレクトリの内容:

dir

pause

このバッチファイルでは、「@echo off」でコマンドの表示を抑制し、「REM」でコメントを記述、「echo」でメッセージを表示、「dir」でファイル一覧を取得、「pause」で実行を一時停止しています。これらの基本要素を組み合わせることで、より複雑な自動化処理を構築できます。

複数コマンドの一括実行方法

コマンドプロンプトにおける複数コマンドの一括実行は、作業効率を飛躍的に向上させる重要な機能です。バッチファイル内で複数のコマンドを組み合わせることで、手動では時間のかかる作業を瞬時に完了できます。一括実行の方法には、順次実行、条件付き実行、並行実行など、様々なアプローチがあります。

最も基本的な複数コマンドの一括実行は、バッチファイル内にコマンドを順番に記述する方法です:

@echo off

cd C:\Work

mkdir backup_%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%

copy *.txt backup_%date:~0,4%%date:~5,2%%date:~8,2%\

echo バックアップが完了しました

このバッチファイルでは、ディレクトリ移動、日付付きフォルダ作成、ファイルコピー、完了メッセージ表示を順次実行しています。

条件付きでコマンドを実行する場合は、IF文を活用します:

@echo off

if exist "data.txt" (

echo ファイルが存在します

type data.txt

) else (

echo ファイルが見つかりません

echo. > data.txt

echo 新しいファイルを作成しました

)

ループ処理による複数ファイルの一括処理も可能です:

@echo off

for %%f in (*.log) do (

echo 処理中: %%f

findstr "ERROR" "%%f" >> error_summary.txt

)

echo すべてのログファイルの処理が完了しました

さらに高度な一括実行として、以下の表に示すような組み合わせパターンが効果的です:

| 実行パターン | 構文例 | 用途 |

|---|---|---|

| 順次実行 | command1 & command2 | 前のコマンドの結果に関わらず次を実行 |

| 条件付き実行 | command1 && command2 | 前のコマンドが成功した場合のみ次を実行 |

| 失敗時実行 | command1 || command2 | 前のコマンドが失敗した場合のみ次を実行 |

これらの一括実行方法を組み合わせることで、エラーハンドリングを含む堅牢な自動化処理を構築できます。コマンドプロンプトとバッチファイルを効果的に活用し、日常業務の自動化を実現しましょう。

環境変数の理解と活用

コマンドプロンプトを効果的に活用するためには、環境変数の理解が欠かせません。環境変数は、システムやアプリケーションが参照する設定情報を格納する重要な仕組みです。これらを適切に理解し活用することで、コマンドプロンプトでの作業効率を大幅に向上させることができます。

環境変数の基本的な使い方

コマンドプロンプトにおける環境変数は、システムの動作に必要な情報を保存する変数です。これらの変数は、プログラムの実行パスやシステム設定など、様々な用途で使用されています。

環境変数を表示する最も基本的な方法は、setコマンドを使用することです。このコマンドを実行すると、現在設定されているすべての環境変数とその値が一覧表示されます。

set特定の環境変数の値を確認したい場合は、以下のような方法があります:

echo %変数名%– 環境変数の値を表示set 変数名– 指定した変数名で始まる環境変数を表示

例えば、システムパスを確認する場合は以下のコマンドを使用します:

echo %PATH%コマンドプロンプトでよく使用される主要な環境変数には以下があります:

| 環境変数名 | 説明 |

|---|---|

| PATH | 実行可能ファイルの検索パス |

| USERPROFILE | 現在のユーザーのプロファイルフォルダ |

| TEMP | 一時ファイルの保存場所 |

| COMPUTERNAME | コンピュータ名 |

| USERNAME | 現在のユーザー名 |

環境変数の設定方法

コマンドプロンプトでは、環境変数を一時的に設定する方法と永続的に設定する方法があります。適切な設定方法を選択することで、作業環境を最適化できます。

一時的な環境変数の設定は、現在のコマンドプロンプトセッション内でのみ有効です。以下のような構文で設定できます:

set 変数名=値例えば、作業用のディレクトリパスを環境変数として設定する場合:

set WORKDIR=C:\MyProject

echo %WORKDIR%複数の値を持つ環境変数(PATH変数など)に新しい値を追加する場合は、既存の値を参照しながら設定します:

set PATH=%PATH%;C:\MyTools永続的な環境変数の設定には、以下の方法があります:

- setxコマンドの使用

setx 変数名 "値"システム全体で有効な環境変数を設定する場合:

setx 変数名 "値" /M- コントロールパネルからの設定

システムのプロパティから「環境変数」ボタンをクリックして、GUIで設定することも可能です。この方法では、ユーザー環境変数とシステム環境変数を分けて管理できます。

注意点として、setxコマンドで設定した環境変数は新しいコマンドプロンプトセッションで有効になります。現在のセッションでは反映されないため、設定後は新しいコマンドプロンプトを開く必要があります。

環境変数の値の置換テクニック

コマンドプロンプトでは、環境変数の値を様々な方法で加工・置換することができます。これらのテクニックを習得することで、より柔軟で効率的なバッチ処理が可能になります。

基本的な文字列置換では、環境変数内の特定の文字列を別の文字列に置き換えることができます:

set 変数名=%変数名:置換前文字列=置換後文字列%例えば、パス区切り文字をバックスラッシュからスラッシュに変更する場合:

set MYPATH=C:\Users\Document

set UNIXPATH=%MYPATH:\=/%

echo %UNIXPATH%部分文字列の抽出も可能です。以下の構文を使用して、環境変数の一部分のみを取得できます:

%変数名:~開始位置,文字数%具体的な使用例:

set FULLPATH=C:\Users\Documents\file.txt

set FILENAME=%FULLPATH:~17%

set EXTENSION=%FULLPATH:~-3%

echo ファイル名: %FILENAME%

echo 拡張子: %EXTENSION%条件付き置換では、環境変数が特定の条件を満たす場合にのみ値を変更できます:

%変数名:文字列=%– 指定した文字列を削除%変数名:*文字列=%– 先頭から指定した文字列まで(文字列含む)を削除

実用的な例として、ファイルパスからディレクトリ部分のみを抽出する場合:

set FILEPATH=C:\Projects\MyApp\src\main.cpp

set DIRNAME=%FILEPATH:*\=%

echo %DIRNAME%これらの置換テクニックを組み合わせることで、複雑な文字列処理もコマンドプロンプト上で実現できます。バッチファイルでの自動化処理においても、これらのテクニックは非常に有用です。