英語「manuscript」の意味と使い方を詳しく解説。原稿・草稿・手稿、または古い写本といった複数の意味を持つこの単語について、品詞ごとの用法、変化形、イディオム、語源まで網羅的に説明します。研究社やEゲイトなど複数の辞書による定義、ビジネスや学術分野での実用例文、類語との違いも紹介。出版や論文執筆に関わる方に役立つ情報が得られます。

目次

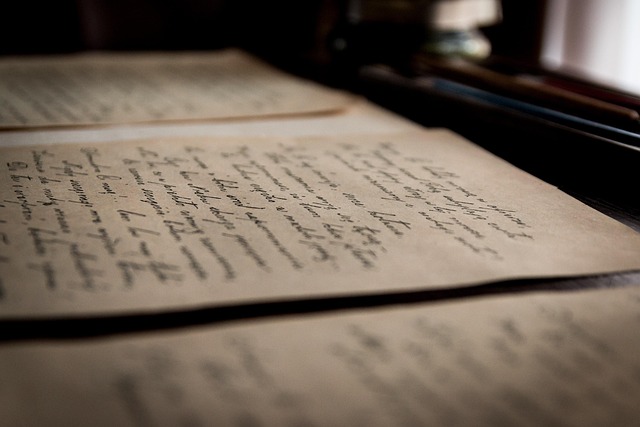

manuscriptの基本的な意味と定義

manuscriptは英語において多様な文脈で使用される重要な単語です。日本語では「原稿」「写本」「手書き文書」などと訳され、出版、学術研究、IT分野など幅広い領域で用いられています。この単語を正確に理解することは、専門的な文書を扱う上で欠かせません。ここでは、manuscriptの基本的な意味と、分野ごとの具体的な定義について詳しく解説していきます。

名詞としてのmanuscriptの意味

manuscriptは名詞として使用され、主に「手書きまたはタイプライターで書かれた文書」「出版前の原稿」を指します。もともとは印刷技術が発明される以前、すべての書物が手書きで複製されていた時代に遡る言葉で、現代においてもその本質的な意味を保持しています。

一般的な名詞としてのmanuscriptには、以下のような意味があります:

- 出版前の原稿: 書籍、論文、記事などが印刷・出版される前の段階の文書

- 手書き文書: 手で書かれた文書や書簡、特に歴史的・文化的価値のあるもの

- 著者の執筆物: 作家や研究者が執筆した未公開または編集中の作品

- 写本: 印刷技術以前に手作業で複製された古文書や宗教文書

例えば、作家が新作小説を出版社に提出する際、その文書はmanuscriptと呼ばれます。また、中世の修道院で作成された聖書の写しもmanuscriptの一種です。このように、時代や文脈によって具体的な形態は異なりますが、「完成前の文書」または「手作業で作成された文書」という共通の概念が存在します。

コンピューター・IT分野におけるmanuscriptの意味

デジタル時代の到来により、manuscriptの概念はコンピューター・IT分野にも拡張されています。現代のIT環境では、紙に書かれた物理的な原稿だけでなく、電子ファイルとして作成・保存される文書もmanuscriptとして扱われます。

IT分野におけるmanuscriptの特徴には以下が含まれます:

- 電子原稿ファイル: Word、LaTeX、Markdownなどのフォーマットで作成された文書ファイル

- バージョン管理対象: Gitなどのバージョン管理システムで履歴が記録される執筆中の文書

- クラウドベースの原稿: Google DocsやOverleafなどのオンラインプラットフォームで作成される共同執筆文書

- デジタルアーカイブ: 歴史的manuscriptをデジタル化したファイルやデータベース

特にソフトウェア開発やテクニカルライティングの分野では、ドキュメントの草稿段階のファイルをmanuscriptと呼ぶことがあります。また、デジタル図書館やアーカイブプロジェクトでは、古典的な手書きmanuscriptをスキャンしてデジタル化したものを「digital manuscript」として管理しています。このように、IT技術の進歩により、manuscriptの形態は物理的なものからデジタルなものへと進化しています。

学術・研究分野におけるmanuscriptの意味

学術・研究分野において、manuscriptは特に重要な意味を持ちます。研究論文の投稿から出版に至るプロセス全体で中心的な役割を果たす文書として位置づけられています。

学術分野でのmanuscriptは、以下のような具体的な意味を持ちます:

- 投稿論文: 学術雑誌に査読のために提出される研究論文の原稿

- 査読中の論文: ピアレビュープロセスにある、まだ正式に出版されていない論文

- 受理済み原稿: 査読を通過し、出版が決定したものの、まだ最終的な編集作業中の論文

- 著者最終稿: 著者が最終的に承認した版で、出版社による組版前の状態

学術出版の世界では、manuscriptの段階によって明確な区別があります。例えば、研究者が最初に投稿する段階では「submitted manuscript」、査読者のコメントに基づいて修正したものは「revised manuscript」、最終的に受理されたものは「accepted manuscript」と呼ばれます。

また、学術界では「manuscript preparation」(原稿作成)や「manuscript guidelines」(原稿執筆ガイドライン)といった用語も頻繁に使用されます。多くの学術雑誌は独自のmanuscript形式要件を設けており、研究者はこれらの規定に従って論文を執筆する必要があります。学術分野におけるmanuscriptは、単なる文書ではなく、研究成果を公表するための正式なプロセスの一部として機能しています。

manuscriptの語源と成り立ち

「manuscript」という言葉は、長い歴史を持つラテン語由来の用語です。この言葉の成り立ちを理解することで、現代における使われ方の本質的な意味がより深く理解できます。言葉の構造を分解して見ていくと、印刷技術が発明される以前の文書作成の歴史が見えてきます。

ラテン語由来の言葉の構造

「manuscript」は、2つのラテン語の要素を組み合わせた複合語です。この言葉は「manu」と「scriptus」という2つの部分から構成されています。

「manu」はラテン語で「手で」「手によって」を意味する「manus(手)」の奪格形です。一方、「scriptus」は「書かれた」を意味するラテン語の動詞「scribere(書く)」の過去分詞形になります。つまり、「manuscript」は文字通り「手で書かれたもの」という意味を持つのです。

この語源的な構造は、英語に取り入れられた多くのラテン語由来の学術用語と同様のパターンを持っています。同様の構造を持つ言葉としては、以下のような例があります。

- 「manufacture」(manu + facture = 手で作られたもの)

- 「manual」(manu + al = 手に関する、手引き)

- 「manipulate」(manus + 操作する)

このように「manu-」という接頭辞は、英語の中で「手」に関連する概念を表す重要な要素として機能しています。manuscriptという言葉の中にも、この「手作業」という本質的な意味が今日まで受け継がれているのです。

歴史的背景と用語の変遷

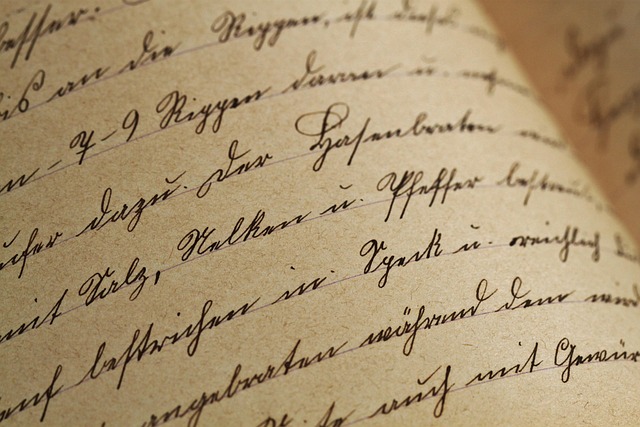

manuscriptという言葉が生まれた背景には、印刷技術が発明される以前の文書制作の実態があります。中世ヨーロッパでは、書物はすべて修道士や書記官によって羊皮紙に手書きで複製されていました。

15世紀にグーテンベルクが活版印刷技術を発明するまで、すべての書物や文書は文字通り「手で書かれたもの」でした。この時代、manuscriptは単なる「文書」という意味ではなく、貴重な知識を保存し伝達する唯一の手段だったのです。修道院の写本室(scriptorium)では、聖書や古典文学が一字一句丁寧に書き写され、美しい装飾が施されました。

印刷技術の登場により、書物の大量生産が可能になると、manuscriptの意味合いにも変化が生まれました。印刷された書物と区別するために、manuscriptは特に「印刷される前の原稿」や「手書きの文書」を指す言葉として使われるようになったのです。

18世紀から19世紀にかけて、学術研究や出版産業が発展するにつれ、manuscriptは「出版社に提出する原稿」という現代的な意味を獲得していきました。著者が執筆した原稿を出版社に送り、編集・校正を経て印刷されるというプロセスが確立されたことで、manuscriptは出版における重要な段階を示す専門用語となりました。

20世紀後半以降、タイプライターやワードプロセッサー、そしてコンピューターの普及により、物理的に「手で書く」という行為は減少しましたが、manuscriptという用語は「著者による最終的な原稿」という意味で引き続き使用されています。現代では電子ファイルとして提出されることが一般的ですが、学術論文や書籍の原稿を指す際には依然としてmanuscriptという言葉が広く使われています。

このように、manuscriptという言葉は時代とともにその形態は変化しましたが、「著者によって作成された、出版や公開前の文書」という本質的な意味は今日まで受け継がれているのです。

“`html

manuscriptの使い方と具体例

「manuscript」という単語は、分野や文脈によってさまざまな場面で使用されます。ここでは、実際のシーンごとに具体的な使用例を紹介し、どのような状況でこの単語が用いられるのかを理解していきましょう。それぞれの使用例を通して、manuscriptの実践的な活用方法を身につけることができます。

出版・執筆における使用例

出版業界や執筆活動において、「manuscript」は日常的に使われる基本用語です。作家や編集者とのやり取りでは、この言葉が頻繁に登場します。

具体的な使用例としては、以下のような表現があります:

- “I submitted my manuscript to the publisher last week.”(先週、出版社に原稿を提出しました)

- “The editor requested revisions to the manuscript.”(編集者が原稿の修正を求めてきました)

- “She is working on her first manuscript for a novel.”(彼女は初めての小説の原稿に取り組んでいます)

- “The manuscript was accepted for publication.”(その原稿は出版が承認されました)

出版の現場では、完成した作品を指す場合でも「manuscript」という用語を使用します。特に、印刷・製本される前の段階のテキストデータや紙原稿を指すことが多く、「原稿の第3章を修正中です(I’m revising chapter three of the manuscript)」といった使い方が一般的です。

学術論文での使用例

学術・研究分野では、「manuscript」は論文投稿のプロセス全体で中心的な役割を果たす用語です。研究者にとっては最も馴染み深い使い方といえるでしょう。

学術論文に関する典型的な使用例は以下の通りです:

- “We prepared the manuscript according to the journal’s guidelines.”(ジャーナルのガイドラインに従って原稿を準備しました)

- “The manuscript is currently under peer review.”(原稿は現在査読中です)

- “Please revise the manuscript based on the reviewers’ comments.”(査読者のコメントに基づいて原稿を修正してください)

- “The manuscript has been accepted with minor revisions.”(原稿は軽微な修正を条件に採択されました)

- “All co-authors approved the final version of the manuscript.”(すべての共著者が原稿の最終版を承認しました)

学術界では、投稿前の論文から査読後の修正版まで、すべての段階で「manuscript」という言葉が使われます。また、「manuscript number(原稿番号)」や「manuscript ID(原稿ID)」といった形で、投稿管理システム上での識別にも使用されます。研究者間のメールでは「Our manuscript was rejected(私たちの原稿は却下されました)」といった表現も日常的に見られます。

ビジネスシーンでの使用例

ビジネス環境においても、「manuscript」はレポート、プレゼンテーション原稿、企業出版物などの文脈で使用されます。ビジネスシーンでは、やや格式ばった印象を与える用語として機能します。

ビジネスでの使用例としては、次のような表現があります:

- “The manuscript for the annual report is due next Friday.”(年次報告書の原稿は来週金曜日が締め切りです)

- “Could you review the manuscript of my presentation?”(私のプレゼンテーションの原稿をレビューしていただけますか)

- “We need to finalize the manuscript for the corporate brochure.”(企業パンフレットの原稿を完成させる必要があります)

- “The marketing team is preparing a manuscript for the white paper.”(マーケティングチームがホワイトペーパーの原稿を準備しています)

企業の広報部門やマーケティング部門では、公式文書や出版物の原稿を指す際に「manuscript」を使用することで、プロフェッショナルな印象を与えます。ただし、日常的な社内文書には「document」や「draft」がより一般的に使われる傾向があります。特に、外部に公開される文書や、正式な出版物となる内容については「manuscript」という用語が好まれます。

日常会話での使用例

日常会話において「manuscript」はそれほど頻繁には使われませんが、創作活動や学術的な話題が出た際には自然に登場する単語です。

日常的な会話での使用例は以下のようなものです:

- “My friend is writing a manuscript for her memoir.”(友人が回顧録の原稿を書いています)

- “He showed me the manuscript of his grandfather’s diary.”(彼は祖父の日記の原稿を見せてくれました)

- “I found an old manuscript in the attic.”(屋根裏で古い手書き原稿を見つけました)

- “She’s been working on that manuscript for years.”(彼女は何年もその原稿に取り組んでいます)

日常会話では、特に創作活動や歴史的な文書に言及する際に「manuscript」が使われます。カジュアルな文脈では「draft(下書き)」や「writing(書いたもの)」といった表現の方が一般的ですが、作品としての重みや正式性を強調したい場合には「manuscript」が選ばれます。また、古い手書き文書や歴史的価値のある文書について話す際には、年代を問わず「manuscript」という言葉がふさわしい表現となります。

“`

“`html

manuscriptの種類と分類

manuscriptは用途や形態、完成度によって様々な種類に分類されます。出版プロセスにおける段階的な違いや、物理的な形式の違い、公開状態の違いなどによって、それぞれ異なる呼び方や扱い方がされています。ここでは、実務や学術分野で頻繁に使用されるmanuscriptの主な種類について詳しく見ていきましょう。

原稿・草稿としてのmanuscript

出版や論文投稿のプロセスにおいて、manuscriptは完成度や段階によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの段階で求められる品質や形式が異なるため、正確な理解が重要です。

author’s manuscriptは、著者が執筆した原稿そのものを指します。編集者や査読者の修正が入る前の、著者の意図が最も直接的に反映された原稿です。学術論文の場合、査読プロセスに提出する初稿がこれに該当します。出版社や学術誌に投稿される際の最初の形態であり、著者の創作物としての価値が最も色濃く残っているバージョンといえます。また、著作権管理の観点からも、author’s manuscriptは重要な位置づけにあり、オープンアクセスポリシーにおいてリポジトリへの登録が許可される形式として扱われることが多くあります。

最終原稿(final manuscript)

final manuscriptは、査読や編集プロセスをすべて経て完成した原稿のことを指します。学術論文では、査読者からのコメントに対応し、必要な修正をすべて完了した状態の原稿です。出版される内容が確定した段階であり、著者の最終承認を得た原稿という意味でも使われます。出版社によってはaccepted manuscriptとも呼ばれ、正式な出版物として世に出る直前の最終形態を表します。この段階では内容の変更は原則として行われず、組版などの形式的な処理のみが残されています。

未完成原稿(unfinished manuscript)

unfinished manuscriptは、何らかの理由で完成に至らなかった原稿を指します。著者が執筆途中で中断した作品や、完成前に著者が亡くなってしまった場合の遺稿などが該当します。文学作品では、後に編集者や研究者によって補完されて出版されることもあります。学術分野では、研究が中断されたり、データが不十分だったりして投稿に至らなかった論文原稿もこのカテゴリーに含まれます。歴史的に価値のある著者の場合、未完成であってもアーカイブとして保存され、研究対象となることがあります。

手書き文書としてのmanuscript

manuscriptの本来の意味である「手で書かれた文書」という観点から、手書きの形態を持つ原稿は特別な分類と価値を持ちます。特に歴史的・文化的な価値が高い文書において、この区分は重要です。

手書き原稿(handwritten manuscript)

handwritten manuscriptは、手書きで記された原稿全般を指します。タイプライターやコンピューターが普及する以前は、すべての原稿がこの形式でした。現代でも、初期のアイデアスケッチや構想メモ、著者による手書きの修正が入った原稿などがこれに該当します。歴史的な文書や古典文学の原稿は、その多くがhandwritten manuscriptとして博物館や図書館に保管されています。筆跡分析や真贋鑑定の対象となることも多く、文化財としての価値も持つことがあります。

自筆原稿(autograph manuscript)

autograph manuscriptは、著者本人の手によって直接書かれた原稿を特に指す用語です。handwritten manuscriptとほぼ同義ですが、autographという言葉が持つ「本人の署名」というニュアンスから、より著者本人による執筆という点が強調されます。特に著名な作家や歴史上の人物の自筆原稿は、コレクターズアイテムとして高い価値を持ち、オークションで高額取引されることもあります。学術的には、テキストの真正性を証明する一次資料としての重要性があり、文献学や書誌学の研究対象となります。

電子原稿(electronic manuscript)

electronic manuscriptは、デジタル形式で作成・保存された原稿のことを指します。現代の出版・学術分野において最も一般的な形式となっており、Word文書、PDF、LaTeXファイルなどさまざまなフォーマットで存在します。電子原稿の利点として、編集や修正が容易であること、複数人での共同作業が可能であること、オンライン投稿システムとの親和性が高いことなどが挙げられます。学術論文の投稿では、ほとんどの学術誌がelectronic manuscriptでの提出を求めており、指定されたファイル形式やフォーマット要件に従う必要があります。また、バージョン管理システムを使用することで、原稿の変更履歴を追跡できるという利点もあります。デジタルアーカイブの普及により、長期保存や検索性の面でも重要性が高まっています。

未公開原稿(unpublished manuscript)

unpublished manuscriptは、まだ正式に出版されていない原稿を指します。執筆中の原稿、投稿準備中の論文、査読中の論文、出版が決定していても印刷前の原稿などが含まれます。学術分野では、研究成果を早期に共有するためにプレプリントサーバーに投稿されるunpublished manuscriptも増えています。また、何らかの理由で出版を見送られた原稿や、著者が意図的に公開していない作品もこのカテゴリーに該当します。引用の際には、unpublished manuscriptであることを明記する必要があり、「未公開」「投稿中」「準備中」などの状態を示す表記が求められます。歴史的価値のある著者の場合、死後に発見されたunpublished manuscriptが出版されることもあり、文学史や学術史に新たな知見をもたらすこともあります。

“`

“`html

manuscriptを含む重要な表現と用語

学術・出版分野では、manuscriptを含む専門的な表現が数多く使用されています。これらの用語を正確に理解することは、論文投稿や出版プロセスをスムーズに進めるために不可欠です。ここでは、実務でよく使われる代表的な表現について、その意味と具体的な使い方を詳しく解説します。

manuscript submissionの意味と使い方

manuscript submissionは「原稿の投稿」または「論文の提出」を意味する表現で、学術誌や出版社に原稿を送付する行為全体を指します。この用語は特に学術論文の投稿プロセスにおいて頻繁に使用され、研究者にとって馴染み深い言葉となっています。

具体的な使い方としては、以下のような場面で用いられます。

- 学術誌の投稿システムで「manuscript submission」というボタンやメニューが表示される

- 投稿規定に「manuscript submission guidelines(原稿投稿ガイドライン)」として記載される

- メールで「Thank you for your manuscript submission(原稿のご投稿ありがとうございます)」という確認通知が届く

- 「manuscript submission deadline(原稿提出期限)」として締切日が指定される

多くの学術誌では、オンラインの投稿システムを通じてmanuscript submissionを行います。この際、原稿ファイルだけでなく、著者情報、要旨、キーワード、利益相反声明なども同時に提出することが一般的です。投稿後は、編集部から「submission confirmation(投稿確認)」のメールが送られ、manuscript IDと呼ばれる管理番号が付与されます。

manuscript formの意味

manuscript formは「原稿の形式」または「原稿書式」を意味し、出版社や学術誌が指定する原稿の体裁やフォーマットを指します。論文や書籍の原稿を投稿する際には、このmanuscript formに従って文書を整える必要があります。

manuscript formに含まれる主な要素は以下の通りです。

- フォントの種類とサイズ(例:Times New Roman 12ポイント)

- 行間隔(例:ダブルスペース)

- 余白設定(上下左右の余白サイズ)

- ページ番号の位置と形式

- 見出しのレベルと表記方法

- 図表の配置とキャプションの書き方

- 引用文献の記載形式

各学術誌や出版社は独自のmanuscript formを定めており、「manuscript preparation guidelines(原稿作成ガイドライン)」や「author instructions(著者向け指示)」として公開しています。投稿前にこれらの規定を確認し、正確にmanuscript formに従うことで、査読プロセスの遅延を防ぐことができます。形式が不適切な場合、編集部から修正を求められたり、最悪の場合は審査対象外となることもあるため注意が必要です。

manuscript feeとは

manuscript feeは「原稿料」または「掲載料」を意味する用語で、文脈によって二つの異なる意味で使用されます。一つは執筆者が受け取る報酬としての原稿料、もう一つは著者が出版社に支払う掲載費用です。

執筆者が受け取るmanuscript feeの場合、以下のような特徴があります。

- 雑誌記事や書籍の原稿執筆に対する報酬として支払われる

- 文字数や原稿枚数に基づいて計算されることが多い

- 「manuscript payment(原稿支払い)」とも呼ばれる

- 執筆契約書に金額や支払い条件が明記される

一方、著者が支払うmanuscript feeの場合は、以下のような状況で発生します。

- オープンアクセス学術誌への論文掲載時に課される費用(APC: Article Processing Chargeとも呼ばれる)

- ページ数が規定を超えた場合の追加料金

- カラー図版の印刷費用

- 特急査読サービスの利用料

学術出版の世界では、近年オープンアクセスジャーナルの普及により、著者が支払うmanuscript feeが一般的になってきています。ただし、費用は出版社や学術誌によって大きく異なるため、投稿前に料金体系を確認することが重要です。一部の学術誌では、研究資金が不足している著者に対してfee waiverと呼ばれる費用免除制度を設けている場合もあります。

“`

“`html

manuscriptの類語・関連語との違い

manuscriptと似た意味を持つ英単語はいくつか存在しますが、それぞれニュアンスや使用場面が異なります。執筆や出版、学術分野での正確なコミュニケーションのためには、これらの違いを理解しておくことが重要です。ここでは、manuscriptと混同されやすい主要な類語との違いを詳しく解説します。

draftとの違い

draftとmanuscriptは、どちらも「原稿」を意味する言葉として使われますが、draftは「下書き」や「草稿」という未完成の状態を強調するのに対し、manuscriptはより完成度の高い原稿を指すことが一般的です。

draftは執筆プロセスの初期段階から中期段階にかけて使われる表現で、「first draft(初稿)」「rough draft(粗稿)」「final draft(最終稿)」のように、執筆の進捗状況を示す際に頻繁に用いられます。一方、manuscriptは出版社や学術誌に提出する段階の原稿、あるいは歴史的な手書き文書を指す際に使われることが多く、より正式で完成された印象を与えます。

実務上の使い分けとしては、社内や執筆者同士のやり取りでは「draft」を使い、出版社への提出や論文投稿の文脈では「manuscript」を使用するのが適切です。例えば、「I’m working on the third draft(第3稿を執筆中です)」と言う場合はまだ編集途中であることを示しますが、「I submitted my manuscript to the journal(原稿を学術誌に提出しました)」と言う場合は、完成した原稿を正式に提出したことを意味します。

scriptとの違い

scriptとmanuscriptは語源的に関連していますが、現代英語では使用される文脈が大きく異なります。scriptは主に「台本」「脚本」「スクリプト」を意味し、演劇、映画、テレビ番組などの上演・放映用の原稿を指します。

manuscriptが書籍や論文などの文章作品全般を指すのに対し、scriptは対話形式やト書きを含む特定のフォーマットで書かれた原稿に限定されます。また、IT分野では「script」はプログラムコードの一種を指す専門用語としても使われ、この意味ではmanuscriptとは全く異なる概念になります。

例えば、小説家が書く原稿は「manuscript」ですが、それを映画化する際に作られる台本は「screenplay script」や単に「script」と呼ばれます。また、「manuscript」という単語自体には「manu(手)」という語源があり、手書きの文書という歴史的な意味合いを持ちますが、「script」は現代では手書きかどうかに関わらず、上演用の形式に焦点が当てられています。

textとの違い

textは「テキスト」「本文」「文章」を意味する非常に広範な用語で、manuscriptよりもはるかに一般的で包括的な概念です。textはあらゆる形態の文章や文字情報を指すことができ、印刷された本の本文、デジタル文書、メッセージ、看板の文字など、媒体や完成度を問わず使用されます。

manuscriptが「原稿」という特定の段階や形態の文書を指すのに対し、textは文章そのものの内容や情報を指します。例えば、学術論文の文脈では「manuscript」は投稿用の原稿ファイル全体を指しますが、「text」はその中に書かれている文章内容そのものを指します。「Please revise the text in the introduction section(序論セクションの文章を修正してください)」のように使われます。

また、デジタル時代においては、textは「plain text(プレーンテキスト)」や「text file(テキストファイル)」のように、書式情報を持たない純粋な文字データを指すこともあります。この意味でのtextは、装飾や構造を含むmanuscriptとは技術的に異なる概念となります。textは内容そのものに焦点を当てた中立的な用語であるのに対し、manuscriptは作成者の意図や出版プロセスにおける位置づけを含んだ用語と言えます。

documentとの違い

documentは「文書」「書類」を意味する包括的な用語で、公式な記録や証明、情報伝達のために作成されたあらゆる文書を指します。manuscriptが主に出版や学術目的の原稿を指すのに対し、documentはビジネス文書、法的書類、公的記録、契約書、報告書など、より広範な文書類を含みます。

manuscriptは著作物としての性質を持ち、著者の創作活動の成果物という側面が強調されますが、documentは情報の記録や伝達という実務的な機能に重点が置かれています。例えば、小説の原稿は「manuscript」ですが、会社の契約書は「document」です。ただし、歴史的に重要な手書き文書を指す場合には、どちらの用語も使われることがあります。

IT分野では、「document」はWord文書やPDFファイルなど、デジタル形式の文書全般を指す一般的な用語として使われます。「document management system(文書管理システム)」や「electronic document(電子文書)」のような表現が典型的です。一方、学術出版の文脈では「manuscript submission system(原稿投稿システム)」のように、「manuscript」が専門用語として使われます。

両者の使い分けとしては、創作的な執筆活動の成果物にはmanuscript、業務上の記録や公式な情報伝達にはdocumentを使用するのが適切です。ただし、歴史的な手書き文書や古文書を指す場合には、「medieval manuscript(中世の写本)」と「historical document(歴史的文書)」のように、文脈に応じて両方の用語が使われることがあります。

“`

“`html

IT・学術分野におけるmanuscriptの実務的な扱い

IT技術の進展と学術出版のデジタル化により、manuscriptの実務的な扱い方は大きく変化しています。現代の研究者や執筆者は、従来の紙媒体による原稿管理から、オンライン投稿システムやデジタルアーカイブへと移行しており、manuscriptという言葉の意味も実務的な文脈で理解することが重要になっています。ここでは、学術分野における具体的なmanuscriptの取り扱いについて詳しく解説します。

論文投稿時のmanuscript

学術論文を投稿する際、manuscriptは査読プロセスにおける中心的な役割を果たします。論文投稿時のmanuscriptは、著者が学術雑誌の編集部に提出する原稿全体を指し、本文だけでなく、図表、参考文献リスト、補足資料なども含まれます。

現代の学術出版では、ほとんどの学術雑誌がオンライン投稿システムを採用しており、manuscriptは電子ファイル形式で提出されます。主な形式としては以下のようなものがあります。

- PDFファイル:査読者が閲覧するための最終的なレイアウト版

- Wordファイル(.docまたは.docx):編集可能な原稿ファイル

- LaTeXファイル:理工系分野で広く使用される組版システムの原稿

- テキストファイル:プレーンテキスト形式の原稿

投稿システムでは、manuscriptは通常いくつかのステータスで管理されます。「Manuscript submitted(原稿投稿済み)」「Manuscript under review(査読中)」「Manuscript accepted(原稿受理)」などの状態表示により、著者は自分の原稿がどの段階にあるかを把握できます。

また、多くの学術雑誌では、manuscriptの提出時に特定のフォーマットやガイドラインへの準拠が求められます。文字数制限、引用スタイル、図表の解像度など、細かな規定に従わない場合、査読前に差し戻されることもあるため注意が必要です。

Author manuscriptの意味と注意点

「Author manuscript」は学術出版の文脈において特別な意味を持つ用語です。これは著者が最終的に作成した原稿バージョンで、査読を経て受理されたものの、出版社による最終的な組版・編集が施される前の状態を指します。

Author manuscriptは以下のような場面で重要な役割を果たします。

- オープンアクセスリポジトリへの登録:多くの大学や研究機関が、研究成果の公開を推進しており、author manuscriptを機関リポジトリに登録することが推奨されています

- 著作権との関係:出版社が著作権を保有する最終版(published version)とは異なり、author manuscriptは著者が一定の権利を保持していることが多いです

- 公的資金研究の成果公開:NIH(米国国立衛生研究所)などの研究資金提供機関は、助成を受けた研究の成果をauthor manuscriptとして公開することを義務付けています

Author manuscriptを扱う際の注意点として、出版社のポリシーを必ず確認する必要があります。出版契約によっては、author manuscriptの公開時期に制限(エンバーゴ期間)が設けられていることがあり、即座に公開できない場合があります。また、公開可能なバージョンが「accepted manuscript(査読後の受理版)」なのか「submitted manuscript(投稿版)」なのかも、出版社によって異なります。

さらに、author manuscriptには出版社による最終的な校正や編集が含まれていないため、引用する際には正式な出版版を参照することが学術的な慣例となっています。

デジタルアーカイブとmanuscript

デジタル技術の発展により、manuscriptの保存と公開の方法は劇的に変化しました。デジタルアーカイブは、学術的・文化的に価値のあるmanuscriptを電子的に保存し、広く利用可能にするシステムとして、現代の研究インフラの重要な一部となっています。

デジタルアーカイブにおけるmanuscriptの取り扱いには、以下のような特徴があります。

| アーカイブの種類 | 主な役割 | manuscriptの扱い |

|---|---|---|

| 機関リポジトリ | 大学・研究機関の研究成果保存 | 所属研究者のauthor manuscriptやプレプリントを収録 |

| 分野別リポジトリ | 特定分野の研究成果集約 | 査読前のmanuscript(プレプリント)を公開・共有 |

| 歴史的文書アーカイブ | 貴重な手書き原稿の保存 | 古文書や歴史的manuscriptのデジタル化と公開 |

| パブリックアクセスアーカイブ | 公的資金研究の成果公開 | 義務化されたauthor manuscriptの保存と公開 |

代表的なデジタルアーカイブシステムとしては、arXiv(物理学・数学分野のプレプリントサーバー)、PubMed Central(生命科学・医学分野)、各大学の機関リポジトリなどがあります。これらのプラットフォームでは、研究者が自らのmanuscriptをアップロードし、世界中の研究者と共有することができます。

デジタルアーカイブにmanuscriptを登録する際の実務的なポイントは以下の通りです。

- メタデータの付与:タイトル、著者名、キーワード、要旨などの情報を正確に入力することで、検索可能性が向上します

- 永続的識別子:DOI(Digital Object Identifier)などの永続的識別子が付与されることで、長期的な引用や参照が可能になります

- バージョン管理:同じ研究のsubmitted version、accepted version、published versionなど、複数のバージョンを区別して管理する必要があります

- アクセス権限の設定:オープンアクセスにするか、エンバーゴ期間を設けるか、機関内限定にするかなどの設定が可能です

また、デジタルアーカイブは単なる保存場所ではなく、研究の可視性を高め、引用数の増加につながる効果も報告されています。オープンアクセスで公開されたmanuscriptは、購読料が障壁とならないため、より多くの研究者にアクセスされる可能性が高まります。

一方で、デジタルアーカイブにmanuscriptを登録する際には、出版社との契約内容、共著者の同意、所属機関のポリシーなどを事前に確認することが不可欠です。特に商業出版社との契約では、author manuscriptの公開が制限されている場合もあるため、慎重な確認が求められます。

“`

manuscriptの読み方と発音

manuscriptを正確に発音できることは、学術会議やビジネスシーンでのコミュニケーションにおいて重要です。ここでは、英語圏での標準的な発音方法と、日本語話者が注意すべきポイントについて詳しく解説します。

基本的な発音記号と読み方

manuscriptの発音は、アメリカ英語とイギリス英語で若干の違いがありますが、基本的な構造は共通しています。発音記号と実際の読み方を以下の表にまとめました。

| 種類 | 発音記号 | カタカナ表記 |

|---|---|---|

| アメリカ英語 | /ˈmæn.jə.skrɪpt/ | マニュスクリプト |

| イギリス英語 | /ˈmæn.jʊ.skrɪpt/ | マニュスクリプト |

単語は3つの音節に分かれており、第一音節「man-」に強勢(アクセント)が置かれます。これは日本語話者が特に注意すべき点で、「マ」の部分を最も強く発音することが自然な英語の発音につながります。

音節ごとの発音ポイント

manuscriptを正確に発音するためには、各音節の特徴を理解することが効果的です。

- 第一音節「man-」[mæn]:「マン」と発音しますが、日本語の「マン」よりも口を横に広げて、「ア」と「エ」の中間の音を出します。ここが最も強く発音される部分です。

- 第二音節「-u-」[jə / jʊ]:「ユ」に近い音ですが、軽く短く発音します。アメリカ英語では曖昧母音[ə]に近く、イギリス英語ではやや明瞭な[ʊ]になります。

- 第三音節「-script」[skrɪpt]:「スクリプト」と発音しますが、「スク」の部分は子音が連続するため、一気に流れるように発音します。最後の「t」も明瞭に発音することが重要です。

日本語話者が注意すべき発音のポイント

日本語を母語とする学習者がmanuscriptを発音する際、いくつかの典型的な課題があります。これらを意識することで、より自然で通じやすい発音が可能になります。

アクセントの位置:日本語は基本的に平坦なアクセントを持つ言語ですが、英語では明確な強勢が重要です。「マ」の部分を他の音節よりも大きく、長く、高く発音することを意識しましょう。「マニュスクリプト」と平坦に読むのではなく、「**マ**ニュスクリプト」というイメージです。

子音連続の処理:「-script」の部分には[skr]という子音が3つ連続します。日本語話者は母音を挿入して「スクリプト」と発音しがちですが、英語では母音を入れずに子音を連続させます。「s」「k」「r」を途切れなく一息で発音する練習が効果的です。

最後の「t」音:日本語の「ト」は母音を含みますが、英語の[t]は破裂音のみです。舌先を上の歯茎につけて息を止め、それを開放する際の破裂音だけを出すイメージで発音します。

実際の会話での発音バリエーション

学術会議やビジネスミーティングなどの実際の場面では、話すスピードや文脈によって発音が若干変化することがあります。

速いスピーチでは、第二音節の母音がさらに弱くなり、ほとんど聞こえなくなることもあります。また、文中で他の単語と連続する場合、音の連結や脱落が起こることもあります。例えば「the manuscript」と言う場合、「ザ・マニュスクリプト」ではなく「ザマニュスクリプト」のように滑らかに繋がります。

ただし、学習段階では、まず標準的な発音をゆっくりと正確に身につけることが重要です。明瞭に発音できるようになってから、徐々に自然なスピードに慣れていくアプローチが効果的です。

manuscriptの変化形と派生語

manuscriptは名詞として使われることが一般的ですが、複数形や形容詞形など、いくつかの変化形や派生語が存在します。これらの形を理解することで、英語の文献や論文を読む際により正確に意味を把握できるようになります。

基本的な変化形

manuscriptの最も基本的な変化形は複数形のmanuscriptsです。複数の原稿や手稿を指す場合に使用され、学術論文の投稿システムや出版社のウェブサイトでは「Your manuscripts」といった表現で頻繁に見かけます。発音は「マニュスクリプツ」となり、語尾に「s」を付けるだけのシンプルな変化です。

形容詞形の派生語

manuscriptから派生した形容詞として、いくつかの形が使用されています。

- manuscriptal – 「原稿の」「手稿の」という意味を持つ形容詞形です。ただし、使用頻度は比較的低く、専門的な文献で見られることがあります。

- manuscript(形容詞用法) – 名詞がそのまま形容詞として使われる場合もあります。例えば「manuscript form(原稿形式)」「manuscript collection(手稿コレクション)」のように、名詞を修飾する形で使用されます。

関連する派生語と複合語

manuscriptを含む複合語は、特に学術・出版分野で数多く使われています。これらの表現を理解することで、専門的な文脈での理解が深まります。

| 派生語・複合語 | 意味 | 使用例 |

|---|---|---|

| manuscripts(複数形) | 原稿、手稿(複数) | The library holds many ancient manuscripts. |

| manuscript-based | 原稿ベースの | manuscript-based research(原稿研究) |

| manuscript writer | 原稿執筆者 | He works as a manuscript writer for academic journals. |

| manuscript preparation | 原稿準備 | Manuscript preparation guidelines are available online. |

動詞形の関連表現

manuscript自体には動詞形は存在しませんが、関連する動詞表現として以下のようなものが使われます。

- to manuscript – 非常にまれですが、「手書きで書く」という意味で動詞として使われることがあります。ただし、一般的な用法ではありません。

- to prepare a manuscript – 「原稿を準備する」という表現で、動詞句として頻繁に使用されます。

- to submit a manuscript – 「原稿を投稿する」という意味で、学術分野では標準的な表現です。

- to revise a manuscript – 「原稿を修正する」という意味で、編集作業でよく使われます。

短縮形と略語

manuscriptは長い単語であるため、ビジネスや学術の現場では略語が使用されることがあります。特にメモやカジュアルなコミュニケーションでは、以下のような短縮形が見られます。

- MS – manuscriptの最も一般的な略語です(例:MS#12345)。ただし、文脈によってはMicrosoftや修士号(Master of Science)と混同される可能性があるため注意が必要です。

- ms. – 小文字とピリオド付きで書かれることもあります。

- MSS – manuscriptsの複数形を表す略語として使用されます。

これらの変化形や派生語を理解することで、英語の学術文献やビジネス文書をより正確に読解できるようになり、自身の文章作成においても適切な表現を選択できるようになります。