この記事では、AI・生成AIの企業導入における実践的な活用事例を業界別に詳しく紹介しています。パナソニック、SMBCグループ、セブン・イレブンなど大手企業10社以上の具体的な導入事例から、文書作成、マーケティング、カスタマーサポート、製造業での品質管理まで幅広い業務での活用方法が学べます。AI導入を検討している企業担当者が、自社での導入目的の明確化や適切なAI技術選択のヒントを得られる内容となっています。

目次

AI(人工知能)の基本概念

AI活用事例を理解する前に、まずはAI(人工知能)の基本的な概念について整理しておきましょう。近年、AI技術は急速な進歩を遂げており、様々な分野で実用化が進んでいます。しかし、AIという言葉が広く使われる一方で、その定義や仕組みについては曖昧な理解のまま活用されるケースも少なくありません。適切なAI活用事例を検討するためには、AIの本質的な概念を把握することが重要です。

AIの定義と基本的な仕組み

AI(Artificial Intelligence)とは、人間の知的活動をコンピューターで模倣・再現する技術の総称です。具体的には、学習、推論、判断、認識といった人間の認知能力をプログラムによって実現することを目指しています。

AIの基本的な仕組みは、大量のデータを入力として受け取り、そのデータからパターンや法則を見つけ出し、新しいデータに対して予測や判断を行うという流れで動作します。この処理プロセスにおいて、AIシステムは以下の主要な要素で構成されています。

- データ収集・前処理:学習に必要な大量のデータを収集し、分析しやすい形に整理

- アルゴリズム:データから知識やパターンを抽出するための数学的手法

- モデル構築:学習したパターンを基に予測や判断を行う数学的モデル

- 出力・フィードバック:処理結果の出力と精度向上のための学習調整

従来のAIと最新AIの違い

AI技術の発展は大きく分けて複数の段階を経ており、従来のAIと最新のAIには根本的な違いがあります。この違いを理解することで、現在のAI活用事例がなぜ画期的な成果を生み出しているのかが明確になります。

従来のAI(記号処理AI)は、専門家の知識をルールとしてプログラムに組み込む「エキスパートシステム」が主流でした。この手法では、「もし〜なら〜する」という条件分岐を大量に設定し、論理的推論によって問題を解決していました。しかし、この方式には以下のような制約がありました。

- ルールの事前定義:すべての状況を想定したルール作成が必要

- 柔軟性の不足:想定外の状況への対応が困難

- 保守・更新の困難さ:新しい知識の追加や修正が複雑

一方、最新のAI(統計学習AI)は、データから自動的にパターンを学習する機械学習技術を基盤としています。この新しいアプローチでは、大量のデータを分析することで、人間が明示的にルールを設定しなくても、システム自体が最適な判断基準を構築できるようになりました。最新AIの特徴は以下の通りです。

- 自動学習能力:データから自動的にパターンや特徴を抽出

- 高い汎化性能:未知のデータに対しても適切な予測が可能

- 継続的改善:新しいデータを学習して性能を向上させる仕組み

機械学習・深層学習との関係性

AI活用事例を正しく理解するためには、AI、機械学習、深層学習の関係性を整理することが重要です。これらの技術は包含関係にあり、それぞれが異なる役割と特徴を持っています。

まず、AI(人工知能)は最も広い概念として位置付けられ、人間の知的活動を模倣する技術全般を指します。その中に機械学習(Machine Learning)という手法が含まれ、さらに機械学習の一分野として深層学習(Deep Learning)が存在するという階層構造になっています。

機械学習は、明示的にプログラムされることなく学習する能力をコンピューターに与える技術です。主な手法には以下のようなものがあります。

- 教師あり学習:正解データを使って予測モデルを構築する手法(回帰分析、決定木など)

- 教師なし学習:正解データなしでデータの構造やパターンを発見する手法(クラスタリング、次元削減など)

- 強化学習:試行錯誤を通じて最適な行動を学習する手法(ゲームAI、ロボット制御など)

深層学習は機械学習の発展形であり、人間の脳の神経回路を模倣したニューラルネットワークを多層化した技術です。従来の機械学習と比較して、以下の点で優れた性能を発揮します。

- 特徴量の自動抽出:データから重要な特徴を自動的に見つけ出す能力

- 複雑なパターン認識:非線形で複雑なデータの関係性を学習可能

- 大規模データ処理:ビッグデータから高精度な予測モデルを構築

現在のAI活用事例の多くは、この深層学習技術を基盤として実現されており、画像認識、自然言語処理、音声認識などの分野で劇的な性能向上をもたらしています。これらの技術の組み合わせにより、従来は不可能とされていた複雑なタスクの自動化が可能になり、様々な業界での実用的なAI活用事例が生まれているのです。

AI技術の主要な種類と機能

AI活用事例を理解するためには、まずどのような技術が実際に活用されているかを把握することが重要です。現在企業で導入されているAI技術は、その機能や特性によっていくつかの主要カテゴリに分類されます。それぞれの技術には独自の強みがあり、適用される業務領域や活用シーンが異なります。

画像認識・画像処理技術

画像認識・画像処理技術は、デジタル画像や動画から情報を抽出し、分析・判断を行うAI技術です。この技術は製造業の品質管理から医療分野の診断支援まで、幅広い分野でAI活用事例を生み出しています。

具体的な機能として、物体検出、顔認識、文字認識(OCR)、画像分類、異常検知などが挙げられます。製造現場では不良品の自動検出、小売業では商品の自動認識、セキュリティ分野では監視カメラによる人物識別などに活用されています。

また、最近では生成AI技術と組み合わせることで、画像の自動生成や編集も可能になり、クリエイティブ業界でも新たなAI活用事例が増加しています。

自然言語処理技術

自然言語処理(NLP)技術は、人間が日常的に使用する言語をコンピューターが理解・処理できるようにするAI技術です。ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルの登場により、最も注目度の高いAI技術の一つとなっています。

主要な機能には、テキスト分類、感情分析、要約生成、翻訳、質問応答、文書生成があります。カスタマーサポートでの自動応答、マーケティング分野での顧客感情分析、人事部門での履歴書スクリーニングなど、多様なAI活用事例が実現されています。

特に文書作成業務では、企画書やレポートの下書き生成、メールの自動作成など、業務効率化に大きく貢献している技術です。

音声認識・音声生成技術

音声認識・音声生成技術は、人間の音声を理解してテキストに変換したり、逆にテキストから自然な音声を生成したりするAI技術です。スマートスピーカーの普及により身近な技術となり、ビジネス分野でも様々なAI活用事例が生まれています。

音声認識では、会議の議事録自動作成、コールセンターでの通話内容分析、音声による業務システム操作などが実現されています。一方、音声生成技術では、多言語対応のアナウンスシステム、視覚障害者向けの読み上げサービス、教育分野での学習コンテンツ作成などに活用されています。

最新の技術では、特定の人の声質を学習して、その人の声で任意のテキストを読み上げることも可能になっており、エンターテインメント業界や教育分野で新しいサービスが展開されています。

予測分析・データ解析技術

予測分析・データ解析技術は、大量のデータから統計的なパターンや傾向を見つけ出し、将来の動向を予測するAI技術です。ビッグデータの活用が重要視される現代において、最も実用性の高いAI活用事例を多数生み出している分野です。

主な応用領域として、需要予測、売上予測、顧客行動分析、リスク評価、トレンド分析があります。小売業では商品の需要予測による在庫最適化、金融業では信用リスクの評価、マーケティングでは顧客の購買行動予測などに活用されています。

機械学習アルゴリズムを用いることで、従来の統計手法では発見できなかった複雑なパターンも抽出可能となり、より精度の高い予測が実現されています。これにより企業の意思決定の質が向上し、競争優位性の確保につながっています。

最適化・異常検知技術

最適化・異常検知技術は、システムやプロセスの効率性を向上させたり、通常とは異なる状態や行動を検出したりするAI技術です。製造業からITシステム運用まで、幅広い分野でAI活用事例が確認されている重要な技術領域です。

最適化技術では、配送ルートの最適化、生産スケジューリング、エネルギー使用量の最適化、人員配置の最適化などが実現されています。物流業界では配送効率の向上、製造業では生産ライン稼働率の最大化、エネルギー業界では電力需給バランスの調整などに活用されています。

異常検知技術においては、製造設備の予知保全、ネットワークセキュリティでの不正アクセス検知、金融取引での詐欺検知など、リスク管理の観点から重要な役割を果たしています。これらの技術により、問題が深刻化する前の早期発見と対処が可能になり、企業の安定運営に大きく貢献しています。

AIが企業にもたらすメリットとデメリット

AI活用事例が急速に増加している現代において、企業がAI導入を検討する際には、そのメリットとデメリットを総合的に理解することが重要です。AIは企業運営に革命的な変化をもたらす一方で、導入時には様々な課題や注意点も存在します。

業務効率化による生産性向上

AIの最も大きなメリットの一つは、業務効率化による劇的な生産性向上です。AI活用事例を見ると、従来人間が時間をかけて行っていた繰り返し作業や分析業務を、AIが短時間で正確に処理できるようになっています。

データ入力や書類処理などの定型業務では、AIが24時間365日稼働することで、処理速度が飛躍的に向上します。また、大量のデータ分析においても、人間では数日かかる作業をAIは数分で完了させることができ、従業員はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。

さらに、意思決定のスピードも大幅に改善されます。AIがリアルタイムでデータを分析し、パターンやトレンドを即座に特定することで、経営陣は迅速で精度の高い判断を下せるようになり、市場の変化への対応力が向上します。

コスト削減と品質向上

AI導入によるコスト削減効果は多岐にわたり、企業の競争力向上に直結します。人件費の削減はもちろん、業務プロセスの最適化により運営コスト全体の圧縮が可能になります。

労働集約的な業務をAIが代替することで、人的リソースをより付加価値の高い業務に再配置できます。これにより、同じ人員でより多くの成果を上げることができ、実質的な人件費の削減効果を得られます。また、AIによる自動化により、夜間や休日の無人運転も可能になり、稼働時間の延長によるコスト効率の向上も実現できます。

品質面においても、AIは人間のようにミスを犯すことが少なく、一定の品質基準を維持し続けることができます。製造業での品質検査や金融業でのリスク評価など、高精度が求められる業務において、AIの活用は品質向上と同時にコスト削減も実現します。

導入時のリスクと課題

AI活用事例の増加とともに、導入時の様々なリスクや課題も明らかになってきています。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。

初期投資コストの高さは多くの企業が直面する課題です。AI システムの構築には、ハードウェア、ソフトウェア、専門人材の確保など、相当な投資が必要となります。また、既存システムとの統合や従業員の教育訓練にも追加コストがかかるため、ROI(投資収益率)の慎重な算出が必要です。

技術的な課題として、AIの学習に必要な質の高いデータの確保と管理があります。データの収集、クリーニング、セキュリティ対策など、データガバナンスの体制整備は複雑で時間のかかる作業です。さらに、AIの判断プロセスが不透明なブラックボックス化により、結果の説明責任や監査対応が困難になる場合があります。

組織面では、従業員の雇用不安や抵抗感が生じる可能性があります。AI導入による業務変更や職種転換に対する不安を軽減し、円滑な変革管理を行うための組織的な取り組みが不可欠です。

業務領域別AI活用シーン

現代のビジネス環境において、AIは様々な業務領域で実践的に活用され、業務効率化や品質向上に大きく貢献しています。ここでは、日常的な業務において特にAI活用が進んでいる主要な業務領域を取り上げ、具体的な活用シーンとその効果について詳しく解説します。

文書作成・資料作成業務

文書作成・資料作成業務におけるAI活用は、近年最も注目されている分野の一つです。生成AIの登場により、これまで時間のかかっていた文書作成業務が劇的に効率化されています。

議事録作成の自動化では、音声認識技術と自然言語処理を組み合わせることで、会議の録音データから自動的に要点を整理した議事録を生成できます。従来1時間の会議に対して2-3時間かかっていた議事録作成が、わずか数分で完了するようになっています。

提案書や企画書の作成においても、AIが大きな力を発揮します。キーワードや概要を入力するだけで、構成案の提示から本文の草案作成まで自動化され、担当者は内容の精査や調整に集中できるようになります。また、過去の成功事例を学習したAIが、より効果的な文章構成や表現を提案してくれます。

- 契約書のレビューと修正提案

- マニュアルや手順書の自動生成

- メール文面の最適化と自動作成

- 多言語翻訳による国際的な文書作成

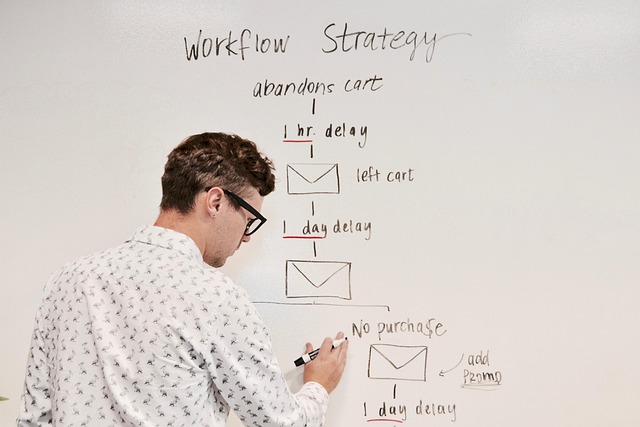

マーケティング・広告業務

マーケティング・広告業務では、AIの予測分析能力とクリエイティブ生成能力が組み合わさることで、これまでにない精度と効率での施策展開が可能になっています。

顧客セグメンテーションと個別最適化において、AIは膨大な顧客データを分析し、購買行動や嗜好に基づいて細かなセグメントを自動生成します。これにより、一人ひとりに最適化されたマーケティングメッセージの配信が実現し、コンバージョン率の大幅な向上が期待できます。

広告クリエイティブの生成では、画像生成AIやテキスト生成AIを活用することで、短時間で大量のバリエーションを作成できます。A/Bテストを効率的に実施し、最も効果的なクリエイティブを特定する作業も自動化されています。

SNS運用においても、投稿内容の自動生成から最適な投稿タイミングの予測、エンゲージメント率の分析まで、AIが包括的にサポートしています。トレンドキーワードの自動検出機能により、タイムリーな話題への対応も迅速に行えます。

カスタマーサポート・接客業務

カスタマーサポート・接客業務におけるAI活用は、24時間365日の対応体制構築と、対応品質の標準化を実現する重要な手段となっています。

チャットボットによる一次対応の自動化は、最も普及している活用事例の一つです。よくある質問への回答や基本的な手続きの案内を自動化することで、人的リソースをより複雑な問題解決に集中できるようになります。最新のチャットボットは自然言語処理の向上により、人間との会話により近い自然なやり取りが可能です。

音声認識技術を活用したコールセンターでは、通話内容のリアルタイム分析により、オペレーターに最適な回答候補や関連情報を提示します。これにより、新人オペレーターでもベテラン並みの対応品質を提供できるようになります。

感情分析機能を搭載したAIシステムでは、顧客の声のトーンや文章から感情状態を判断し、適切なエスカレーション判断や対応方法の提案を行います。クレーム対応の初期段階での適切な判断により、顧客満足度の向上と問題の早期解決が実現されています。

開発・エンジニアリング業務

開発・エンジニアリング業務では、AIがコード生成から品質管理まで幅広い領域で開発者をサポートし、開発効率と品質の両面で大きな改善をもたらしています。

コード生成と補完機能では、GitHub CopilotやChatGPTなどの生成AIが、自然言語での指示から実際のプログラムコードを生成します。開発者は仕様を記述するだけで基本的なコード構造が自動生成され、実装時間の大幅な短縮が実現されています。

バグ検知と修正提案においても、AIの活用が進んでいます。静的解析ツールにAI機能を組み込むことで、従来検出が困難だった論理的なバグや潜在的な脆弱性を早期発見できます。また、修正方法の具体的な提案により、デバッグ作業の効率化も図られています。

- 自動テストケース生成と実行

- コードレビューの自動化と品質評価

- システム設計の最適化提案

- パフォーマンス監視と異常検知

- 技術文書の自動生成

人事・採用関連業務

人事・採用関連業務においては、AIが客観的なデータ分析と効率的な業務処理を通じて、より公正で効果的な人材マネジメントを支援しています。

採用プロセスの最適化では、履歴書や職務経歴書の自動スクリーニングにより、大量の応募者の中から条件に適合する候補者を効率的に抽出できます。AIは過去の成功事例を学習し、企業文化や職種に適した人材の特徴を把握して、より精度の高い候補者選定を行います。

面接プロセスにおいても、動画面接の自動分析により、表情や話し方から候補者の特性を客観的に評価する試みが進んでいます。ただし、プライバシー保護や公正性の観点から慎重な運用が求められる領域でもあります。

従業員のパフォーマンス管理では、業務データや行動パターンの分析により、個人の強みや改善点を客観的に把握できます。これにより、より効果的な人材育成計画の策定や適材適所の人員配置が実現されています。退職リスクの予測機能により、重要な人材の離職防止策を事前に講じることも可能になっています。

業界別AI導入成功事例

AI活用事例は業界ごとに異なる特徴と成果を生み出しており、各分野で革新的な変化をもたらしています。製造業から教育分野まで、幅広い業界でAI技術が実際にどのように活用され、どのような成果を上げているのかを具体的に見ていきましょう。

製造業での品質管理と予知保全

製造業におけるAI活用事例では、品質管理の自動化と予知保全システムが特に注目されています。トヨタ自動車では、画像認識AIを活用した自動品質検査システムを導入し、製品の欠陥検出精度を大幅に向上させました。従来の目視検査では見逃されがちな微細な傷や汚れも、AIが高精度で検出することが可能になっています。

予知保全の分野では、センサーデータとAI分析を組み合わせることで、設備の故障を事前に予測し、計画的なメンテナンスを実現しています。日立製作所の産業用IoTプラットフォーム「Lumada」では、機械学習アルゴリズムが設備の異常兆候を検知し、最適なメンテナンスタイミングを提案することで、ダウンタイムの削減とコスト最適化を達成しています。

小売業での需要予測と顧客分析

小売業界では、AI技術を活用した需要予測と顧客行動分析が売上向上に大きく貢献しています。セブン‐イレブン・ジャパンでは、過去の販売データ、天候情報、地域イベントなどを総合的に分析するAIシステムを導入し、商品の発注精度を向上させました。これにより、食品ロスの削減と機会損失の防止を同時に実現しています。

顧客分析においては、購買履歴や行動パターンをAIが解析することで、パーソナライズされた商品推奨やマーケティング施策を展開できるようになりました。ECサイトでは、リアルタイムでの商品レコメンデーションシステムが顧客満足度向上と売上拡大に寄与しています。

金融業でのリスク分析と不正検知

金融業界におけるAI活用事例は、リスク管理と不正検知の精度向上に焦点が当てられています。三井住友銀行では、融資審査にAIを活用し、膨大な財務データと外部情報を総合的に分析することで、より精緻な信用リスク評価を実現しています。従来の人手による審査では困難だった複雑なパターンの分析も、機械学習により可能となりました。

不正検知システムでは、クレジットカード取引の異常パターンをリアルタイムで検出し、不正利用を未然に防ぐ仕組みが構築されています。三菱UFJニコスでは、AI技術により不正検知率を大幅に向上させ、同時に正常取引の誤検知を削減することで、顧客体験の向上も実現しています。

医療業界での診断支援と画像解析

医療分野でのAI活用事例は、診断精度の向上と医師の負担軽減に大きな成果を上げています。国立がん研究センターでは、AIを活用した内視鏡画像解析システムを導入し、大腸がんの早期発見率を向上させました。AIが病変部位を高精度で検出し、医師の診断をサポートすることで、見落としリスクの軽減を実現しています。

画像診断の分野では、富士フイルムの医療AI技術「REiLI」が胸部X線画像から肺結節や気胸などの異常所見を検出し、放射線科医の読影業務を支援しています。これにより、診断時間の短縮と診断精度の向上を同時に達成し、医療現場の業務効率化に貢献しています。

農業での収穫予測と自動化システム

農業分野におけるAI活用事例では、収穫時期の最適化と作業の自動化が注目されています。クボタでは、ドローンやセンサーで収集した圃場データをAIが解析し、作物の生育状況や収穫適期を予測するシステムを開発しました。気象データや土壌情報と組み合わせることで、収量の最大化と品質向上を実現しています。

自動化システムでは、画像認識技術を活用した収穫ロボットが実用化段階に入っています。トマトやいちごなどの果実を自動で識別・収穫するロボットは、人手不足の解決と24時間稼働による生産性向上を可能にしています。また、AIによる病害虫の早期発見システムも、農薬使用量の削減と持続可能な農業の実現に貢献しています。

教育分野での学習支援とパーソナライズ

教育業界では、AI技術を活用した個別最適化学習システムが学習効果の向上に大きな成果を上げています。ベネッセコーポレーションでは、学習者の理解度や学習パターンをAIが分析し、一人ひとりに最適化された学習プログラムを提供する「Challenge English」を展開しています。AIが学習者の弱点を特定し、効果的な学習順序を提案することで、学習効率の大幅な向上を実現しています。

大学教育では、AIを活用した自動採点システムや学習分析システムが導入され、教員の負担軽減と学生へのフィードバック向上を同時に達成しています。オンライン学習プラットフォームでは、学習者の行動データから離脱リスクを予測し、適切なタイミングでサポートを提供する仕組みも構築されています。

建設業での点検自動化と安全管理

建設業界におけるAI活用事例では、インフラ点検の自動化と現場安全管理の向上が重要な成果を上げています。大成建設では、ドローンとAI画像解析技術を組み合わせた橋梁点検システムを導入し、従来の人力による点検作業を大幅に効率化しました。AIが高解像度画像からひび割れや劣化箇所を自動検出し、点検精度の向上と作業時間の短縮を実現しています。

現場安全管理では、AIカメラシステムが作業員の安全装備着用状況や危険行動をリアルタイムで監視し、事故の未然防止に貢献しています。清水建設の「SHIMZ AI」では、建設現場の映像をAIが解析し、ヘルメット未着用や立入禁止区域への侵入を検知して即座にアラートを発信する仕組みを構築しています。

物流業での配送最適化と在庫管理

物流業界では、AI技術を活用した配送ルート最適化と在庫管理システムが効率化の核心となっています。ヤマト運輸では、配送データと交通情報をAIが分析し、最適な配送ルートを動的に計算するシステムを導入しました。天候や交通状況の変化に応じてリアルタイムでルートを調整することで、配送時間の短縮と燃料コストの削減を実現しています。

在庫管理においては、需要予測AIが過去の出荷データ、季節変動、市場トレンドなどを総合的に分析し、適正在庫量を算出します。日本通運では、AIによる需要予測システムにより在庫回転率を向上させ、倉庫スペースの有効活用と物流コストの最適化を達成しています。また、自動倉庫システムとAIを組み合わせることで、ピッキング作業の自動化と作業精度の向上も実現しています。

注目すべきAI活用の革新的事例

従来のAI活用事例を超越した、次世代の革新的な取り組みが各業界で始まっています。これらの先進的なAI活用事例は、単なる効率化にとどまらず、新たなビジネスモデルの創出や産業構造の変革を推進しています。ここでは、特に注目すべき3つの革新的なAI活用パターンについて詳しく解説します。

生成AIを活用した新規事業開発

生成AIの登場により、従来では考えられなかった新規事業の創出が可能になっています。テキスト、画像、音楽、動画などのコンテンツを自動生成する技術を活用し、全く新しい価値提案を行う企業が急速に増加しています。

- パーソナライズドコンテンツ生成サービス:個人の好みや用途に合わせた文章、デザイン、音楽を自動生成するプラットフォームが登場

- AI支援による創作活動支援:小説家、デザイナー、音楽家などのクリエイターと協働し、新しい創作体験を提供

- 教育コンテンツの自動生成:学習者のレベルや進度に応じた問題集や解説資料を動的に生成

- 企業向けカスタマイズドソリューション:業界特化型の文書テンプレートやマーケティング素材を自動生成

これらの事業モデルでは、AIの創造性と人間の発想力を組み合わせることで、従来のコンテンツ制作プロセスを根本的に変革しています。特に注目すべきは、AIが単なるツールではなく、共創パートナーとしての役割を果たしている点です。

AIロボットによる自動化サービス

物理的な作業を伴うAIロボットの活用が、様々な業界で革新的なサービスモデルを生み出しています。従来の産業用ロボットとは異なり、AI技術により高度な判断能力と柔軟性を備えたロボットが、複雑で変化の多い環境でも安定した作業を実現しています。

代表的な革新事例として、以下のようなサービスが展開されています:

- 清掃・メンテナンス自動化:オフィスビルや商業施設での自律清掃ロボットサービス

- 配送・運搬の完全自動化:倉庫内作業から最終配送まで一貫したロボット運用システム

- 介護・医療支援ロボット:患者の状態を監視し、適切なケアを提供する自律型支援システム

- 農業用自動化ロボット:作物の生育状況を判断し、最適なタイミングでの収穫や管理を実施

これらのAIロボットサービスは、人手不足の解決だけでなく、24時間稼働による生産性向上や、危険作業からの人間の解放といった社会的価値も創出しています。また、ロボット・アズ・ア・サービス(RaaS)モデルにより、初期投資を抑えた導入が可能になっている点も革新的です。

IoTとAIの融合による次世代サービス

IoT(Internet of Things)とAIの融合により、従来では実現できなかった高度な次世代サービスが続々と登場しています。センサーから収集される大量のリアルタイムデータをAIが解析することで、予測的で自動的な価値提供が可能になっています。

特に注目される革新的なサービス事例には以下があります:

| サービス分野 | IoT+AI活用内容 | 革新的価値 |

|---|---|---|

| スマートシティ | 交通量、気象、人流データの統合解析 | 都市全体の最適化と予測型都市運営 |

| 予知保全サービス | 機械の振動、温度、音響データの継続監視 | 故障予測による計画的メンテナンス |

| パーソナルヘルス | ウェアラブルデバイスからの生体データ分析 | 個人最適化された健康管理とリスク予測 |

| エネルギー最適化 | 電力使用量と環境データの統合管理 | 需給バランスの自動調整と省エネ最大化 |

これらのサービスでは、リアルタイム性、予測精度、自動最適化の3つの要素が組み合わされることで、従来のサービスレベルを大幅に向上させています。また、複数のIoTシステムが連携することで、単一システムでは実現できない包括的なソリューションの提供も可能になっています。

これらの革新的AI活用事例は、テクノロジーの進歩だけでなく、新しい社会インフラの構築や生活様式の変革をもたらしており、今後のAI活用の方向性を示す重要な指標となっています。

AI導入を成功させるための重要ポイント

AI活用事例を参考にしながら自社にAIを導入する際には、単に先進技術を取り入れるだけでは十分な効果を得ることはできません。多くの企業が抱える課題を解決し、真の価値を創出するためには、戦略的なアプローチと綿密な準備が不可欠です。成功している企業の事例を分析すると、いくつかの共通する重要なポイントが浮かび上がってきます。

導入目的の明確化と効果測定

AI導入を成功させる最初の重要なステップは、導入目的を具体的かつ明確に定義することです。「業務効率化」や「コスト削減」といった漠然とした目標ではなく、「顧客対応時間を30%短縮」「不良品検知率を95%以上に向上」など、定量的な目標設定が重要となります。

効果測定においては、AI導入前の現状値をベースラインとして正確に把握し、導入後の変化を継続的に追跡できる仕組みを構築する必要があります。測定指標は以下のような観点から設定します:

- 作業時間の短縮率

- 精度向上率

- コスト削減額

- 顧客満足度の変化

- 従業員の生産性向上

また、短期的な効果だけでなく、中長期的な影響も考慮した評価基準を設けることで、AI投資の真の価値を正しく評価できるようになります。

適切なAI技術の選定方法

AI技術の選定は、解決したい課題の性質とデータの特性に基づいて行う必要があります。画像認識、自然言語処理、予測分析など、それぞれのAI技術には得意分野と限界があります。

技術選定の際に考慮すべき要素は多岐にわたります。まず、自社の課題がどのカテゴリーに属するかを分析し、最適なアプローチを検討します:

- パターン認識系の課題:画像分類、異常検知、音声認識など

- 予測・分析系の課題:需要予測、リスク分析、推薦システムなど

- 自動化系の課題:文書作成、チャットボット、プロセス最適化など

さらに、技術の成熟度、導入コスト、メンテナンス性、スケーラビリティなども総合的に評価し、自社の技術力や予算に見合った現実的な選択を行うことが重要です。

データ収集と前処理の重要性

AIの性能は投入するデータの質と量に大きく依存するため、データ収集と前処理は AI導入プロジェクトの成否を左右する最も重要な要素の一つです。多くの企業がAI導入で躓く原因も、この段階での準備不足にあることが少なくありません。

効果的なデータ収集戦略を立てるためには、以下のポイントを押さえる必要があります:

- データの質の確保:正確性、完全性、一貫性の維持

- 適切なデータ量の確保:学習に必要な最小限のサンプル数の把握

- データの多様性:偏りのない代表的なサンプルの収集

- ラベリング作業の品質管理:教師あり学習における正解データの精度向上

前処理段階では、欠損値の処理、異常値の除去、データの正規化、特徴量エンジニアリングなど、技術的な専門知識を要する作業が発生します。この工程を適切に実行することで、AIモデルの精度向上と安定性の確保が可能となります。

AI人材の確保と育成

AI導入の成功には、技術的な知見を持つ専門人材の確保が不可欠です。しかし、現在の市場ではAI人材の需要が供給を大幅に上回っており、多くの企業が人材不足という課題に直面しています。

この課題に対処するためには、複数のアプローチを組み合わせた人材戦略が必要です:

| アプローチ | 特徴 | 適用場面 |

|---|---|---|

| 外部採用 | 即戦力の獲得 | 短期間での立ち上げが必要な場合 |

| 内部育成 | 自社業務への理解が深い | 中長期的な取り組みが可能な場合 |

| 外部パートナー活用 | 専門性の高い支援 | 特定プロジェクトでの技術支援が必要な場合 |

内部育成においては、既存の従業員に対してAI・データサイエンスの基礎知識から実践的なスキルまでを段階的に習得させる研修プログラムの構築が効果的です。

運用ルールとガイドライン策定

AI活用事例を見ると、技術導入だけでなく、適切な運用体制とガバナンスの確立が継続的な成功の鍵となっています。AIシステムは従来のITシステムとは異なる特性を持つため、専用の運用ルールとガイドラインの策定が必要です。

包括的なガイドラインには以下の要素を含める必要があります:

- AI利用の範囲と制限:どの業務にAIを適用し、どの業務には人間の判断を必要とするかの明確化

- データ管理ポリシー:個人情報保護、データセキュリティ、データ品質管理の基準

- モデル管理とバージョン管理:AIモデルの更新、性能監視、品質保証のプロセス

- 責任と権限の明確化:AI判断の最終責任者、エスカレーションフロー、意思決定プロセス

- 倫理的配慮:公平性の確保、偏見の排除、透明性の維持に関する方針

これらのルールは一度策定して終わりではなく、技術の進歩や社会情勢の変化に応じて定期的に見直し、アップデートしていく必要があります。また、全社員がガイドラインを理解し、適切に実践できるよう、継続的な教育と啓発活動も重要な要素となります。

AI活用時の注意点とリスク管理

AI活用事例が企業の様々な分野で増加する中、その導入と運用にはさまざまなリスクが存在します。AIを効果的に活用するためには、これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。技術的な課題から経済的な負担まで、多角的なリスク管理体制を構築することで、AIの恩恵を最大化しながら潜在的な問題を最小限に抑えることができます。

情報セキュリティ対策

AI活用において最も重要な課題の一つが情報セキュリティです。AIシステムは大量の企業データを処理するため、データ漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。

まず、データの暗号化は必須の対策となります。学習用データから推論結果まで、AIが扱うすべてのデータを暗号化し、アクセス権限を厳格に管理する必要があります。また、クラウド上でAIサービスを利用する場合は、データの保存場所や処理プロセスの透明性を確保することが重要です。

さらに、AIモデル自体への攻撃にも注意が必要です。敵対的攻撃(Adversarial Attack)により、AIシステムが意図的に誤った判断を下すよう操作される可能性があります。このため、以下の対策が推奨されます:

- 定期的なセキュリティ監査の実施

- アクセスログの詳細な記録と監視

- 多層防御システムの構築

- 従業員へのセキュリティ教育の徹底

- インシデント対応計画の策定

AIの判断ミス(ハルシネーション)への対処

生成AIを中心とした最新のAI技術では、ハルシネーション(幻覚)と呼ばれる現象が大きな課題となっています。これは、AIが存在しない情報や不正確な内容を、あたかも事実であるかのように生成してしまう現象です。

ハルシネーションのリスクは特にビジネス現場において深刻な問題を引き起こす可能性があります。顧客対応での誤った情報提供、重要な意思決定における判断ミス、法的な問題を含む文書作成など、その影響は多岐にわたります。

効果的な対処法として、以下のアプローチが重要です:

- 人間による検証体制の構築:AIの出力結果を必ず人間がチェックし、承認するワークフローを設計する

- 信頼度スコアの活用:AIが自身の回答に対する確信度を示す機能を活用し、低信頼度の出力には特に注意を払う

- 参照可能な情報源の限定:AIが参照できるデータソースを信頼性の高い情報に限定し、定期的に更新する

- 段階的な導入:重要度の低い業務から段階的にAIを導入し、精度を検証しながら適用範囲を拡大する

また、継続的な学習とモデルの改善を通じて、ハルシネーションの発生頻度を減らすことも可能です。フィードバックループを構築し、誤った出力を修正データとして活用することで、AIの精度向上を図ることができます。

導入コストと運用コストの管理

AI活用事例を成功させるためには、経済的な側面でのリスク管理も欠かせません。AIシステムの導入には初期投資だけでなく、継続的な運用コストが発生するため、長期的な視点での予算管理が重要となります。

導入コストには以下の要素が含まれます:

| コスト項目 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| ハードウェア・インフラ | GPU、サーバー、ストレージ等の設備投資 | 性能要件に応じて大きく変動 |

| ソフトウェア・ライセンス | AIプラットフォーム、開発ツールの利用料 | 利用規模に応じた従量課金が一般的 |

| 人材確保・教育 | AI専門人材の採用、既存社員の研修 | 継続的な投資が必要 |

| データ整備 | 学習データの収集、クリーニング、アノテーション | 品質によって成果が大きく左右される |

運用コストの管理においては、隠れたコストに特に注意が必要です。AIモデルの再学習、パフォーマンスの監視、セキュリティ対策の更新など、継続的に発生する費用を事前に見積もることが重要です。

コスト管理を効率化するための戦略として、以下が推奨されます:

- ROI(投資収益率)の定期的な測定と評価

- クラウドサービスの活用による初期投資の削減

- 段階的な機能追加によるリスク分散

- オープンソースツールの積極的な活用

- 他社との協業やパートナーシップの検討

適切な予算管理を行うことで、AI活用事例の継続的な成長と改善を実現し、長期的な競争優位性を構築することが可能になります。

今後のAI活用の展望と可能性

AI技術の急速な発展により、今後のAI活用事例はより多様化し、社会全体に大きな変革をもたらすことが予想されています。現在のAI活用事例を踏まえつつ、将来に向けた展望を探ることで、企業や個人が取るべき戦略を明確にできるでしょう。

汎用人工知能(AGI)への進化と産業変革

現在のAI活用事例の多くは特定のタスクに特化した狭義のAIですが、将来的には汎用人工知能(AGI)の実現により、複数の領域を横断した高度な判断と実行が可能になります。これにより、現在は人間が行っている創造性を要する業務や複雑な意思決定プロセスもAIが支援できるようになり、産業構造そのものが変革される可能性があります。

AGIの実現は、AI活用事例を単なる業務効率化から価値創造へと押し上げ、新たなビジネスモデルや産業の創出につながることが期待されています。製造業、サービス業、クリエイティブ産業など、あらゆる分野でのイノベーションが加速するでしょう。

量子コンピューティングとAIの融合

量子コンピューティング技術の成熟により、従来のAI活用事例では処理困難だった大規模で複雑な問題の解決が可能になります。量子機械学習アルゴリズムの発達により、薬剤開発、気候変動予測、金融リスク分析などの分野で、従来の何倍もの精度と速度での処理が実現するでしょう。

特に最適化問題や暗号解読、分子シミュレーションといった領域では、量子AIによる革新的な活用事例が生まれる可能性が高く、これらの技術進歩は社会基盤そのものを変革する力を持っています。

エッジAIと分散処理の普及

5G・6G通信技術の発展とともに、エッジAIによる分散処理が一般化することで、リアルタイムでの高度なAI処理が身近な環境で実現されます。これにより、スマートシティ、自動運転車両、IoTデバイスなどでのAI活用事例がより実用的かつ効果的になります。

エッジAIの普及は、プライバシー保護とパフォーマンス向上を両立させ、個人から企業まであらゆるレベルでのAI活用を促進するでしょう。センサーデータの即座の解析、リアルタイム意思決定支援、個人最適化サービスなどが日常的に活用される社会が実現されます。

人間とAIの協働モデルの進化

将来のAI活用事例では、AIが人間の仕事を単純に置き換えるのではなく、人間の創造性や直感力とAIの分析力や処理速度が融合した新しい働き方が主流になることが予想されます。ヒューマン・イン・ザ・ループ(Human-in-the-loop)型のシステムが発達し、人間とAIが相互に補完し合う協働関係が構築されるでしょう。

この協働モデルにより、医療診断、法的判断、教育指導、研究開発など、高度な専門性と人間的判断が求められる分野でのAI活用が大幅に進展します。AIが提供する洞察と人間の経験や価値観が組み合わされることで、より質の高いサービスと意思決定が実現されます。

持続可能社会実現への貢献

環境問題や社会課題の解決に向けて、AIの活用事例はより社会的価値の高い領域へと展開されています。カーボンニュートラル実現のためのエネルギー最適化、循環経済構築のための資源管理、生物多様性保護のための生態系監視など、持続可能な社会実現に向けたAI活用が加速するでしょう。

気候変動対策、食料安全保障、水資源管理、廃棄物削減などの地球規模の課題に対して、AIによる予測・最適化・自動化技術が重要な役割を果たすことが期待されています。これらの活用事例は、経済価値と社会価値を同時に創出する新しいビジネスモデルの基盤となるでしょう。