この記事では、機械学習に欠かせない「特徴量」について、基礎概念から構造化・非構造化データでの扱い方、設計プロセスや自動化手法までを解説。特徴量エンジニアリングの重要性と実践的な考え方を学び、AI活用で精度向上や課題解決につなげる知識を得られます。

目次

特徴量とは何か

機械学習における特徴量の定義

特徴量とは、機械学習モデルがデータからパターンを学習するために利用する「入力データの説明要素」を指します。簡単に言えば、「データの中で予測に影響を与える情報の断片」です。たとえば、不動産価格を予測するモデルにおいては、「立地」「築年数」「面積」などが特徴量になります。

特徴量は、モデルが現実世界の複雑な現象を数値的に理解しやすくするための橋渡し的な役割を果たします。このため、どのような特徴量を抽出し、どの形式で表現するかがモデルの性能に直結します。

また、特徴量は数値データだけでなく、カテゴリデータ(例:性別や職業)やテキスト、画像、音声などさまざまな形式を持つことができます。これらの原データを適切に変換・表現して特徴量化する工程こそが、機械学習の重要なステップの一つです。

目的変数・説明変数との関係

特徴量は、機械学習における「説明変数」にあたります。一方、予測の対象となる変数を「目的変数」と呼びます。すなわち、モデルは特徴量(説明変数)をもとに目的変数を推定する関数を学習します。

この関係は、統計学における回帰分析の基本構造と同様であり、例えば住宅価格予測では、価格が目的変数、間取りや駅からの距離などが説明変数=特徴量に相当します。

ここで重要なのは、どの特徴量を選び、どのように数値化するかによって、モデルの予測精度や汎用性が大きく変化する点です。適切な特徴量設計が行われていなければ、いくら性能の高いアルゴリズムを使っても十分な結果を得ることは難しいでしょう。

特徴量の次元とデータ表現

特徴量は数学的には「ベクトル」として表されます。1つのデータサンプルが持つ特徴量の数を「次元」と呼び、これが多くなると「高次元データ」とも言われます。たとえば、画像データを扱う場合、各ピクセルの明度値が特徴量となるため、非常に多次元になります。

高次元データは大量の情報を保持できる一方で、計算コストの増大や「次元の呪い」と呼ばれる問題を引き起こします。そのため、次元削減や重要な特徴量の選択といった工夫が欠かせません。

また、特徴量の表現方法には、単純な数値表現のほかに、正規化・スケーリング、エンコーディングなどの手法も用いられます。これにより、機械学習モデルが異なるスケールのデータやカテゴリ情報を適切に処理できるようになります。

特徴量の次元と表現形式を最適化することは、機械学習モデルの学習効率と精度を高める上で不可欠です。

特徴量の種類とデータ形式

構造化データの特徴量例

構造化データとは、行と列の形式で整理された数値・カテゴリ情報を指します。一般的にデータベースや表計算ソフトで扱われる形式であり、機械学習モデルにそのまま入力しやすいのが特徴です。このような構造化データにおける「特徴量」は、多くのビジネスや統計分析において中核的な役割を果たします。

代表的な構造化データの特徴量には、以下のようなものがあります。

- 数値特徴量: 売上金額、顧客年齢、滞在時間、クリック数など。定量的であり、回帰や分類のどちらにも利用されます。

- カテゴリ特徴量: 商品カテゴリ、性別、地域、契約プランなど。数値に変換するため、ワンホットエンコーディングやラベルエンコーディングが用いられます。

- 日付・時系列特徴量: 日付や時間の情報から、曜日や月、経過時間、季節性などの要素を抽出したもの。特に需要予測や売上予測において重要な特徴量です。

- 集計・派生特徴量: 顧客ごとの平均購入金額や、直近30日のクリック回数といったサマリーデータも有効です。単純な元データから新たな洞察を導くための加工された特徴量と言えます。

これらの特徴量を適切に選択し、スケーリングや正規化を行うことで、モデルの学習性能を最大化することが可能になります。構造化データでは、特徴量設計の工夫によって予測精度が大きく変わるため、ドメイン知識と統計的理解の両方が求められます。

非構造化データ(画像・音声・テキスト)の特徴量例

非構造化データは、明確な整列構造を持たず、そのままでは機械学習モデルに入力できないデータ形式を指します。代表的なものとして、画像・音声・テキストがあります。これらのデータから有効な特徴量を抽出することは、AIの性能を左右する重要なプロセスです。

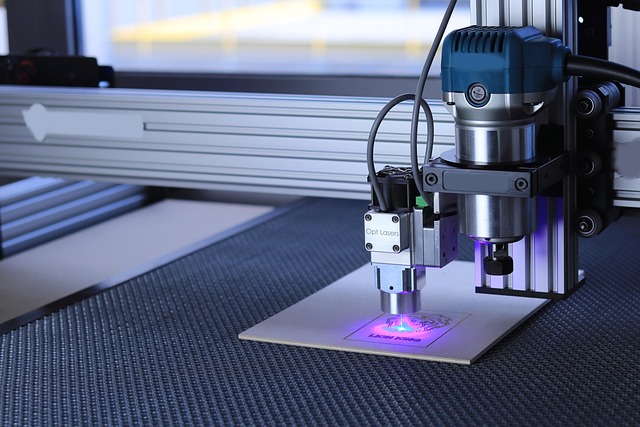

- 画像データの特徴量: ピクセル値の分布、色ヒストグラム、エッジや形状などが特徴量化されます。近年では、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)によって自動抽出される特徴量が主流であり、人物認識や異常検知に応用されています。

- 音声データの特徴量: 音の波形から得られるメル周波数ケプストラム係数(MFCC)やスペクトログラムなどが使用されます。これらは音声認識や感情分析において重要な指標です。

- テキストデータの特徴量: 単語出現頻度(Bag of Words)、TF-IDF、Word2VecやBERTのような分散表現ベクトルなど、文脈を考慮した多次元の特徴量が代表的です。これにより文章の意味を定量的に扱うことが可能になります。

非構造化データの特徴量は、その抽出工程で情報損失やノイズが生じやすいため、適切な前処理と特徴抽出手法の選定が重要です。また、AI技術の進化に伴い、ディープラーニングによる自動特徴量抽出が一般化しており、より高度なデータ理解を可能にしています。

特徴量がAI・機械学習で重要な理由

モデル性能に与える影響

AIや機械学習モデルの精度を左右する最も根本的な要素のひとつが「特徴量」です。どんなに高性能なアルゴリズムを採用しても、入力される特徴量の適切さ次第でモデルの成果は大きく変わります。

たとえば、売上予測モデルを構築する場合、「天候」や「キャンペーン情報」といった特徴量を組み込むことで、単純に過去の売上データのみを学習したモデルよりも予測精度が高まることがあります。

特徴量は、機械学習モデルにとって「学習すべき信号」を提供する役割を担っており、本質的なパターンを映し出す良質な特徴量を設計できているかどうかが、最終的なモデル性能に直接影響を及ぼすのです。

特徴量の質と量が学習精度を左右する理由

特徴量の「質と量」は、学習データの情報表現力に直結します。質の高い特徴量とは、目的変数を説明する上で意味のある情報を含み、かつ過剰なノイズを含まないものを指します。これに対し、質の低い特徴量や不要な特徴量が多すぎる場合、モデルは本質的なパターンを学びにくくなり、過学習や汎化性能の低下を招く可能性があります。

また、特徴量の「量」も重要です。十分な種類の特徴量がないと、モデルが学習できる情報の幅が狭まり、表現力の乏しい予測結果になります。一方、数が過剰であれば、計算コストの増大や不要な変数による複雑化が生じるため、バランスの取れた特徴量設計が求められます。

ノイズと特徴量選択の関係

特徴量設計では、ノイズ――つまり予測に不要な情報――をいかに排除するかが精度向上の鍵となります。ノイズが多いデータをそのまま学習に使用すると、モデルは誤った相関関係を学習しやすく、再現性が低下します。この問題を防ぐために行われるのが「特徴量選択」です。

特徴量選択では、統計的指標(相関係数や情報利得など)やモデルベースの手法(Lasso回帰やランダムフォレストの重要度指標など)を使って、有効な特徴量のみを抽出します。これにより、学習データのノイズを抑え、より汎用性の高いモデルを構築できるようになります。

すなわち、適切な特徴量選択は、データ品質改善とモデル性能向上の両面で欠かせないステップなのです。

特徴量エンジニアリング(特徴量設計)の基礎

特徴量生成と加工のプロセス

特徴量エンジニアリングとは、機械学習モデルの性能を高めるためにデータを加工・構築する工程を指します。その中でも「特徴量生成」と「特徴量加工」は、モデルの学習結果に大きな影響を与える中核的なプロセスです。これらの工程を適切に行うことで、元のデータからより有益な特徴を抽出し、モデルの精度を向上させることが可能になります。

まず、特徴量生成とは、生データから新しい情報を導き出すプロセスです。例えば、販売データでは「売上単価 × 販売数量」から「売上金額」という新たな特徴を生成することができます。また、日付データから「曜日」や「月」などの時間的特徴を抽出することも、代表的な特徴量生成の方法です。これにより、単純な数値やカテゴリ情報だけでは捉えられなかったデータの傾向を、モデルがより効果的に学習できるようになります。

次に、特徴量加工とは、既存のデータを機械学習モデルが扱いやすい形へ変換・整形する工程を指します。例えば、外れ値の処理、欠損値の補完、カテゴリ変数を数値化するエンコーディング処理(One-Hot EncodingやTarget Encodingなど)が挙げられます。特に、実務においては欠損値の扱い方一つでモデルの安定性が大きく変わるため、丁寧な加工が不可欠です。

さらに、特徴量の生成と加工は一度きりの作業ではなく、モデルの学習結果を踏まえて繰り返し改善していくサイクルであることも重要なポイントです。精度が思わしくない場合、特徴量そのものに問題があるケースが多く、データ変換や組み合わせ方を再検討することで、より良い成果を得ることができます。

このように、特徴量生成と加工のプロセスは、機械学習の土台を形作る極めて重要なステップです。適切な特徴量設計を行うことで、単なる学習アルゴリズムの選択よりも大きなパフォーマンス向上を期待できるため、機械学習実務者にとっての鍵となるスキルといえるでしょう。

ディープラーニングと特徴量の関係

自動特徴抽出の仕組み

ディープラーニングにおける大きな革新の一つが、「自動特徴抽出」です。従来の機械学習では、人がデータの特性を理解し、適切な特徴量を設計する必要がありました。しかし、ディープラーニングモデル、特に深層ニューラルネットワークでは、データから重要なパターンを多層構造の中で自動的に学習する仕組みが備わっています。

たとえば画像認識を行う畳み込みニューラルネットワーク(CNN)では、入力された画像のピクセル情報から、初期層でエッジや輪郭を、次の層で形状やパターンを、さらに深い層で「顔」「物体」といった抽象的な概念を抽出します。このように、モデルが層を重ねるごとに抽象度の高い特徴量を自動的に学習するため、人手による特徴設計を最小限に抑えることが可能になります。

また自然言語処理(NLP)でも、単語をベクトルとして表す「Word2Vec」や、文脈を考慮した「BERT」「GPT」などのモデルが登場し、文や単語の意味的特徴量を自動で抽出する仕組みを実現しています。これにより、感情分析や文書分類などのタスクでも高精度な結果が得られるようになりました。

この自動特徴抽出の仕組みは、特徴量エンジニアリングの負担を大幅に軽減し、より複雑かつ膨大なデータを活用できる土台を築いています。一方で、抽出された特徴がモデル内部でどのように機能しているかを人が理解しにくいという課題も残されています。

手動設計との違いとメリット・デメリット

従来の特徴量設計(手動設計)とディープラーニングによる自動特徴抽出の間には、明確な違いがあります。手動設計では、ドメイン知識や統計的手法に基づき、データから有用な特徴を人間が定義するのに対し、自動特徴抽出では、モデル自身がデータから最適な特徴表現を学習します。

それぞれのアプローチには以下のようなメリットとデメリットがあります。

| 比較項目 | 手動設計 | 自動特徴抽出(ディープラーニング) |

|---|---|---|

| 特徴量作成の主体 | 人間(データサイエンティスト) | モデル(ニューラルネットワーク) |

| 必要な専門知識 | 高い(統計やドメイン知識) | 比較的低い(モデル設計に依存) |

| 計算コスト | 低〜中 | 高(大規模データと計算資源が必要) |

| 特徴の解釈性 | 高い | 低い(ブラックボックス化しやすい) |

| 汎用性 | 限定的(データ特性ごとに再設計が必要) | 高い(転移学習に応用可能) |

手動設計は、特徴量の意味を明確に理解しやすく、結果の解釈性が高い一方で、大規模データや複雑なデータ構造に適用するには限界があります。一方、自動特徴抽出はより高い表現力を持つモデルを構築できる反面、計算資源やモデル解釈の難しさといった課題が存在します。

したがって、実務的には「手動設計+自動抽出のハイブリッド」アプローチが効果的なケースも多く、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)領域では、データ理解とディープラーニング技術を融合させた設計が今後ますます重要になると考えられます。

自動特徴量エンジニアリングの最新動向

AutoMLやAI自動化ツールの活用

従来の特徴量エンジニアリングは、データサイエンティストの経験やドメイン知識に大きく依存していました。しかし、近年ではAutoML(Automated Machine Learning)やAI自動化ツールの発展により、このプロセスの多くが自動化されています。特に、特徴量の生成、選択、スケーリングなどを自動で行う機能は、効率化と精度向上の両面で注目を集めています。

Google Cloud AutoML や DataRobot、H2O.ai などの代表的なツールは、データセットを入力するだけで最適な特徴量を自動的に探索し、モデルの性能を比較・改善することが可能です。これにより、特徴量設計フェーズにかかる時間が大幅に削減され、より多くの試行錯誤を迅速に実施できるようになりました。さらに、これらのツールでは特徴量の重要度を可視化する機能も備えており、モデル解釈性の向上にも寄与しています。

特に注目されるのは、「特徴量自動生成(feature synthesis)」のアルゴリズムを用いたアプローチです。例えば、Featuretools に代表される自動特徴量生成ライブラリは、テーブル間の関係性を解析し、新たな特徴量を論理的に組み合わせて生成します。これにより、従来人手では見落とされがちだった特徴量のパターンを網羅的に探索できるようになりました。

一方で、自動化には課題も存在します。AutoMLツールによって生成された特徴量がブラックボックス化しやすく、ドメイン知識に基づく判断が欠如する場合があります。したがって、完全自動化ではなく、「AI支援型の特徴量エンジニアリング」として、人間の専門知識と自動化技術を組み合わせる運用が理想的です。

今後は、AutoMLと生成AIの融合により、単なる特徴量生成を超えて「目的に応じて最適構造を提案するAI」が登場する可能性もあります。自動特徴量エンジニアリングは、データ分析や機械学習の生産性を飛躍的に高める重要技術として、今後ますます発展していくでしょう。

特徴量設計の実践事例

需要予測や売上予測モデルでの特徴量例

需要予測や売上予測モデルでは、ビジネスの成果を左右する重要な要素として「特徴量設計」が活用されています。機械学習モデルにおいては、どのような視点でデータを特徴化するかによって、予測精度が大きく変化します。ここでは、特に小売業や製造業などで一般的に用いられている特徴量の実例を紹介します。

まず代表的なのは、時系列ベースの特徴量です。過去の販売実績データから「前週・前月・前年同月比の売上」「曜日や祝日の影響」「月初・月末などカレンダー要因」などを抽出することで、季節性やトレンド、周期的な変動を表現できます。これらの特徴量は、需要の変動パターンをモデルに学習させる上で欠かせません。

次に、外部要因に関する特徴量も有効です。天候、気温、イベント情報、競合の価格変動、広告出稿状況など、売上に影響しやすい要素を取り入れることで、単なる過去傾向分析にとどまらない精度の高い予測が可能になります。たとえば気温が高い日は清涼飲料の売上が伸びるように、数値化した気象データを特徴量として追加することが有効です。

また、顧客関連データを活用した属性ベースの特徴量も重要です。顧客の購買履歴や会員ランク、地域属性などを特徴量として組み込むことで、「どの顧客層で需要が高まるか」をモデルが学習できます。特に、購買傾向やリピート頻度などの指標を集約した特徴量は、マーケティング施策の最適化にもつながります。

さらに、過学習を防ぐ観点からは、データ粒度や時間スパンを慎重に設計する必要があります。過去データの範囲が狭すぎると短期的なノイズに影響され、逆に広すぎるとトレンドの変化を捉えにくくなります。そのため、特徴量設計においては「データの鮮度と安定性のバランス」を意識することが重要です。

このように、需要予測や売上予測における特徴量の工夫は、企業の意思決定の精度を高める鍵となります。最適な特徴量を抽出・設計することで、予測モデルの性能だけでなく、ビジネス上の洞察力も飛躍的に向上します。

画像認識・自然言語処理での特徴量抽出事例

画像認識や自然言語処理(NLP)の分野でも、「特徴量設計」はAIモデルの性能を左右する中心的な要素です。これらのタスクではデータが非構造的であるため、特徴量をどのように抽出・表現するかが非常に重要になります。

画像認識分野では、従来の機械学習手法では「手動特徴抽出」が一般的でした。例えば、エッジ検出(SobelフィルタやCanny法)による輪郭情報、ヒストグラムによる色分布、SIFTやHOGによる形状の局所的特徴などが典型的です。これらの特徴量を組み合わせることで、画像内の構造的情報を数値化し、分類や物体検出を行っていました。

一方、ディープラーニングの登場以降は、自動特徴抽出が主流となっています。CNN(畳み込みニューラルネットワーク)は、画像の階層的特徴を自動で学習し、低レベル(エッジやテクスチャ)から高レベル(形状やオブジェクト特徴)までを段階的に抽出します。これにより、人手による特徴量設計の負担が軽減され、認識精度の向上につながりました。

自然言語処理では、テキストデータを数値化するための特徴量表現が不可欠です。代表的な手法としては、「Bag of Words(BoW)」や「TF-IDF」など、単語の出現頻度を特徴量とする方法があります。また、近年では「Word2Vec」「BERT」などの事前学習モデルにより、文脈を考慮した高次元の埋め込みベクトルを自動生成することが可能になりました。これらのベクトル表現は、感情分析や文書分類、質問応答など、様々なNLPタスクに活用されています。

さらに、特徴量抽出の工夫として、マルチモーダル特徴量設計の試みも進んでいます。例えば、画像とテキストを組み合わせた商品検索やレコメンドモデルなどでは、画像特徴とテキスト特徴を統合し、より人間の理解に近い表現を生成します。

このように、画像とテキストの両分野での特徴量設計は、AIの理解力を高める基盤技術であり、今後も新しい手法や自動化ツールの発展によりさらなる革新が期待されています。

特徴量設計における課題と今後の展望

特徴量選択自動化への期待

機械学習の性能を大きく左右するのが、どの特徴量をモデルに入力するかという「特徴量選択」です。これまでの特徴量設計では、データサイエンティストの経験と直感に基づく手作業が中心でした。しかし、データが急増し、複雑な相関関係を持つ現代のビジネス環境では、全ての特徴量を人間だけで選定・評価することは困難です。

ここで注目を集めているのが、特徴量選択の自動化です。AutoML(自動機械学習)やFeature Storeなどのツールが登場し、アルゴリズムが自動的に最適な特徴量を抽出・評価する仕組みが整いつつあります。これにより、モデルの精度向上や開発期間の短縮だけでなく、属人的な判断によるリスク低減も期待されています。

具体的なアプローチとしては、進化計算やベイズ最適化を活用した特徴量組み合わせ探索、SHAP値による特徴量重要度解析などが挙げられます。また、生成AIによる候補特徴量の提案も実用段階に入りつつあり、人間が発想できない観点から新たな特徴量を発見する試みも進んでいます。

自動化が進む一方で、欠損データや外れ値処理など、前処理工程との整合性をどう担保するかという課題も残ります。今後は、人間とAIが協働して特徴量設計を行う“ヒューマン・イン・ザ・ループ”型のアプローチが主流になると考えられます。

DX時代のデータ駆動型開発と特徴量最適化

DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代では、あらゆる業務がデータを中心に再構築されつつあります。その中で、特徴量設計は「データを価値に変える」鍵といえる存在です。従来の分析が「過去を理解する」ものであったのに対し、特徴量最適化を基盤としたデータ駆動型開発は「未来を予測し、最適化する」ことを目的としています。

たとえば、製造業ではIoTセンサーから得られる時系列データを利用して、異常検知モデルの特徴量を自動生成・最適化する取り組みが行われています。また、金融業界ではトランザクションデータや顧客行動データを組み合わせ、リスクスコアリングの特徴量をリアルタイムに最適化する仕組みが導入されています。

今後、企業が真にデータ駆動型へと進化するためには、ドメイン知識と特徴量エンジニアリング技術の融合が不可欠です。AIが提案する特徴量を人間が検証し、ビジネス的な意味づけを行うことで、より説明可能で信頼性の高いモデル構築が可能になります。

また、クラウド上での特徴量共有基盤(Feature Store)の整備や、データガバナンスとの連携もDX推進の重要な要素となります。今後の特徴量設計は、単なる技術論を超え、企業のデジタル戦略そのものを支える中核的プロセスとして位置づけられていくでしょう。