この記事では生成AIの基本概念から実践的な活用方法まで包括的に解説しています。従来のAIとの違い、テキスト・画像・動画・音声生成の各種類、GPTや拡散モデルなどの技術、ChatGPTやMidjourneyなどの代表的サービスを紹介。東京電力やりそななど国内外企業の導入事例、業務効率化の具体的手法、セキュリティリスクや著作権問題への対策も詳述し、生成AI導入を検討する方の疑問を解決します。

目次

生成系AI(ジェネレーティブAI)の基本概念と仕組み

生成系AIの定義とわかりやすい解説

生成系AI(ジェネレーティブAI)とは、既存のデータを学習して新しいコンテンツを自動的に生み出すAI技術のことです。従来のAIが「分析」や「判断」を主な目的としていたのに対し、生成系AIは「創造」を核とした革新的な技術として位置づけられています。

具体的には、大量のテキストデータを学習したAIが自然な文章を執筆したり、無数の画像データから学習して新しいイラストや写真を生成したりする能力を持ちます。これらの技術は、人間が行っていた創作活動の一部を自動化し、業務効率の向上や新たな表現の可能性を切り開いています。

生成系AIの特徴として、ユーザーが与える指示(プロンプト)に基づいて、多様で創造的なアウトプットを瞬時に提供できる点が挙げられます。この技術により、専門知識がなくても高品質なコンテンツ制作が可能になり、個人から企業まで幅広い層で活用が進んでいます。

生成系AIの技術的仕組みと特徴

生成系AIの技術的基盤は、深層学習(ディープラーニング)と大規模なニューラルネットワークにあります。これらの技術により、AIは人間の脳の神経回路を模倣した情報処理を行い、複雑なパターンを学習・再現することができます。

主要な技術的特徴は以下の通りです:

- 大規模データセットからの学習:インターネット上の膨大なテキスト、画像、音声データを活用して知識を蓄積

- 確率的生成モデル:学習したパターンに基づいて、最も適切な次の要素を確率的に予測・生成

- トランスフォーマーアーキテクチャ:文脈理解と長期記憶を可能にする革新的な技術構造

- 注意機構(Attention Mechanism):入力データの重要な部分に焦点を当てる高度な情報処理技術

これらの技術要素が組み合わさることで、生成系AIは単なるデータの再現ではなく、創造的で文脈に適したコンテンツを生み出すことが可能になっています。また、継続的な学習により、その精度と創造性は日々向上しています。

従来型AIとの根本的な相違点

生成系AIと従来型AIの間には、目的と機能において根本的な違いが存在します。この相違点を理解することは、生成系AI活用の可能性を正しく把握する上で重要です。

従来型AIの主な特徴と機能:

- 分析・分類型:既存データの分析、パターン認識、分類作業が中心

- 予測・判断型:過去のデータから未来を予測、意思決定支援を提供

- 限定的出力:事前に定義された選択肢から最適解を選択

- ルールベース:明確な規則に基づいた処理が基本

一方、生成系AIの革新的特徴:

- 創造・生成型:新しいコンテンツを一から生み出す創造的能力

- 多様性重視:同じ入力に対しても異なる創造的アウトプットを提供

- 無限の可能性:事前定義に縛られない柔軟で多様な表現が可能

- 文脈理解:複雑な文脈や意図を理解した高度なコミュニケーション能力

この違いにより、生成系AIは従来のAIでは不可能だった領域、特にクリエイティブな分野や複雑なコミュニケーションが必要な業務において革新的な価値を提供しています。

生成系AIが注目を集める背景と理由

生成系AIが急速に注目を集めている背景には、技術の成熟度向上と社会的ニーズの合致があります。2020年代に入り、複数の要因が重なったことで生成系AIの実用性が飛躍的に向上しました。

注目される主要な理由として、まず技術的ブレイクスルーが挙げられます。トランスフォーマー技術の確立と計算資源の大幅な向上により、従来では不可能だった大規模モデルの訓練が実現可能になりました。これにより、人間レベルの自然な文章生成や高品質な画像創出が可能となっています。

ビジネス面での注目要因:

- 生産性革命:コンテンツ制作時間の大幅短縮と品質向上の同時実現

- コスト削減効果:人的リソースに依存していた作業の自動化による経費削減

- 創造性の民主化:専門技能がなくても高品質なクリエイティブ作業が可能

- 個人化対応:大量のパーソナライズドコンテンツ生成による顧客体験向上

さらに、新型コロナウイルスの影響によるデジタル化加速や、労働人口減少による業務効率化への切迫したニーズも、生成系AI導入を後押ししています。これらの社会的背景と技術の進歩が相まって、生成系AIは現代ビジネスにおける重要な戦略ツールとして位置づけられるようになっています。

生成系AIの分類と機能別解説

生成系AIは、その出力形式や処理対象によって複数のカテゴリーに分類されます。現在実用化されている主要な機能として、テキスト生成、画像生成、映像制作、音声合成、3Dモデリングの5つの分野があり、それぞれ異なる技術基盤と特徴を持っています。これらの機能を理解することで、ビジネスや創作活動における最適な活用方法を選択できるようになります。

文章・テキスト自動生成機能

文章・テキスト自動生成機能は、生成系AIの中でも最も広く普及している分野です。この機能は、大規模言語モデル(LLM)を基盤として、人間が入力したプロンプトに基づいて自然な文章を生成します。

主な特徴として、文書作成、要約、翻訳、質問応答、コード生成など多様なタスクに対応できる点が挙げられます。ビジネス文書の作成から創作活動まで、幅広い用途で活用されており、以下のような具体的な機能を提供します:

- 長文コンテンツの自動生成と構成提案

- 専門的な技術文書や報告書の作成支援

- マーケティング用キャッチコピーやセールス文章の生成

- 多言語間での高精度な翻訳処理

- プログラミングコードの自動生成とデバッグ支援

ただし、生成された情報の事実確認や、機密情報の入力には十分な注意が必要となります。また、創作性を要求される分野では人間の監修と組み合わせることで、より高品質な成果物を得ることができます。

画像・イラスト自動作成機能

画像・イラスト自動作成機能は、テキストプロンプトから静止画像を生成する技術です。拡散モデルやGANモデルなどの深層学習技術を基盤として、写実的な写真からアニメ調のイラストまで、多様なスタイルの画像を作成できます。

この機能の革新的な側面は、従来のグラフィックデザインスキルを持たないユーザーでも、言語による指示だけで高品質な視覚コンテンツを作成できることです。具体的な活用範囲は以下の通りです:

- Webサイトやブログ用のオリジナル画像素材生成

- 商品パッケージデザインのコンセプトアート作成

- SNS投稿用のビジュアルコンテンツ制作

- プレゼンテーション資料の挿絵やアイコン生成

- ゲームや映像作品のキャラクターデザイン支援

特に注目すべきは、従来数時間から数日かかっていた画像制作作業が、数分から数十分で完了する効率性です。ただし、著作権や肖像権に関する配慮が必要であり、商用利用の際には各サービスの利用規約を確認することが重要です。

映像・動画自動制作機能

映像・動画自動制作機能は、生成系AI分野の中でも比較的新しい技術領域です。テキストプロンプトや静止画像から短時間の動画クリップを生成したり、既存の映像素材を編集・加工することができます。

この技術は動画制作の民主化を推進しており、専門的な映像編集技術を持たないユーザーでも高品質な動画コンテンツを作成できるようになっています。主な機能と特徴は以下の通りです:

- 短時間の動画クリップやアニメーションの自動生成

- 既存動画の背景除去や人物の動作変更

- テキストから映像シナリオへの自動変換

- 動画内の音声と映像の同期調整

- 複数のカメラアングルを組み合わせた編集支援

特に教育コンテンツやマーケティング動画の制作において、大幅な時間とコストの削減効果を実現できます。ただし、現在の技術水準では長時間の高品質動画生成には制約があり、プロフェッショナルな映像制作では人間の編集技術との組み合わせが不可欠です。

音声・音楽自動生成機能

音声・音楽自動生成機能は、テキストから人工音声を合成したり、楽曲やサウンドエフェクトを自動生成する技術です。この分野では、自然な発話パターンの再現や、多様な楽器音の合成技術が急速に発展しています。

音声合成技術では、特定の人物の声質を学習して自然な発話を生成することが可能になり、音楽生成では指定したジャンルや楽器構成に基づいて完全にオリジナルの楽曲を作成できます。具体的な活用例は以下の通りです:

- 多言語対応のナレーション音声自動生成

- ポッドキャストや動画コンテンツ用の背景音楽制作

- ゲームやアプリケーション用効果音の作成

- 視覚障害者向けのテキスト読み上げサービス

- 企業の電話応答システムや音声ガイダンス

この技術により、従来は専門的な録音設備や演奏技術が必要だった音声・音楽制作が、一般ユーザーにも手軽に行えるようになりました。ただし、商用利用においては音楽の著作権や声優の肖像権に関する法的な配慮が重要となります。

3Dモデル自動構築機能

3Dモデル自動構築機能は、テキスト指示や2D画像から立体的な3Dオブジェクトを生成する最先端の技術です。従来の3DCG制作では高度な専門技術と長時間の作業が必要でしたが、生成系AIの導入により、この分野も大きく変革されています。

この技術は建築、ゲーム開発、製品設計、教育など多岐にわたる分野での応用が期待されており、以下のような革新的な機能を提供します:

- テキスト記述からの建築物や室内空間の3Dモデル生成

- 商品写真から立体的な3D製品モデルの自動作成

- ゲーム用キャラクターや環境オブジェクトの迅速な制作

- 医療や教育分野での解剖学的モデルや教材の作成

- バーチャルリアリティ空間用コンテンツの効率的な開発

特に注目すべきは、従来数週間かかっていた3Dモデリング作業が数時間に短縮される生産性向上効果です。また、専門的な3DCGソフトウェアの操作技術を習得していないユーザーでも、直感的な指示で高品質な3Dコンテンツを作成できる点が革新的です。

ただし、現在の技術水準では生成される3Dモデルの精度や詳細度に限界があり、プロフェッショナルな用途では後処理や手動調整が必要な場合があります。今後の技術発展により、さらに高精度で実用的な3Dモデル生成が可能になることが期待されています。

生成系AIの核となる技術モデル解説

生成系AIの驚異的な性能を支える背景には、複数の革新的な技術モデルが存在します。これらのモデルはそれぞれ異なる原理と特性を持ち、テキスト生成、画像作成、音声合成など多様な分野で活用されています。現在主流となっている4つの主要技術モデルについて、その仕組みと特徴を詳しく解説します。

GPTモデルの概要

GPT(Generative Pre-trained Transformer)モデルは、現在最も注目されている生成系AI技術の一つです。このモデルはTransformer アーキテクチャを基盤とし、大量のテキストデータから言語パターンを学習して、人間のような自然な文章を生成します。

GPTモデルの特徴は、事前学習(Pre-training)と微調整(Fine-tuning)の二段階プロセスにあります。まず、インターネット上の膨大なテキストデータを使用して言語の基本的な構造や文脈を理解させます。その後、特定のタスクに応じた微調整を行うことで、質問応答、文章要約、創作など多様な用途に対応可能となります。

技術的には、注意機構(Attention Mechanism)を活用することで、文章内の重要な単語や文脈の関係性を効率的に捉えることができます。これにより、長い文章でも一貫性を保ちながら、文脈に適した内容を生成できるのです。

VAEモデルの仕組み

VAE(Variational Autoencoder)モデルは、生成系AIにおいて重要な役割を果たす確率的生成モデルです。このモデルはエンコーダーとデコーダーの組み合わせにより、データの本質的な特徴を効率的に学習し、新しいデータを生成します。

VAEの動作原理は、まずエンコーダーが入力データを低次元の潜在空間(Latent Space)に圧縮し、その後デコーダーがこの潜在表現から元のデータを復元するプロセスです。重要なのは、潜在空間が確率分布として表現される点で、これにより既存のデータに似た新しいサンプルを生成できます。

VAEモデルの利点は、生成されるデータの多様性と品質のバランスが優れている点です。画像生成、音声合成、自然言語処理など幅広い分野で活用されており、特に画像の特徴抽出や異常検知においても高い性能を発揮します。

GANモデルの特徴

GAN(Generative Adversarial Network)モデルは、生成系AIの分野で革命的な進歩をもたらした技術です。このモデルの最大の特徴は、生成器(Generator)と判別器(Discriminator)の敵対的学習により、非常に高品質なデータを生成できる点にあります。

GANの学習プロセスは、二つのニューラルネットワークが互いに競い合うゲーム理論的アプローチです。生成器は偽のデータを作成して判別器を騙そうとし、判別器は本物と偽物を正確に区別しようとします。この競争により、最終的に生成器は極めて本物に近いデータを生成できるようになります。

GANモデルは特に画像生成分野で顕著な成果を上げており、写実的な人物画像、アート作品、建築デザインなどの生成に活用されています。ただし、学習の安定性や収束性に課題があり、適切なハイパーパラメータの調整が重要となります。

拡散モデルの原理

拡散モデル(Diffusion Model)は、近年急速に注目を集めている生成系AI技術です。このモデルはノイズ除去プロセスを逆転させることで、高品質なデータを段階的に生成する革新的なアプローチを採用しています。

拡散モデルの動作原理は、まず訓練データに段階的にノイズを加えていく前進プロセスを定義し、その後このプロセスを逆転させてノイズから元のデータを復元する逆拡散プロセスを学習させます。生成時には、純粋なノイズから開始して、学習した逆拡散プロセスを適用することで、徐々にクリアなデータを生成します。

この技術の優位性は、生成品質の高さと学習の安定性にあります。GANモデルと比較して訓練が安定しており、より多様で高解像度な画像を生成できます。Stable DiffusionやDALL-E 2などの先進的なサービスでも拡散モデルが採用されており、現在の生成系AI技術の中核を担っています。

主要な生成系AIサービスとツール紹介

現在、市場には多種多様な生成系AIサービスが登場しており、それぞれが独自の特徴と強みを持っています。テキスト生成から画像作成、デザイン支援まで、幅広い用途に対応したサービスが展開されており、ビジネスシーンでの活用も急速に拡大しています。ここでは、代表的な生成系AIサービスとツールについて、その機能と特徴を詳しく解説します。

ChatGPTの機能と特徴

ChatGPTは、OpenAI社が開発した対話型の生成系AIサービスとして、最も広く知られているサービスの一つです。GPTモデルをベースとしており、自然な対話形式でユーザーとやり取りを行いながら、高品質な文章生成を実現します。

主な特徴として、複雑な質問に対する論理的な回答生成能力が挙げられます。ビジネス文書の作成、プログラミングコードの生成、創作活動のサポートなど、幅広い用途に対応可能です。また、文脈を理解して継続的な対話を維持する能力に優れており、段階的に詳細な情報を引き出すことができます。

- 自然言語処理による高精度な文章生成

- 多言語対応による国際的な利用可能性

- プラグイン機能による機能拡張

- APIを通じた外部システムとの連携

Geminiの活用方法

GoogleのGeminiは、同社の最新の言語モデルを活用した生成系AIサービスです。Googleの豊富な知識ベースと検索技術を背景に、最新情報へのアクセス能力が特に優れています。

Geminiの大きな強みは、リアルタイムの情報検索と組み合わせた回答生成能力です。最新のニュースや動向を踏まえた分析や、事実確認を重視した情報提供が可能で、ビジネスの意思決定支援や市場分析において高い価値を提供します。また、Googleの各種サービスとの連携により、Gmail、Google Docs、Google Sheetsなどとシームレスに統合して利用できます。

Claudeの実用性

Anthropic社が開発したClaudeは、安全性と倫理性を重視した設計が特徴的な生成系AIサービスです。Constitutional AIと呼ばれる技術により、有害な出力を抑制し、より信頼性の高い回答を提供することを目指しています。

特に長文の処理能力に優れており、大量の文書を一度に読み込んで要約や分析を行うことが可能です。法務文書の確認、学術論文の分析、複雑なビジネス資料の整理など、専門性の高い業務での活用に適しています。また、推論能力が高く、段階的な思考プロセスを示しながら複雑な問題を解決する能力に長けています。

Microsoft Copilotの利便性

Microsoft Copilotは、同社のOffice製品群に統合された生成系AI機能です。Word、Excel、PowerPoint、Outlookなど、日常的に使用されるビジネスツールに直接組み込まれているため、既存のワークフローを大きく変更することなくAI機能を活用できます。

Copilotの最大の利便性は、ユーザーが慣れ親しんだインターフェース内で生成系AI機能を利用できることです。Excelでのデータ分析、PowerPointでのプレゼンテーション作成、Wordでの文書校正など、各アプリケーションの文脈に応じた支援を提供します。また、Microsoft 365エコシステム内でのデータ連携により、組織内の情報を効率的に活用した業務支援が可能です。

Adobe Fireflyのクリエイティブ機能

Adobe Fireflyは、デザイン・クリエイティブ分野に特化した生成系AIサービスです。商用利用を前提とした安全な画像生成が最大の特徴で、著作権問題を回避しながら高品質なビジュアルコンテンツを作成できます。

Photoshop、Illustrator、InDesignなどのAdobeクリエイティブスイートと緊密に統合されており、デザイナーの創作プロセスを大幅に効率化します。テキストから画像を生成する機能だけでなく、既存の画像の一部を自然に変更・拡張する機能も提供されており、プロフェッショナルなデザインワークにおいて強力なツールとなっています。

- 商用利用に適した安全な学習データの使用

- Creative Cloudアプリケーションとのネイティブ統合

- ブランドガイドラインに沿ったコンテンツ生成

- 高解像度での出力対応

Stable Diffusionの画像生成能力

Stable Diffusionは、オープンソースの拡散モデルベースの画像生成AIです。高度なカスタマイズ性と柔軟性が特徴で、技術者やクリエイターが独自のニーズに合わせて調整・改良を行うことが可能です。

このサービスの強みは、詳細なパラメータ調整により、特定のスタイルや要求に応じた画像生成が可能なことです。ファインチューニングにより特定のドメインに特化したモデルを構築できるため、企業のブランディングや特殊な用途に最適化された画像生成システムを構築できます。また、ローカル環境での実行が可能で、データのプライバシーとセキュリティを重視する組織にとって有効な選択肢となっています。

Midjourneyの芸術的表現力

Midjourneyは、芸術性と美的品質に特化した画像生成AIサービスです。特にイラストレーション、コンセプトアート、アーティスティックな表現において卓越した能力を発揮し、クリエイティブ業界で高い評価を得ています。

Discordを通じたインターフェースという独特なアプローチを採用しており、コミュニティ内での作品共有と相互学習が活発に行われています。プロンプトエンジニアリングの技術が発達しており、想像力豊かで詳細な指示を与えることで、驚くほど精密で美しい画像を生成できます。ゲーム業界、映画業界、広告業界などで、コンセプトアートやビジュアル開発の初期段階において重要な役割を果たしています。

Canvaのデザイン支援機能

Canvaは、デザイン初心者でも簡単にプロ品質のデザインを作成できるプラットフォームに、生成系AI機能を統合したサービスです。直感的な操作性と豊富なテンプレートにより、マーケティング担当者や中小企業でも高品質なビジュアルコンテンツを効率的に制作できます。

AI機能には、テキストから画像を生成する機能、背景除去機能、自動レイアウト調整機能などが含まれており、デザインプロセス全体を支援します。特に、ブランドカラーやフォントの一貫性を保ちながら、多様な媒体向けのコンテンツを一括生成する機能は、ブランド管理と効率性の両面で大きな価値を提供しています。ソーシャルメディア投稿、プレゼンテーション、チラシ、Webバナーなど、幅広い用途に対応したデザイン支援を実現しています。

ビジネス現場での生成系AI実践活用法

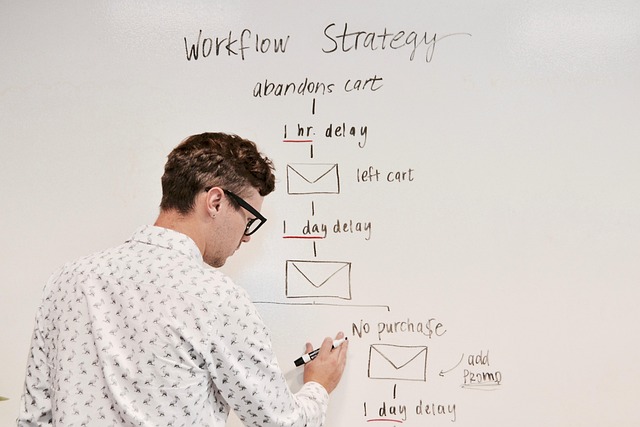

生成系AIは理論だけでなく、実際のビジネス現場で具体的な価値を生み出すツールとして急速に普及しています。多くの企業が日常業務の効率化や品質向上を目的として、生成系AIを戦略的に導入しており、従来の業務プロセスを大幅に変革させています。ここでは、実践的な活用場面を通じて、生成系AIがビジネスに与える具体的なインパクトを詳しく解説します。

社内データの効率的な抽出と分析

生成系AIは膨大な社内データから必要な情報を効率的に抽出し、分析結果を分かりやすい形で提示する能力に長けています。従来は専門的な知識を持つアナリストが数日かけて行っていた作業も、生成系AIを活用することで大幅な時間短縮が可能です。

具体的には、売上データ、顧客情報、在庫データなどを統合的に分析し、トレンドの可視化や予測レポートの自動生成が実現できます。また、自然言語による問い合わせにも対応し、「前月比で売上が最も伸びた商品カテゴリーは何か」といった質問に対して、即座に根拠となるデータとともに回答を提供します。

長文コンテンツの要約作業

ビジネス文書、研究レポート、会議資料などの長文コンテンツを効率的に要約する作業は、生成系AIの最も実用性の高い活用法の一つです。重要なポイントを見落とすことなく、簡潔で分かりやすい要約を短時間で作成できます。

生成系AIによる要約では、単純な文章短縮ではなく、文脈理解に基づいた重要度判定により、核心的な内容を維持しながら適切な長さに調整されます。また、用途に応じてエグゼクティブサマリー形式や箇条書き形式など、異なるスタイルでの要約出力も可能です。

マーケティング用キャッチコピー創出

マーケティング活動において重要な役割を果たすキャッチコピーの作成も、生成系AIが威力を発揮する分野です。商品の特徴やターゲット層の情報を入力することで、多様なバリエーションのキャッチコピーを短時間で生成できます。

生成系AIは消費者心理やマーケティング理論に基づいた表現を提案し、A/Bテスト用の複数案を同時に作成することも可能です。さらに、業界特有の専門用語や流行語も考慮した、時代に適したコピー作成により、マーケティング担当者の創造的作業をサポートします。

Webサイト素材の自動生成

Webサイト運営において必要となる様々な素材の生成は、生成系AIの得意分野です。商品説明文、ブログ記事、メタディスクリプション、FAQ回答など、多岐にわたるコンテンツを効率的に作成できます。

特にSEOを意識したコンテンツ作成では、キーワードの自然な配置や検索意図に合致した文章構成を自動で調整します。また、既存コンテンツとの重複回避や、サイト全体のトーンマナー統一も考慮した素材生成により、Webサイトの品質向上と運営効率化を同時に実現します。

プログラミングコード作成とエラー修正

ソフトウェア開発分野では、生成系AIがプログラミング作業の効率化に大きく貢献しています。要件定義や仕様書をもとに基本的なコード骨格を自動生成し、開発者はより高度なロジック実装に集中できる環境を提供します。

また、既存コードのエラー検出と修正提案も生成系AIの重要な機能です。コードレビューの自動化やベストプラクティスの提案により、コード品質の向上と開発速度の向上を両立します。複数のプログラミング言語に対応し、フレームワークやライブラリの使用方法についても適切なアドバイスを提供します。

会議録音の自動文字変換

会議の音声データを自動的にテキスト化し、議事録として整理する機能は、多くの企業で導入が進んでいる実用的な活用法です。単純な音声認識を超えて、発言者の識別や重要ポイントの抽出も同時に実行されます。

生成系AIによる会議録作成では、話し言葉特有の冗長性を排除した読みやすい文章への変換が行われます。さらに、決定事項、課題、アクションアイテムの自動分類により、会議の成果物として即座に活用できる高品質な議事録が完成します。

翻訳業務の効率化

国際的なビジネス展開において必要不可欠な翻訳業務も、生成系AIにより大幅な効率化が可能です。単なる単語の置き換えではなく、文脈や業界特有の表現を理解した自然な翻訳を提供します。

特に専門的なビジネス文書や技術資料の翻訳では、用語の統一や文書形式の維持に優れた能力を発揮します。また、多言語間の同時翻訳や、翻訳品質のチェック機能も搭載されており、グローバル展開企業の言語障壁を大幅に軽減します。

顧客サポート業務の自動化

カスタマーサポート分野では、生成系AIが24時間体制の顧客対応を実現し、サービス品質の向上とコスト削減を同時に達成しています。よくある質問への自動回答から複雑な問い合わせの初期対応まで、幅広い場面で活用されています。

生成系AIによる顧客サポートは、過去の対応履歴を学習した個別対応が可能で、顧客満足度の向上に直結します。また、人間のオペレーターが対応すべき案件の適切な振り分けにより、全体的なサポート効率の最適化も実現します。

市場リサーチと競合分析

市場動向の把握や競合他社の分析は、生成系AIが大量の情報処理能力を活かして貢献できる重要な業務領域です。公開情報やニュース記事、業界レポートなどを総合的に分析し、戦略的な示唆を含むレポートを作成します。

生成系AIによる市場分析では、定量データと定性情報の統合分析により、従来の手法では見落としがちな市場機会や脅威を発見できます。また、時系列での変化追跡や予測モデリングにより、将来の市場環境に対する準備を支援し、競争優位性の確保に貢献します。

業界別生成系AI導入成功事例

生成系AIの実用化は、様々な業界で革新的な変化をもたらしています。各業界の特性に応じた生成系AIの活用により、業務効率化や新たな価値創造が実現されており、その成功事例は他の企業にとって重要な参考資料となっています。以下では、代表的な業界における生成系AI導入の成功事例を詳しく解説します。

電力業界での記述式データ分析革新事例

電力業界では、大量のセンサーデータや設備稼働データの分析に生成系AIが活用されています。従来は数値データの処理が中心でしたが、生成系AIの導入により記述式レポートの自動生成が可能となり、分析結果の理解と共有が劇的に改善されました。

具体的な成果として、設備点検結果の自動レポート生成により、技術者の作業時間が約40%削減されています。また、異常検知時の状況説明文書も自動生成され、迅速な対応判断が可能になりました。さらに、過去のトラブル事例と現在の状況を組み合わせた予防保全提案書の自動作成により、設備の稼働率向上にも貢献しています。

金融業界での業務領域探索プロジェクト事例

金融業界では、生成系AIを活用した新たな業務領域の発見と最適化が進んでいます。膨大な金融取引データや市場情報を基に、これまで人間では発見が困難だった投資パターンやリスク要因の分析が可能となりました。

投資判断支援システムでは、市場動向レポートの自動生成により、アナリストの分析時間が50%短縮され、より多くの銘柄分析が可能になりました。また、顧客向けの投資提案書作成においても、個々の顧客プロファイルに応じたカスタマイズされた提案内容の自動生成が実現されています。リスク管理部門では、複雑な金融商品のリスク説明資料を自動生成し、コンプライアンス業務の効率化を図っています。

製造業での専門知識活用システム事例

製造業においては、生成系AIが長年蓄積された専門技術者のノウハウを活用するシステムとして導入されています。ベテラン技術者の暗黙知を形式知化し、若手技術者への技術継承を支援する仕組みが構築されました。

品質管理部門では、製品不良の原因分析レポートを生成系AIが自動作成し、過去の類似事例と対策方法を組み合わせた改善提案を生成しています。この取り組みにより、品質問題の解決時間が平均30%短縮され、製品品質の安定化が実現されています。また、新人教育においても、作業手順書や安全マニュアルの自動生成により、教育コンテンツの充実と標準化が図られています。

小売業界での自動交渉システム導入事例

小売業界では、仕入れ交渉や価格設定において生成系AIが活用されています。市場価格動向や需要予測データを基に、最適な交渉戦略を提案するシステムが導入され、バイヤーの業務を大幅に支援しています。

サプライヤーとの価格交渉では、過去の交渉履歴や市場相場を分析し、効果的な交渉シナリオを生成系AIが作成します。この結果、仕入れコストの削減率が従来比で15%向上し、利益率の改善に大きく貢献しています。また、顧客向けの商品説明文やプロモーション文章の自動生成により、マーケティング部門の作業効率も大幅に向上しています。季節商品やトレンド商品に対応した魅力的な商品紹介文を短時間で大量生成できるようになりました。

製造業界での工業イノベーション推進事例

製造業界では、生成系AIを活用した製品開発プロセスの革新が進んでいます。設計図面の自動生成や材料特性の最適化提案など、エンジニアリング業務の高度化が実現されています。

製品設計部門では、要求仕様書から基本設計案を自動生成するシステムが導入され、設計工程の初期段階での作業時間が大幅に短縮されました。また、過去の設計データベースを活用し、類似製品の設計ノウハウを新製品開発に応用する提案システムも稼働しています。これらの取り組みにより、新製品の開発期間が平均20%短縮され、市場投入までのリードタイムが大幅に改善されています。品質保証部門では、試験計画書や品質基準書の自動生成により、品質管理プロセスの標準化も進んでいます。

旅行業界での予約体験向上事例

旅行業界では、顧客の予約体験向上を目的とした生成系AIの活用が注目されています。個人の旅行履歴や嗜好を分析し、パーソナライズされた旅行プランの自動生成が可能となりました。

オンライン予約システムでは、顧客の質問に対して自然な会話形式で回答し、最適な旅行プランを提案する機能が実装されています。この結果、顧客満足度が25%向上し、リピート率の増加にも寄与しています。また、旅行先の観光情報や レストラン紹介文の自動生成により、充実したガイドコンテンツの提供が可能になりました。緊急時の対応マニュアルや多言語での案内文書も自動生成され、国際的な顧客サービスの質向上が実現されています。カスタマーサポート部門では、よくある質問への回答文書を自動生成し、問い合わせ対応の効率化も図られています。

生成系AIがもたらす組織変革の展望

生成系AIの普及は、単なるツールの導入にとどまらず、企業組織全体の構造や文化に根本的な変革をもたらしています。経営層から従業員まで、あらゆる階層において従来の業務プロセスや意思決定の在り方が大きく変化しており、この技術革新は新たなビジネスモデルの創出と競争力強化の鍵となっています。

経営層の意思決定プロセス変化

生成系AIは経営層の意思決定プロセスに劇的な変化をもたらしています。従来、経営判断に必要な情報収集や分析には多大な時間とコストを要していましたが、生成系AIの活用により、これらのプロセスが大幅に効率化されています。

戦略立案における情報処理能力の向上は、経営層にとって最も重要な変化の一つです。膨大な市場データや業界レポートを短時間で分析し、複数のシナリオを生成することで、より精度の高い戦略的判断が可能となっています。また、競合他社の動向分析や市場予測においても、生成系AIが提供する洞察により、従来よりも迅速かつ的確な対応策を立案できるようになりました。

リスク管理においても変革が起きています。生成系AIは様々な要因を組み合わせたリスクシナリオの生成を可能にし、経営層がより包括的なリスク評価を行えるよう支援しています。これにより、潜在的な問題を事前に察知し、予防的な対策を講じることができるようになっています。

さらに、データドリブンな意思決定が加速しています。生成系AIによる高度なデータ分析と予測により、経営層は直感や経験に頼るだけでなく、客観的な根拠に基づいた判断を下せるようになっています。

従業員の働き方とスキル変化

生成系AIの導入は、従業員の日常業務や求められるスキルセットに大きな変化をもたらしています。この変化は業務効率化だけでなく、従業員の役割や価値創出の方法にも影響を与えています。

業務プロセスの変化において、最も顕著なのは創造的業務への集中です。従来、時間を要していたデータ入力や定型的な文書作成、基本的な分析作業などが生成系AIにより自動化されることで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に専念できるようになっています。これにより、企画立案、戦略的思考、顧客対応における質の向上などが実現されています。

スキル要件の変化も重要な要素です。従業員には、生成系AIを効果的に活用するための新たなスキルが求められるようになっています。具体的には、AIへの適切な指示(プロンプト)を作成する能力、生成された結果の品質を評価し改善する判断力、そしてAIと協働しながら業務を進める協調性などが必要となっています。

また、継続的学習の重要性が高まっています。生成系AIの技術進歩は急速であり、新しい機能やツールが次々と登場するため、従業員は常に最新の知識やスキルを習得し続ける必要があります。これにより、組織全体として学習文化の構築が重要な課題となっています。

働き方の柔軟性も向上しています。生成系AIによる業務効率化により、リモートワークや柔軟な勤務時間の実現がより容易になり、ワークライフバランスの改善にも寄与しています。

上場企業における導入状況と動向

上場企業における生成系AIの導入は急速に進展しており、業界や企業規模を問わず幅広い分野で活用事例が増加しています。この動向は投資家や株主からの注目度も高く、企業価値向上の重要な要素として位置づけられています。

大手企業での先行導入が目立っています。特に金融、製造、IT、小売業界の大手企業では、生成系AIを活用した業務効率化や新サービス開発が積極的に進められています。これらの企業では、専門部署の設置や大規模な投資を通じて、組織全体での生成系AI活用を推進しています。

導入目的の多様化も特徴的です。初期段階では業務効率化が主な目的でしたが、現在では顧客体験の向上、新製品・サービスの開発、競争優位性の確立など、より戦略的な活用が進んでいます。また、ESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも、生成系AIによる業務効率化がエネルギー消費削減や働き方改革に貢献するとして評価されています。

投資動向においては、研究開発費の増加が顕著です。多くの上場企業が生成系AI関連の研究開発に大幅な投資を行い、自社独自のAIシステム構築や既存システムとの統合を進めています。これにより、短期的なコスト増加はあるものの、中長期的な競争力強化と収益性向上を目指しています。

規制対応や ethical AI の取り組みも重要な動向として挙げられます。上場企業では、生成系AI利用における倫理的配慮や法的コンプライアンスの確保が重要課題となっており、専門委員会の設置やガイドライン策定などの取り組みが進んでいます。

生成系AI利用時の課題とリスク管理

生成系AIの普及が急速に進む中、その利便性とともに様々な課題やリスクも浮き彫りになっています。企業や個人が生成系AIを効果的に活用するためには、これらの課題を正しく理解し、適切なリスク管理を行うことが不可欠です。ここでは、生成系AI利用時に特に注意すべき主要な課題とその対策について詳しく解説します。

情報の正確性と信頼性の課題

生成系AIが生成する情報には、しばしばハルシネーション(幻覚)と呼ばれる現象が発生します。これは、AIが存在しない情報や事実と異なる内容を、あたかも真実であるかのように生成してしまう現象です。特に以下の分野で問題となりやすいです。

- 最新の統計データや時事情報

- 専門的な技術情報や学術的内容

- 企業の財務情報や法的事実

- 医療や健康に関する情報

この課題に対処するためには、生成されたコンテンツを鵜呑みにせず、必ず複数の信頼できる情報源との照合を行う体制を整備することが重要です。また、人的レビューとファクトチェックのプロセスを業務フローに組み込み、責任の所在を明確にした運用体制を構築する必要があります。

知的財産権と著作権の問題

生成系AIが作成したコンテンツの著作権や知的財産権については、現在も法的な議論が続いており、企業にとって重要なリスク要因となっています。主な争点として以下が挙げられます。

- AIが生成した画像やテキストの著作権の帰属

- 学習データに含まれる既存作品の権利侵害リスク

- 商標権や意匠権の無意識な侵害

- 競合他社の機密情報の意図しない流用

これらのリスクを回避するためには、生成されたコンテンツを商用利用する前に知的財産権の調査と法的チェックを実施することが必要です。また、AIサービスの利用規約を十分に理解し、生成されたコンテンツの権利関係について明確な方針を策定することが求められます。

機密情報漏洩とセキュリティ対策

生成系AIサービスを利用する際、入力したデータがサービス提供者のサーバーに送信され、場合によっては学習データとして活用される可能性があります。これにより、企業の機密情報や個人情報が意図せず外部に流出するリスクが存在します。

特に注意すべき情報として以下が挙げられます。

- 顧客の個人情報や取引データ

- 新製品の開発情報や戦略計画

- 財務情報や契約内容

- 従業員の人事情報

対策としては、機密情報を含むデータを生成系AIに入力しないガイドラインの策定、プライベートクラウド環境での専用AI導入、データの暗号化と匿名化の実施などが有効です。また、定期的なセキュリティ監査と従業員への教育を通じて、情報漏洩リスクの最小化を図ることが重要です。

サイバー犯罪への悪用防止

生成系AIの高度な能力は、残念ながらサイバー犯罪にも悪用される可能性があります。詐欺メールの大量生成、偽情報の拡散、フィッシングサイトの自動作成など、悪意のある用途での使用が社会問題となっています。

企業が注意すべき具体的なリスクには以下があります。

- 社内システムへの不正アクセスを狙った巧妙な攻撃メール

- 経営陣を装った偽装メールによる資金詐取

- 競合他社による偽情報の流布

- 従業員の個人情報を狙ったソーシャルエンジニアリング攻撃

サイバー犯罪への対抗策として、従業員へのセキュリティ教育の強化、多要素認証の導入、不審なメールを検知するシステムの構築、定期的な模擬攻撃訓練の実施などが効果的です。また、生成系AIを使った攻撃の特徴を理解し、最新の脅威情報を継続的に収集することが重要です。

雇用への影響と人材代替問題

生成系AIの普及により、従来人間が行っていた業務の一部が自動化される可能性が高まっており、雇用への影響と人材代替が重要な社会課題となっています。特に定型的な知的作業やクリエイティブ業務の一部において、その影響が顕著に現れています。

影響を受けやすい職種や業務として以下が考えられます。

- データ入力やレポート作成などの事務作業

- 初歩的なコンテンツ制作や翻訳業務

- カスタマーサポートやヘルプデスク業務

- 基本的なプログラミングやコーディング作業

しかし、これらの変化は必ずしも雇用の減少を意味するものではありません。人間とAIの協働による新しい働き方の創出、より高度で創造的な業務への人材シフト、AIリテラシーを持った人材の需要増加など、ポジティブな変化も期待されています。企業には従業員のスキル向上支援、新たな業務領域の開拓、人材配置の最適化などの対応が求められます。

生成系AIの限界と苦手分野

生成系AIの目覚ましい発展により、様々な分野での活用が期待されていますが、現在の技術レベルでは明確な限界と苦手分野が存在します。これらの制約を理解することは、生成系AIを適切に活用し、期待値を正しく設定するために不可欠です。人間が持つ独特な能力との違いを認識し、技術の特性を踏まえた運用を行うことで、より効果的な活用が可能となります。

感情理解と表現の制約

生成系AIは人間の感情を真に理解し、適切に表現することに大きな制約があります。AIは学習データから感情表現のパターンを学習できますが、実際の感情体験を持たないため、表面的な感情表現にとどまることが多く見られます。

特に以下のような場面で制約が顕著に現れます:

- 複雑な心理状態や微細な感情の変化を捉えることの困難

- 文脈に応じた感情の適切な判断と表現の不一致

- 文化的背景や個人的経験に基づく感情理解の欠如

- 非言語的な感情表現(表情、身振り、声のトーンなど)の理解不足

このため、カウンセリングや心理的ケアが必要な場面、デリケートな人間関係の調整が求められる業務では、人間の専門家による判断と介入が不可欠となります。生成系AIは感情に関する基本的な情報提供や初期対応には活用できますが、深い感情理解を要する場面では限界があることを認識する必要があります。

創造性と直感力の限界

生成系AIの創造性は、既存の学習データの組み合わせと再構成に依存しているため、真の意味での創造性には限界があります。AIが生成するコンテンツは、統計的パターンに基づいた予測結果であり、人間が持つ直感的な創造力や革新的なアイデアの創出には及ばない場面が多く存在します。

具体的な限界として以下が挙げられます:

- 既存の概念や表現の枠組みを超えた斬新なアイデアの創出困難

- 抽象的思考や概念的飛躍を伴う創造活動への対応不足

- 個人的体験や独自の価値観に基づく表現の欠如

- 時代性や社会情勢を敏感に察知した創作活動の制約

芸術作品の創作、革新的な商品開発、独創的な問題解決手法の考案などでは、生成系AIはアイデアの出発点や参考材料の提供には有効ですが、最終的な創造活動では人間の直感と創造力が重要な役割を果たします。AIと人間の協働により、より豊かな創造活動が実現される可能性があります。

倫理判断と道徳的意思決定の困難

生成系AIは複雑な倫理的問題や道徳的な意思決定において、人間のような価値判断を行うことが困難です。AIの判断は学習データに含まれる価値観やバイアスに影響を受けやすく、文化的多様性や個別の状況を考慮した適切な倫理判断には限界があります。

倫理判断における主な課題は以下の通りです:

- 複数の価値観が対立する状況での優先順位の決定困難

- 文化的背景や宗教的価値観の違いへの適切な配慮不足

- 個別のケースに応じた柔軟な道徳的判断の制約

- 責任の所在や結果への説明責任の明確化問題

医療現場での治療方針決定、法的判断が求められる場面、企業の社会的責任に関わる意思決定などでは、人間の倫理観と専門的判断が不可欠です。生成系AIは情報収集や選択肢の提示には有効ですが、最終的な倫理的判断は人間が行う必要があります。また、AI活用時には偏見や差別的な結果を避けるため、継続的な監視と修正が重要となります。

生成系AI時代に求められるスキルと組織運営

生成系AIの急速な普及により、企業や個人が求められるスキルセットは大きく変化しています。単にAIツールを使いこなすだけでなく、人間特有の価値を発揮しながらAIと協働できる能力が重要となっています。また、組織としても生成系AIを効果的に活用するための新しい運営方針が求められており、従来のビジネスモデルや企業文化の見直しが必要不可欠です。

必要なビジネススキルと創造的思考力

生成系AI時代において、従来のスキルに加えて新たな能力開発が急務となっています。まず重要なのが批判的思考力と判断力です。AIが生成したコンテンツの品質や正確性を評価し、ビジネス目的に適しているかを判断する能力が求められます。

次に、プロンプトエンジニアリングスキルが挙げられます。生成系AIから最適な結果を得るために、明確で具体的な指示を設計する技術は現代のビジネスパーソンにとって必須のスキルとなっています。効果的なプロンプトを作成することで、AIの出力品質を大幅に向上させることができます。

創造的思考力については、AIでは代替困難な人間独自の価値として位置づけられています。具体的には以下のような能力が重視されます:

- 既存の概念を組み合わせて新しいアイデアを創出する発想力

- 顧客の潜在的ニーズを理解し、共感する能力

- 複雑な問題を多角的に分析し、解決策を導く論理的思考

- チームメンバーとの協働を促進するコミュニケーション力

さらに、デジタルリテラシーの向上も不可欠です。複数の生成系AIツールを使い分け、それぞれの特徴を理解した上で最適な選択ができる能力が求められています。

失敗を許容する企業文化の重要性

生成系AI導入において、失敗を恐れずに挑戦できる企業文化の構築が成功の鍵となります。新しい技術の活用には試行錯誤が不可欠であり、実験的な取り組みを推奨する組織風土が重要です。

失敗許容文化の具体的な要素として、以下が挙げられます:

- 小規模なパイロットプロジェクトから始める段階的アプローチ

- 失敗から学んだ知見を組織全体で共有する仕組み

- 革新的な提案や実験を評価する人事制度の導入

- 上司と部下が対等に議論できる心理的安全性の確保

また、過度な完璧主義は生成系AI活用の阻害要因となります。80%の品質で迅速に成果を出し、継続的に改善していく姿勢が重要です。経営陣自らが失敗を学習機会として捉える姿勢を示すことで、組織全体の変革意識を醸成できます。

さらに、部門を超えた横断的なチームワークを促進する体制づくりも必要です。生成系AIの効果的な活用には、IT部門、事業部門、法務・コンプライアンス部門の密接な連携が不可欠となるためです。

生成系AI活用リテラシーの向上

組織全体での生成系AI活用リテラシー向上には、体系的な教育プログラムの実施が重要です。単発的な研修ではなく、継続的な学習機会の提供が必要となります。

効果的なリテラシー向上施策には以下が含まれます:

- 基礎知識の習得:生成系AIの仕組み、できることとできないことの理解

- 実践的なワークショップ:実際のビジネスシーンでのツール活用体験

- 事例共有セッション:社内外の成功事例と失敗事例の分析

- 倫理・コンプライアンス教育:適切な利用方法と注意点の習得

特に重要なのが、役職や部門に応じた段階的な教育プログラムの設計です。経営層には戦略的活用の視点、中間管理職には部下の指導方法、現場担当者には実務での活用技術といった具合に、それぞれのニーズに合わせた内容が必要です。

また、外部専門家との連携も有効です。生成系AI分野の急速な進歩に対応するため、最新の技術動向や活用事例を継続的に学習できる体制を構築することが重要となります。

注意すべき点として、リテラシー向上の取り組みが一部の部門や個人に偏らないよう、全社的な推進体制の確立が必要です。デジタルデバイドが生じることで、組織内の格差拡大や業務効率の低下を招く可能性があるためです。

生成系AI利用における適切な運用指針

生成系AIをビジネス環境で効果的に活用するためには、明確な運用指針を策定することが不可欠です。適切な運用指針がなければ、生成系AIの持つ潜在的なリスクが顕在化し、組織全体に悪影響を与える可能性があります。以下では、生成系AIを安全かつ効率的に活用するための具体的な指針について詳しく解説します。

推奨される利用方法と活用例

生成系AIを業務で活用する際は、その特性を理解した上で適切な用途に限定することが重要です。推奨される利用方法として、アイデア創出の補助ツール、文章の下書き作成、データ分析の初期段階での活用が挙げられます。

具体的な活用例として、マーケティング部門では競合分析の基礎資料作成やキャッチコピーの候補案生成に活用できます。また、人事部門では求人票の下書き作成や社内研修資料の構成案作成などが効果的です。技術部門においては、プログラムコードのレビュー支援やドキュメント作成の効率化に役立てることができます。

重要なポイントは、生成系AIを最終的な成果物の作成ツールではなく、人間の創造性と判断力を補完するパートナーとして位置付けることです。常に人間が最終的な責任を持ち、生成された内容を適切に評価・修正する体制を整える必要があります。

禁止事項と注意すべき行為

生成系AIの利用において、組織は明確な禁止事項を定義し、従業員に周知徹底する必要があります。最も重要な禁止事項として、個人情報や機密情報の直接入力、著作権を侵害する可能性のあるコンテンツ生成、虚偽情報の意図的な拡散が挙げられます。

特に注意が必要な行為として、顧客の個人データを含む分析依頼、競合他社の機密情報を基にした戦略立案、未確認の情報を事実として社外に発信することなどがあります。また、生成系AIが作成したコンテンツを無検証で公開することも、組織の信頼性を損なう重大なリスクとなります。

従業員教育においては、これらの禁止事項を具体的な事例とともに説明し、違反した場合の影響について理解を深めることが重要です。定期的な研修や事例共有を通じて、適切な利用意識を組織全体に浸透させる取り組みが必要となります。

個人情報と機密データの取り扱い

生成系AIを利用する際の最大のリスクの一つが、個人情報や機密データの不適切な取り扱いです。多くの生成系AIサービスでは、入力されたデータが学習に使用される可能性があるため、機密性の高い情報は絶対に入力してはいけません。

個人情報保護の観点から、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの個人識別情報は、匿名化処理を行わずに生成系AIに入力することは禁止すべきです。また、社内の人事情報、財務データ、戦略計画書なども同様に機密性が高いため、直接的な入力は避ける必要があります。

機密データを活用した分析が必要な場合は、事前にデータの匿名化や仮名化を実施し、個人や企業を特定できない形に加工してから利用することが推奨されます。さらに、プライベートな環境で運用される生成系AIサービスの導入を検討することも、セキュリティリスクを軽減する有効な手段となります。

人的検証とファクトチェックの必要性

生成系AIが生成するコンテンツには、事実誤認や論理的な矛盾が含まれる可能性があるため、必ず人間による検証とファクトチェックが必要です。特に対外的に発信する情報や重要な意思決定に関わる分析結果については、複数の担当者による多角的な検証プロセスを設けることが重要です。

効果的なファクトチェック体制として、生成された内容について信頼できる情報源との照合、専門知識を持つ担当者による内容確認、論理的整合性の検証を実施する必要があります。また、数値データや統計情報については、元となる出典の確認と最新性の検証も欠かせません。

組織内では、生成系AIを利用した業務フローにおいて、必ず人的検証のステップを組み込むことを義務化し、検証を行った担当者の記録を残すシステムを構築することが推奨されます。これにより、問題が発生した際の責任の所在を明確にし、継続的な品質改善につなげることができます。

社内ガイドライン策定のポイント

効果的な生成系AI運用ガイドラインを策定するためには、組織の特性や業界特有のリスクを考慮した包括的なアプローチが必要です。ガイドライン策定の基本方針として、利用目的の明確化、責任体制の確立、継続的な見直し体制の構築が重要な要素となります。

具体的な策定プロセスでは、まず各部門における生成系AIの利用ニーズを調査し、リスク評価を実施します。その上で、利用可能な用途と禁止事項を明確に定義し、承認プロセスや報告体制を設計します。また、従業員教育プログラムの内容や実施頻度についても詳細に規定する必要があります。

ガイドラインには、違反時の対応手順、インシデント報告の仕組み、定期的な監査の実施方法も含めるべきです。さらに、技術の進歩や法規制の変更に対応するため、定期的な見直しと更新のスケジュールを明確に定めることで、常に最新の状況に対応できる運用体制を構築できます。

生成系AI技術の最新動向と将来展望

生成系AI技術は急速な発展を続けており、2024年現在では実用化段階から本格的な社会実装フェーズへと移行しています。企業や研究機関では、より高度で実用的な生成系AIシステムの構築に向けて、技術検証とプロトタイプ開発が活発化しています。また、セキュリティやプライバシー保護の観点から、より安全で信頼性の高いAIシステムの実現も重要な課題となっています。

技術検証とプロトタイプ開発の現状

現在の生成系AI開発現場では、実証実験とプロトタイプ検証が重要な位置を占めています。多くの企業がPoC(Proof of Concept)段階から実装段階への移行を図っており、技術検証の手法も高度化しています。

技術検証では、生成品質の定量的評価が中心となっています。テキスト生成においては、BLEU(Bilingual Evaluation Understudy)スコアやROUGE(Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation)スコアによる評価、画像生成では FID(Fréchet Inception Distance)やIS(Inception Score)による品質測定が標準的な手法として確立されています。

- リアルタイム処理能力の検証とレスポンス時間最適化

- 大規模データセットでの学習効率と精度向上の検証

- マルチモーダル対応における統合性能の評価

- エッジデバイスでの軽量化モデルの動作検証

プロトタイプ開発では、APIとしての実装からクラウドベースの統合サービスまで、様々な形態での実装検証が行われています。特に、企業向けシステムでは既存インフラとの連携性や拡張性が重要な評価項目となっています。

ドメイン特化型システムの必要性と評価手法

汎用的な生成系AIの限界が明らかになる中、ドメイン特化型システムの開発が急速に進んでいます。特定の業界や用途に特化したAIシステムは、汎用モデルでは実現困難な高度な専門性と実用性を提供しています。

医療分野では診断支援や医療記録生成、法務分野では契約書作成や法的文書の解析、金融分野ではリスク評価や投資レポート生成など、各ドメインの専門知識を深く学習したモデルが実用化されています。これらの特化型システムは、一般的な生成系AIと比較して、業界固有の用語や文脈を正確に理解し、より実用的なアウトプットを生成できます。

ドメイン特化型システムの評価手法では、従来の汎用評価指標に加えて、専門分野特有の評価基準が重要となります。

| 評価項目 | 評価手法 | 重要度 |

|---|---|---|

| 専門用語の正確性 | ドメインエキスパートによる人的評価 | 高 |

| 業界標準への準拠性 | 規制・ガイドラインとの整合性チェック | 高 |

| 実務での有用性 | 実際の業務フローでの検証 | 中 |

| 処理速度・効率性 | ベンチマークテストによる定量評価 | 中 |

ハッキング対策とプロンプトベースセキュリティ

生成系AIの普及に伴い、プロンプトインジェクション攻撃やジェイルブレイク攻撃などの新たなセキュリティ脅威が顕在化しています。これらの攻撃手法は、巧妙に設計されたプロンプトを用いてAIシステムの制限を回避し、意図しない出力や有害なコンテンツの生成を誘発します。

プロンプトベースセキュリティ対策では、多層防御アプローチが採用されています。入力段階でのフィルタリング、処理段階での異常検知、出力段階での品質チェックを組み合わせることで、セキュリティリスクの最小化を図っています。

- 入力プロンプトの事前スキャニングと危険パターンの検出

- コンテキスト境界の明確化による処理範囲の制限

- 出力内容のリアルタイムモニタリングと自動フィルタリング

- ユーザー認証とアクセス権限管理の強化

また、アドバーサリアル機械学習の技術を活用した防御手法も開発されており、攻撃パターンを学習してより堅牢なシステムを構築する取り組みが進んでいます。企業では、定期的なセキュリティ監査とペネトレーションテストを実施することで、継続的なセキュリティ向上を図っています。

日本語特化型国産生成系AIの登場

海外製の生成系AIが市場を席巻する中、日本語に特化した国産生成系AIの開発と実用化が注目を集めています。日本語の言語的特性や文化的コンテキストを深く理解したAIシステムは、より自然で適切な日本語コンテンツの生成を可能にしています。

日本語特化型AIの開発では、ひらがな・カタカナ・漢字の混在表記、敬語システム、文脈に依存する表現など、日本語固有の複雑さに対応することが重要な課題となっています。また、日本の文化や社会的背景を反映したコンテンツ生成能力も、国産AIの重要な差別化要因となっています。

国産生成系AIの登場により、以下のような利点が期待されています。

- 日本語の微妙なニュアンスや文脈の正確な理解

- 日本の法規制や文化的配慮を組み込んだ適切な出力

- 国内データセンターでの運用によるデータ主権の確保

- 日本企業のビジネス慣行に最適化されたカスタマイズ

現在、複数の日本企業や研究機関が日本語特化型AIの開発を進めており、実証実験段階から商用化段階への移行が加速しています。これらの取り組みは、日本の生成系AI技術の自立性向上と、国際競争力の強化に大きく貢献すると期待されています。