この記事では、画像認識AIの基本概念から最新技術まで包括的に解説しています。ディープラーニングによる画像認識の仕組み、物体検出・顔認証・文字認識など7つの主要技術、製造業の品質検査や医療診断での活用事例を詳しく紹介。AIの専門知識がない方でも理解できるよう、導入手順や構築方法も具体的に説明しており、画像認識AI導入を検討する企業の課題解決に役立つ実践的な情報が得られます。

目次

AIによる画像認識とは?基本概念と定義

AIによる画像認識は、人工知能技術を活用してデジタル画像から意味のある情報を抽出し、画像に含まれる物体や文字、パターンなどを自動的に識別・分析する技術です。この技術は、人間の視覚システムが行う認識プロセスをコンピュータ上で再現することを目指しており、現代のDXやIT分野において中核的な役割を果たしています。

画像認識技術の概要

画像認識AIは、入力された画像データに対して複数の処理段階を経て認識結果を出力する技術です。基本的なプロセスは、まず画像の前処理段階において、ノイズ除去や輝度調整などの最適化処理を行います。

次に、特徴抽出段階では、画像から色彩情報、エッジ情報、テクスチャパターンなどの重要な特徴量を抽出します。これらの特徴量は、画像内の物体や形状を識別するための重要な手がかりとなります。

最終的な認識段階では、抽出された特徴量を学習済みのAIモデルが分析し、物体の分類や位置特定、異常検知などの具体的な認識結果を導き出します。この一連のプロセスにより、人間が視覚的に判断する作業をAIが自動化できるのです。

従来の画像処理技術との相違点

従来の画像処理技術とAIによる画像認識には、処理方法と性能面で大きな違いがあります。従来技術では、プログラマーが事前に定義したルールや閾値に基づいて画像を処理していました。

従来手法の限界として、照明条件の変化や物体の角度変化、背景の複雑さなどの環境要因に対する適応性が低く、精度が大幅に低下する問題がありました。また、新しいパターンや想定外の状況に対応するためには、人手によるプログラムの修正が必要でした。

一方、AIによる画像認識は機械学習アルゴリズムを活用し、大量のデータから自動的にパターンを学習します。これにより、多様な環境条件下でも安定した認識精度を維持でき、学習データの追加によって性能向上が期待できます。特にディープラーニング技術の導入により、従来手法では困難だった複雑な画像認識タスクも高精度で処理可能になりました。

AIを活用する4つのメリット

AI技術を画像認識に活用することで、従来の手法では実現困難だった多くのメリットが得られます。これらの利点は、企業の業務効率化や新サービス創出において重要な価値をもたらします。

- 高精度な認識性能:ディープラーニング技術により、人間の認識精度に匹敵または上回る性能を実現。特に大量データの学習により、微細な差異や複雑なパターンも正確に識別可能

- 24時間連続処理能力:人的作業と異なり、疲労や集中力低下による精度劣化がなく、一貫した品質で連続処理を実行。製造業の品質管理やセキュリティ監視などで大きな効果を発揮

- 処理速度の飛躍的向上:従来の目視検査や手作業による分類と比較して、数十倍から数百倍の処理速度を実現。リアルタイム処理が求められる用途でも対応可能

- 学習による継続的改善:新しいデータの追加学習により認識精度が段階的に向上し、導入後も性能向上が期待できる。また、一度学習したモデルは類似業務への展開も容易

画像認識AIの発展の歴史

現在私たちが目にする高精度な画像認識AIは、長い技術発展の歴史を経て実現されています。バーコード読み取りという実用的なニーズから始まり、テンプレートマッチング技術を経て、ディープラーニングによる革新的な進歩まで、段階的な技術革新によって今日の豊富な応用分野を支える基盤技術へと成長してきました。

バーコード読み取りから始まった画像認識

画像認識技術の実用化は、1970年代のバーコード読み取りシステムから始まりました。この時代の画像認識は、白と黒の縞模様という単純なパターンを識別することに特化していましたが、小売業界に革命をもたらしました。

初期のバーコードスキャナーは、光学センサーを用いて縞模様の幅とパターンを解析し、数字情報に変換する仕組みでした。この技術は単純でありながら、商品管理や在庫システムの自動化を実現し、現代の流通システムの基礎を築きました。バーコード技術の成功により、より複雑な画像パターンを認識する技術開発への関心が高まり、画像認識技術発展の出発点となったのです。

テンプレートマッチング技術の登場

1980年代から1990年代にかけて、テンプレートマッチング技術が画像認識分野の主流となりました。この技術は、予め用意された参照画像(テンプレート)と入力画像を比較することで、物体や文字の識別を行う手法です。

テンプレートマッチングでは、以下のような処理が行われていました:

- 入力画像から特徴的な部分を抽出

- 事前に登録されたテンプレート画像との類似度計算

- 最も類似度の高いテンプレートとのマッチング結果を出力

この技術は文字認識(OCR)や工業製品の検査システムなどで実用化され、一定の成果を上げました。しかし、照明条件の変化や画像の回転、拡大縮小に対する対応力が限定的であり、より柔軟で汎用性の高い認識技術への需要が高まっていました。

ディープラーニングによる技術革新

2010年代に入ると、ディープラーニング(深層学習)の実用化により、画像認識AIは劇的な進歩を遂げました。従来の手法とは根本的に異なるアプローチにより、人間の視覚能力に迫る、あるいはそれを上回る認識精度を実現しています。

ディープラーニングによる技術革新の特徴は以下の通りです:

- 特徴量の自動学習:従来は人間が手動で設計していた特徴抽出処理を、AIが自動的に学習

- 大量データの活用:インターネット上の膨大な画像データを学習に利用可能

- 高い汎用性:様々な画像条件や物体に対して柔軟に対応

- 精度の飛躍的向上:画像分類コンテストでは人間を上回る精度を達成

2012年のImageNet画像認識コンテストでAlexNetが優勝を果たした出来事は、画像認識AI発展における重要な転換点となりました。その後、ResNet、VGGNet、Inception等の革新的なネットワーク構造が次々と開発され、現在では顔認識、自動運転、医療画像診断など、幅広い分野で実用的なソリューションとして活用されています。

AIを使った画像認識の仕組みと技術

AI画像認識は、コンピュータが人間の視覚認知機能を模倣して画像データを解析・理解する技術です。従来の単純な画像処理とは異なり、機械学習やディープラーニングといった高度なアルゴリズムを活用することで、複雑で多様な画像パターンを自動的に学習し、高精度な認識を実現しています。現代のAI画像認識システムがどのような技術的基盤の上に成り立っているのか、その核となる仕組みを詳しく解説します。

機械学習による画像認識の基本構造

機械学習による画像認識は、大量の画像データから特徴やパターンを自動的に抽出し、それらを基に判断を行う仕組みが基本となっています。従来の画像処理では、人間がプログラムに対して「この形状を検出せよ」「この色の組み合わせを認識せよ」といった明示的な指示を与える必要がありました。しかし、機械学習アプローチでは、システムが自律的に画像の特徴を見つけ出し、分類や認識のためのルールを構築します。

この基本構造は、主に以下の3つの段階で構成されています。まず「特徴抽出」の段階では、画像から色彩、形状、テクスチャ、エッジなどの視覚的特徴を数値データとして抽出します。次に「学習」の段階で、抽出された特徴と正解ラベルの関係性をアルゴリズムが学習し、認識モデルを構築します。最後に「推論」の段階で、新しい画像データに対して学習済みモデルを適用し、分類や判定結果を出力します。

機械学習による画像認識では、サポートベクターマシン(SVM)、ランダムフォレスト、k近傍法などの古典的なアルゴリズムから、より高度なディープラーニング手法まで、様々なアプローチが活用されています。

ディープラーニング(深層学習)のメカニズム

ディープラーニングは、人間の脳神経回路を模倣した多層ニューラルネットワークを用いて、画像の階層的な特徴表現を自動的に学習する革新的な技術です。従来の機械学習手法と比較して、特徴抽出から分類まで全ての処理を統一的なフレームワークで実行できる点が大きな特徴となっています。

ディープラーニングの画像認識における核となるのが、畳み込みニューラルネットワーク(CNN: Convolutional Neural Network)です。CNNは、畳み込み層、プーリング層、全結合層から構成され、各層が段階的に画像の異なるレベルの特徴を捉えます。初期の層では線やエッジのような基本的な特徴を検出し、深い層になるにつれて、より複雑で抽象的な特徴(例:目、鼻、顔全体など)を認識するようになります。

畳み込み層では、小さなフィルター(カーネル)を画像上でスライドさせながら局所的な特徴を抽出し、プーリング層では画像サイズを縮小しながら重要な情報を保持します。このプロセスを何度も繰り返すことで、システムは人間が意識的に定義しなくても、画像認識に必要な高次の特徴表現を自動的に獲得できるのです。

教師あり学習と教師なし学習の違い

AI画像認識において、学習データの与え方によって「教師あり学習」と「教師なし学習」という2つの主要なアプローチに分類されます。それぞれのアプローチは、異なる状況や目的に応じて使い分けられ、画像認識システムの性能や適用範囲に大きな影響を与えます。

教師あり学習では、画像データと対応する正解ラベル(教師信号)がセットで提供されます。例えば、「この画像は猫」「この画像は犬」といった具合に、各画像に対して明確な分類情報が与えられた状態で学習を行います。このアプローチでは、システムは正解との差異を最小化するように学習を進めるため、高い精度での分類や認識が期待できます。物体分類、顔認識、文字認識など、多くの実用的な画像認識アプリケーションで採用されています。

一方、教師なし学習では、正解ラベルなしで画像データのみを使用して学習を行います。システムは画像データの中に潜在する構造やパターンを自動的に発見し、類似する画像をグループ化したり、異常な画像を検出したりします。クラスタリング、次元削減、異常検知などの用途で活用され、特にラベル付けが困難な大量の画像データを扱う場合や、未知のパターンを発見したい場合に有効です。

近年では、半教師あり学習や自己教師あり学習といった、両者の中間的なアプローチも注目を集めており、限られたラベル付きデータと大量の未ラベルデータを効率的に活用する手法が開発されています。

ニューラルネットワークを用いた処理プロセス

ニューラルネットワークによる画像認識の処理プロセスは、入力画像から最終的な認識結果まで、複数の計算層を通じて段階的に情報を変換・抽象化していく仕組みとなっています。このプロセスは、生物学的な神経細胞の情報伝達メカニズムを参考にしており、各層のニューロンが前の層からの信号を受け取り、重み付き和を計算した後、活性化関数を通じて次の層に信号を伝達します。

画像認識における処理プロセスは、まず前処理段階から始まります。入力画像は、サイズの正規化、明度調整、ノイズ除去などの処理を経て、ネットワークが処理しやすい形式に変換されます。その後、畳み込み層では局所的な特徴抽出が行われ、各フィルターが画像上を移動しながら、エッジ、テクスチャ、形状などの視覚的特徴を検出します。

プーリング層では、畳み込み層で得られた特徴マップをダウンサンプリングし、計算コストを削減しながら重要な特徴を保持します。この畳み込みとプーリングの処理を複数回繰り返すことで、システムは徐々に高レベルな特徴表現を獲得していきます。最終的に、全結合層において抽出された特徴を統合し、ソフトマックス関数などを用いて各クラスの確率を計算して認識結果を出力します。

このプロセス全体において、バックプロパゲーション(誤差逆伝播法)と呼ばれる仕組みが重要な役割を果たします。学習時には、出力結果と正解の差異(誤差)を計算し、その誤差を出力層から入力層に向かって逆向きに伝播させながら、各層の重みパラメータを最適化していきます。この反復的な学習プロセスを通じて、ニューラルネットワークは画像認識タスクに最適化された内部表現を獲得し、高精度な認識性能を実現するのです。

画像認識AIの主要な技術タイプ

画像認識AIは、その用途や目的に応じて様々な技術タイプが存在し、それぞれ異なる特徴と適用分野を持っています。現在実用化されている主要な技術を理解することで、自社の課題に最適な画像認識AIソリューションを選択することが可能になります。以下、代表的な8つの技術タイプについて詳しく解説していきます。

物体認識・物体分類技術

物体認識・物体分類技術は、画像内に写っている物体が何であるかを識別し、あらかじめ定義されたカテゴリに分類する技術です。この技術は画像全体を一つのクラスとして判定する特徴を持ち、「この画像には犬が写っている」「この写真は猫の画像である」といった判断を行います。

具体的な仕組みとしては、畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いて画像の特徴を抽出し、最終的な分類層で確率的な判定を行います。学習段階では大量のラベル付き画像データを用いて、各カテゴリの特徴パターンを学習させます。実用例としては、写真アプリでの自動タグ付け、ECサイトでの商品カテゴリ自動分類、農業分野での作物種別判定などが挙げられます。

物体検出・位置特定技術

物体検出・位置特定技術は、画像内の複数の物体を同時に認識し、それぞれの位置座標を特定する高度な技術です。物体分類技術が「何があるか」を判定するのに対し、物体検出技術は「何がどこにあるか」まで特定できる点が大きな違いです。

代表的なアルゴリズムには、YOLO(You Only Look Once)、SSD(Single Shot MultiBox Detector)、Faster R-CNNなどがあります。これらの技術は、画像を格子状に分割して各領域で物体の有無を判定し、検出した物体の周囲にバウンディングボックス(矩形枠)を描画して位置を示します。自動運転車の歩行者・車両検出、監視カメラでの不審物検知、工場での部品位置特定などの分野で活用されています。

画像セグメンテーション・領域検出

画像セグメンテーション・領域検出技術は、画像をピクセル単位で詳細に解析し、意味のある領域ごとに分割する技術です。この技術にはセマンティックセグメンテーションとインスタンスセグメンテーションの2つの主要なアプローチがあります。

セマンティックセグメンテーションは、各ピクセルを特定のクラス(空、建物、道路、車など)に分類し、同じクラスの領域を一つの塊として認識します。一方、インスタンスセグメンテーションは、同じクラスでも個別の物体として区別して検出します。医療画像での臓器領域抽出、衛星画像での土地利用分析、自動運転での道路環境理解などの精密な解析が求められる分野で重要な役割を果たしています。

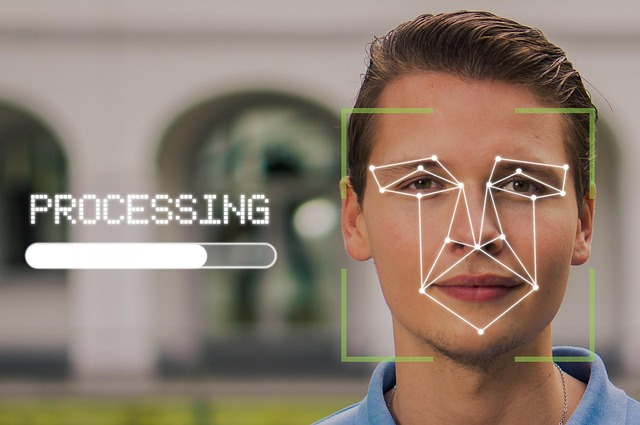

顔認識・顔認証システム

顔認識・顔認証システムは、人間の顔の特徴を解析して個人を識別する技術で、セキュリティ分野を中心に急速に普及しています。この技術は顔検出、顔の特徴点抽出、顔照合の3段階のプロセスで構成されています。

まず画像内から顔領域を検出し、続いて目、鼻、口などの重要な特徴点を特定します。最後に抽出した特徴量を既存のデータベースと照合して個人を識別します。深層学習の発展により認識精度が大幅に向上し、現在では人間の識別能力を上回る精度を実現しています。オフィスビルの入退室管理、空港での本人確認、スマートフォンのロック解除、小売店での顧客分析などで実用化されています。

文字認識(OCR)・文書処理

文字認識(OCR:Optical Character Recognition)技術は、画像内に含まれる文字情報をテキストデータとして抽出する技術です。従来の固定フォント対応から始まり、現在では手書き文字や多様なフォント、レイアウトにも対応できるまで進化しています。

現代のOCR技術では、深層学習を活用したテキスト検出とテキスト認識を組み合わせたアプローチが主流となっています。まず画像内のテキスト領域を検出し、次に各領域の文字列を認識してデジタルテキストに変換します。さらに、文書の構造理解や表形式データの抽出も可能になっています。契約書のデジタル化、名刺情報の自動入力、レシートの経費処理自動化、多言語文書の翻訳支援などの業務効率化に貢献しています。

画像キャプション自動生成

画像キャプション自動生成技術は、画像の内容を理解して自然言語で説明文を生成する高度な技術です。この技術はコンピュータビジョンと自然言語処理を融合した分野で、画像認識AIの応用技術として注目されています。

技術的には、CNN(畳み込みニューラルネットワーク)で画像の特徴を抽出し、RNN(再帰型ニューラルネットワーク)やTransformerモデルを用いて特徴量から自然な文章を生成します。近年では、GPTやBERTなどの大規模言語モデルとの統合により、より自然で詳細な説明文の生成が可能になっています。視覚障害者向けの画像説明サービス、SNSでの自動タグ生成、eコマースでの商品説明自動作成、ニュース記事での画像キャプション生成などで活用されています。

異常検知・品質判定

異常検知・品質判定技術は、正常な状態の画像データを学習して基準を設定し、新しい画像が正常範囲から逸脱している場合に異常として検出する技術です。製造業の品質管理分野で特に重要な役割を果たしており、人間の目視検査では発見困難な微細な異常も検出できる特徴があります。

技術アプローチには、教師あり学習による異常パターンの直接学習と、教師なし学習による正常状態からの逸脱検知があります。オートエンコーダーやGAN(敵対的生成ネットワーク)を用いた手法が効果的とされています。製造ラインでの不良品検出、インフラ設備の劣化診断、医療画像での病変検知、食品の品質管理などの分野で実用化が進んでいます。

シーン認識・環境理解

シーン認識・環境理解技術は、画像に写されている場所や状況全体を包括的に理解する技術です。単一の物体ではなく、複数の要素が組み合わさった環境全体の文脈を理解することで、より高次な判断を可能にします。

この技術では、物体検出、シーン分類、空間関係の理解を統合的に処理します。例えば「オフィスの会議室」「住宅のキッチン」「屋外の駐車場」といった複合的な環境を認識し、その場面に適した判断や制御を行います。自動運転車の走行環境判断、ロボットの自律移動、スマートホームでの状況把握、拡張現実(AR)アプリでの環境認識、防犯システムでの状況判断などの分野で活用されており、今後のAI技術発展において重要な基盤技術となっています。

画像認識AIモデルの構築手順

画像認識AIモデルを成功させるためには、体系的なアプローチが不可欠です。適切な手順に従って構築することで、高精度で実用的なAIモデルを開発できます。以下では、画像認識AIモデル構築の各段階について詳しく解説していきます。

学習用データの収集・準備

画像認識AIモデル構築の最初のステップは、質の高い学習用データの収集と準備です。この段階の品質がモデル全体の性能を大きく左右するため、慎重に取り組む必要があります。

まず、解決したい課題に適したデータセットの選定を行います。公開されているデータセットを活用する場合は、ImageNetやCOCO、Pascal VOCなどの標準的なデータセットから目的に合ったものを選択します。独自のデータを収集する場合は、実際の使用環境に近い条件で撮影された画像を幅広く集める必要があります。

データ収集の際に重要なのは、以下の要素を考慮することです:

- 画像の多様性(照明条件、角度、背景の違い)

- 各クラスのデータ数のバランス

- 画像の解像度と品質

- 実際の運用環境との一致性

データ前処理とアノテーション作業

収集したデータは、AIモデルが効率的に学習できるよう適切な前処理を施す必要があります。データ前処理とアノテーション作業は、モデルの学習効率と精度向上に直結する重要な工程です。

前処理の主な作業には、画像のリサイズ、正規化、ノイズ除去が含まれます。また、データ拡張(Data Augmentation)技術を用いて、回転、反転、明度調整などの変換を加えることで、学習データの量と多様性を増やすことができます。

アノテーション作業では、画像に正解ラベルを付与します。物体検出の場合はバウンディングボックス、セグメンテーションの場合はピクセル単位での領域指定を行います。この作業の精度が直接的にAIモデルの性能に影響するため、一貫性のあるガイドラインに基づいて実施することが重要です。

AIモデルの設計・構築

前処理されたデータを用いて、実際のAIモデルの設計と構築を行います。現代の画像認識では、CNN(畳み込みニューラルネットワーク)が主流となっており、用途に応じて最適なアーキテクチャを選択します。

モデル設計では、以下の要素を検討します:

- ベースとなるアーキテクチャの選択(ResNet、EfficientNet、Vision Transformerなど)

- 転移学習の活用可否

- モデルの層数と各層の構成

- 活性化関数の選択

- ドロップアウト率などの正則化パラメータ

特に転移学習は、限られたデータで高性能なモデルを構築するための効果的な手法です。事前学習済みモデルをベースに、最終層を目的のタスクに合わせて調整することで、効率的な学習が可能になります。

学習・訓練プロセスの実行

モデルの設計が完了したら、実際の学習・訓練プロセスを実行します。この段階では、適切なハイパーパラメータの設定と学習の進行管理が成功の鍵となります。

学習プロセスで設定すべき主要なパラメータには、学習率、バッチサイズ、エポック数、最適化アルゴリズムがあります。学習率は特に重要で、高すぎると学習が不安定になり、低すぎると学習に時間がかかりすぎます。適応的学習率スケジューラーを使用することで、学習の進行に応じて最適な学習率を維持できます。

学習中は損失関数の値や精度の変化を継続的にモニタリングし、過学習の兆候がないか注意深く観察します。早期停止(Early Stopping)機能を活用することで、最適なタイミングで学習を終了させることができます。

精度検証と性能評価

学習完了後は、構築したモデルの精度検証と性能評価を実施します。客観的で多角的な評価により、モデルの実用性を正確に判断することが可能になります。

評価には、学習に使用していない独立したテストデータセットを使用します。評価指標としては、正解率(Accuracy)、適合率(Precision)、再現率(Recall)、F1スコアなどを用います。特に不均衡データセットの場合は、正解率だけでなく、各クラスの性能を詳細に分析することが重要です。

また、混同行列(Confusion Matrix)を作成することで、どのクラス間で誤認識が発生しやすいかを可視化し、モデルの弱点を特定できます。ROC曲線やPR曲線の分析も、モデルの判別性能を詳しく理解するために有効です。

モデルの最適化・チューニング

初期評価の結果を基に、さらなる性能向上を目指してモデルの最適化とチューニングを行います。この工程では、体系的なアプローチによる段階的な改善が効果的です。

最適化の手法には以下のようなものがあります:

- ハイパーパラメータの調整(グリッドサーチ、ランダムサーチ、ベイズ最適化)

- データ拡張手法の見直し

- アンサンブル学習の適用

- モデル構造の微調整

- 正則化手法の追加や調整

特に、交差検証を用いてハイパーパラメータの最適化を行うことで、テストデータに対する汎化性能を向上させることができます。また、複数のモデルを組み合わせるアンサンブル学習は、単一モデルでは達成できない高い精度を実現する可能性があります。

最終的に、運用環境での実際のパフォーマンスを考慮し、精度と計算速度のバランスを取った実用的なモデルを完成させます。

画像認識AIの実用的な活用事例

画像認識AIは現在、様々な業界で実用化が進んでおり、従来の人的作業を大幅に効率化する革新的な技術として注目されています。ここでは、実際のビジネスシーンで導入されている具体的な活用事例を分野別に詳しく解説していきます。

製造業での外観検査・品質管理

製造業における品質管理は企業の競争力を左右する重要な要素であり、画像認識AIの導入により大きな変革を遂げています。従来の目視検査では見逃しがちな微細な欠陥も、AIが24時間体制で一貫した精度で検出することが可能になりました。

自動車部品の良品判定

自動車部品の製造現場では、高い安全性と品質が求められるため、画像認識AIによる外観検査が積極的に活用されています。エンジン部品やブレーキパッド、電子部品などの表面に発生する傷、汚れ、色ムラ、形状の歪みを自動で検出し、良品と不良品を瞬時に判定します。特に、人間の目では判別が困難な微細な表面処理の不良や、溶接部の品質評価において高い精度を発揮しており、検査時間の大幅な短縮と品質向上の両立を実現しています。

工業製品の不良品検出

電子基板、精密機械部品、化学製品など幅広い工業製品において、画像認識AIは不良品の自動検出に活用されています。印刷回路基板(PCB)では、はんだ付け不良、部品の位置ずれ、配線パターンの欠陥などを高速で検出し、製造ラインの品質向上に貢献しています。また、樹脂成形品では、バリ、クラック、色調の異常なども精密に判定でき、従来の人的検査では困難だった一貫性のある品質管理を実現しています。

アナログメーター値の自動読み取り

工場内に設置された圧力計、温度計、流量計などのアナログメーターの値を自動で読み取る技術も実用化されています。画像認識AIがメーターの針の位置や数値を正確に認識し、デジタル値として記録・管理することで、作業員の巡回点検業務を大幅に効率化できます。この技術により、24時間連続監視や異常値の早期発見が可能となり、設備の安定稼働と保全業務の最適化に寄与しています。

小売・流通業での業務効率化

小売・流通業界では、人手不足の解決と業務効率化を目的として画像認識AIの導入が急速に進んでいます。商品の識別、在庫管理、レジ業務の自動化など、多様な場面で活用されており、顧客体験の向上と運営コストの削減を同時に実現しています。

無人店舗での商品認識

コンビニエンスストアやスーパーマーケットにおける無人決済システムでは、画像認識AIが重要な役割を果たしています。顧客が手に取った商品を複数のカメラで撮影し、商品の形状、パッケージデザイン、バーコードなどの特徴を総合的に判断して自動識別します。弁当や惣菜などの形状が類似した商品でも、包装の微細な違いまで認識可能であり、精度の高い自動決済を実現しています。

在庫管理・検品作業の自動化

倉庫や店舗での在庫管理業務において、画像認識AIは商品の入出庫管理や棚卸し作業を自動化しています。商品のパッケージや形状を認識して在庫数量をリアルタイムで把握し、欠品や過剰在庫の防止に活用されています。また、配送センターでは荷物の仕分け作業において、宛先ラベルや商品識別コードを自動読み取りし、配送効率の向上と誤配送の防止を実現しています。

セキュリティ・監視システム

セキュリティ分野における画像認識AIの活用は、従来の監視システムを大きく進歩させ、24時間体制での自動監視と迅速な異常検知を可能にしています。人的監視では限界があった大規模施設や複数拠点の同時監視も効率的に実現できるようになりました。

顔認証による入退室管理

オフィスビル、工場、研究施設などでは、画像認識AIによる顔認証システムが入退室管理に広く導入されています。事前に登録された顔画像データベースと照合し、許可された人物のみの入室を自動で制御します。マスク着用時でも認識可能な技術や、なりすまし防止機能も実装されており、セキュリティレベルの大幅な向上を実現しています。また、入退室履歴の自動記録により、勤怠管理システムとの連携も可能です。

監視カメラでの不審者検知

商業施設、駅、空港などの公共空間では、画像認識AIが不審な行動パターンを自動検知する監視システムが導入されています。長時間同じ場所に滞在する人物、急激な動きをする人物、立ち入り禁止区域への侵入などを自動で検出し、警備員に即座に通知します。従来の人的監視では見落としがちな異常行動も、AIが継続的に監視することで早期発見が可能になっています。

大規模イベントでの人数カウント

コンサート会場、スポーツスタジアム、展示会場などの大規模イベントでは、画像認識AIによる来場者数の自動カウントが活用されています。複数のカメラ映像から人物を検出し、重複カウントを回避しながら正確な人数を把握できます。混雑状況のリアルタイム監視により、安全管理と顧客体験の向上に貢献し、緊急時の避難誘導計画にも重要な情報を提供しています。

医療分野での画像診断支援

医療分野における画像認識AIは、診断精度の向上と医師の業務負担軽減を目的として急速に普及しています。X線画像、CT、MRI、内視鏡画像などの医療画像から病変部位を自動検出し、医師の診断を支援する重要なツールとして位置づけられています。特に、がんの早期発見、骨折の診断、眼底疾患の検出などの分野で高い精度を発揮しており、見落としリスクの軽減と診断時間の短縮に大きく貢献しています。

農業における作物管理・病害検知

農業分野では、画像認識AIが作物の生育状況監視や病害虫の早期発見に活用されています。ドローンや固定カメラで撮影した作物の画像から、葉の色調変化、病斑の発生、害虫の存在などを自動検出し、適切な対処時期や方法を農家に提案します。また、収穫適期の判定や収量予測にも応用されており、農作業の効率化と収益向上を支援しています。スマート農業の中核技術として、労働力不足の解決と持続可能な農業経営の実現に貢献しています。

インフラ点検・保全業務

社会インフラの老朽化が進む中、画像認識AIを活用した点検・保全業務の自動化が注目されています。従来の人的点検では危険が伴う高所作業や、広範囲にわたる設備の効率的な監視が可能になり、インフラの安全性確保と維持管理コストの最適化を両立しています。

設備劣化状況の自動判定

橋梁、トンネル、建物などのコンクリート構造物では、画像認識AIがひび割れ、剥離、鉄筋露出などの劣化状況を自動で判定しています。撮影画像から劣化の種類、程度、範囲を数値化し、補修の優先度や必要性を客観的に評価できます。点検作業の標準化と効率化により、インフラの計画的な維持管理と長寿命化を支援しています。

ドローンを活用した遠隔点検

電力設備、通信鉄塔、風力発電施設などの高所設備点検では、ドローンに搭載されたカメラと画像認識AIの組み合わせが威力を発揮しています。送電線の断線、碍子の損傷、鉄塔の腐食などを自動検出し、人が直接アクセス困難な箇所の状況も詳細に把握できます。点検作業の安全性向上と作業時間の大幅短縮を実現し、インフラの安定供給に貢献しています。

翻訳・多言語対応サービス

国際化が進む現代において、画像認識AIは文字認識(OCR)技術と組み合わせて多言語対応サービスに活用されています。看板、標識、文書、メニューなどに記載された外国語テキストを自動認識し、リアルタイムで翻訳表示する技術が観光地、空港、商業施設で導入されています。また、手書き文字や特殊フォントにも対応可能な高精度な文字認識により、言語の壁を越えたコミュニケーション支援と国際的なビジネス展開の促進に貢献しています。

画像認識AI導入時の課題と対策

画像認識AIを実際のビジネスに導入する際には、技術的な課題や運用面での問題が発生することがあります。これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、画像認識AIの導入を成功に導くことができます。主要な課題とその対処法について詳しく解説します。

大量の学習データ確保の必要性

画像認識AIの精度を高めるためには、大量かつ高品質な学習データが不可欠です。一般的に、実用的な精度を実現するには数千から数万枚の画像データが必要とされており、これらのデータ収集は企業にとって大きな負担となります。

この課題に対する主な対策として、以下のアプローチが効果的です。まず、データ拡張技術を活用することで、既存の画像データから回転、拡大縮小、明度調整などを施した新たなデータを生成できます。また、合成データの活用により、CGや3Dモデルを使用して人工的に学習データを作成することも可能です。

さらに、転移学習やファインチューニングの手法を用いることで、既存の学習済みモデルを基盤として少ないデータでも効果的な学習を実現できます。オープンデータセットの活用や、業界団体での共同データ収集なども検討すべき選択肢です。

プライバシー保護・情報セキュリティ対応

画像認識AIシステムでは、個人の顔画像や機密性の高い製品画像など、センシティブな情報を扱うことが多く、プライバシー保護と情報セキュリティの確保が重要な課題となります。特に顔認識システムでは、個人情報保護法やGDPRなどの法的規制への対応が必須です。

効果的な対策として、まずデータの匿名化処理を徹底することが重要です。顔画像にマスキング処理を施したり、個人を特定できない形でデータを加工します。また、エッジコンピューティングの活用により、センシティブなデータをクラウドに送信せず、ローカルで処理を完結させることでリスクを軽減できます。

さらに、暗号化技術の導入、アクセス制御の強化、監査ログの取得といった包括的なセキュリティ対策を実装し、定期的なセキュリティ監査を実施することで、継続的な安全性の確保が可能です。

誤認識リスクへの対処法

画像認識AIは高い精度を誇りますが、完璧ではなく、誤認識によるリスクは常に存在します。特に医療診断支援や自動運転、セキュリティシステムなど、人命や重要な業務に関わる分野では、誤認識が深刻な問題を引き起こす可能性があります。

誤認識リスクを最小化するため、多層的な検証システムの構築が効果的です。複数のAIモデルを組み合わせたアンサンブル学習により、単一モデルの弱点を補完できます。また、信頼度スコアの設定により、AIの判断に対する確信度を数値化し、低信頼度の結果については人間による確認を必須とするワークフローを構築します。

さらに、段階的な導入アプローチを採用し、まずは影響の少ない業務から開始して徐々に適用範囲を拡大することで、リスクを管理しながら運用経験を蓄積できます。定期的な性能評価と再学習により、継続的な精度向上も重要な対策となります。

判断根拠の不透明性問題

ディープラーニングベースの画像認識AIは、「ブラックボックス」と呼ばれる判断プロセスの不透明性が大きな課題となっています。AIがなぜその判断を下したのかを理解することが困難で、特に規制の厳しい業界では導入の障壁となることがあります。

この問題への対策として、説明可能AI(XAI: Explainable AI)技術の活用が注目されています。Grad-CAMやLIMEなどの手法により、AIがどの部分に注目して判断を行ったかを可視化できます。また、注意機構(Attention Mechanism)を組み込んだモデル設計により、判断根拠をより明確に示すことが可能です。

さらに、ルールベースの手法とAIを組み合わせたハイブリッド型システムの採用により、一部の判断過程を透明化することも効果的です。導入時には、利害関係者への十分な説明とトレーニングを実施し、AIの特性と限界について理解を促進することが重要です。

破滅的忘却現象への対策

画像認識AIシステムを運用していく中で、新しいデータや新しいタスクを学習させる際に、以前に学習した知識を忘れてしまう「破滅的忘却(Catastrophic Forgetting)」現象が発生することがあります。この現象により、システム全体の性能が低下し、継続的な運用に支障をきたす可能性があります。

破滅的忘却を防ぐための主要な対策として、継続学習(Continual Learning)技術の導入が効果的です。Elastic Weight Consolidation(EWC)などの手法により、重要なパラメータを保護しながら新しい知識を学習できます。また、リハーサル学習では、過去のデータサンプルを定期的に再学習に含めることで、知識の定着を図ります。

さらに、マルチタスク学習のアプローチを採用し、複数のタスクを同時に学習させることで、汎用的な特徴表現を獲得し、忘却を抑制できます。モデルの定期的なバックアップとバージョン管理により、問題が発生した際の迅速な復旧体制を整備することも重要な対策となります。

画像認識AIサービスの選び方

画像認識AIサービスは多数の企業から提供されており、それぞれ異なる特徴や強みを持っています。自社のニーズに最適なサービスを選択するためには、技術的側面、運用面、経済面など多角的な視点から検討することが重要です。適切な選定プロセスを経ることで、投資対効果の高い画像認識AI導入を実現できます。

導入目的と求める精度の明確化

画像認識AIサービス選定の第一歩として、導入目的と必要な精度レベルを明確に定義することが不可欠です。用途によって要求される精度や処理速度は大きく異なるため、事前に具体的な要件を整理しておく必要があります。

製造業での品質検査に使用する場合は、99%以上の高精度が求められる一方、監視システムでの概算的な人数カウントであれば、80-90%程度の精度でも実用性を確保できる場合があります。また、リアルタイム処理が必要な用途では処理速度も重要な選定要因となります。

- 検出対象物の種類と特徴(形状、色、サイズなど)

- 撮影環境の条件(照明、背景、角度の変化など)

- 許容される誤認識率の上限値

- 必要な処理速度と応答時間

- 段階的な精度向上の可能性

クラウド版とオンプレミス版の比較

画像認識AIサービスは、クラウド型とオンプレミス型に大別され、それぞれ異なるメリットとデメリットを持ちます。組織のIT戦略、セキュリティポリシー、運用体制を考慮して最適な形態を選択することが重要です。

クラウド版のメリットは、初期投資を抑えて迅速に導入できることです。常に最新のAIモデルを利用でき、サーバー保守やアップデート作業が不要となります。一方で、継続的な利用料金が発生し、インターネット接続が必須となるため、機密性の高いデータを扱う場合は慎重な検討が必要です。

オンプレミス版の強みは、データを社内で完結して処理できるセキュリティ面の安心感と、長期的な運用コストの予測しやすさです。ただし、初期導入コストが高く、専門知識を持つ運用担当者の確保が必要となります。

| 比較項目 | クラウド版 | オンプレミス版 |

|---|---|---|

| 初期コスト | 低い | 高い |

| 運用コスト | 継続的に発生 | 主に保守費用 |

| 導入期間 | 短い | 長い |

| データセキュリティ | 外部依存 | 自社管理 |

| スケーラビリティ | 柔軟 | 制限あり |

既存システムとの連携性評価

画像認識AIサービスを既存の業務システムと効果的に連携させることで、業務プロセス全体の効率化を実現できます。システム統合の容易さは、導入成功の重要な要因となるため、技術的な互換性を事前に十分検証する必要があります。

API(Application Programming Interface)の提供状況と仕様は、システム連携の可能性を左右する重要な要素です。RESTful APIやSDKが充実しているサービスを選択することで、既存システムとの統合作業を効率的に進められます。

データベースとの連携においては、画像認識結果をリアルタイムで既存のデータベースに格納し、他のシステムから参照できる仕組みの構築が求められます。また、認識結果をCSVやJSON形式でエクスポートする機能があると、既存の分析ツールとの連携も容易になります。

- 提供されるAPIの種類と機能範囲

- 既存データベースとの連携方式

- ファイル入出力形式の対応状況

- 認証・アクセス制御の統合可能性

- ログ管理システムとの連携機能

コスト対効果の検討ポイント

画像認識AI導入の投資判断においては、初期費用だけでなく運用コストを含めた総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)を正確に算出し、期待される効果と比較検討することが不可欠です。定量的な効果測定指標を設定し、投資回収期間を明確化することで、経営層への説明責任を果たせます。

直接的なコスト削減効果として、人件費の削減、検査時間の短縮、不良品流出防止によるクレーム対応費用の削減などが挙げられます。人手による画像確認作業を自動化することで、年間数千万円規模のコスト削減を実現した事例も多数報告されています。

間接的な効果も重要な評価要素となります。作業品質の向上、従業員の負担軽減、24時間稼働による生産性向上など、数値化が困難な効果も含めて総合的に判断することが求められます。

- 初期導入コストの詳細分析:ライセンス費用、設定作業費、研修費用を含めた総額の算出

- 継続運用コストの予測:月額利用料、保守費用、アップデート費用の長期予測

- 削減可能コストの定量化:人件費削減額、時間短縮効果の金額換算

- 品質向上効果の評価:不良品検出率向上、クレーム減少による経済効果

- 投資回収期間の設定:経営方針に応じた適切な回収期間目標の設定

画像認識AIの将来展望と技術動向

画像認識AI技術は急速な進歩を遂げており、今後数年間でさらなる技術革新と普及拡大が予想されています。現在の深層学習ベースの手法から、より高度で効率的な次世代技術への移行が進む中、産業界全体での活用範囲も大幅に広がることが見込まれています。

最新の技術革新と研究成果

画像認識AI分野では、従来の畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を超える革新的な技術が次々と登場しています。Vision Transformer(ViT)の普及により、自然言語処理で成功したTransformerアーキテクチャが画像認識でも高い性能を実現しています。

特に注目すべき技術革新として、以下の研究成果が挙げられます:

- 自己教師あり学習:ラベル付きデータに依存せず、大量の未ラベルデータから効率的に学習する技術

- Few-shot学習:少数のサンプルデータから高精度な認識を実現する手法

- マルチモーダル学習:画像とテキストを同時に理解するCLIPやDALL-E等の技術

- ニューラルアーキテクチャサーチ(NAS):AI自らが最適なネットワーク構造を探索する技術

これらの技術により、従来よりも少ない学習データで高精度な画像認識が可能となり、導入コストの大幅な削減が実現されています。また、エッジコンピューティング向けの軽量化技術も進歩し、スマートフォンや組み込み機器での高精度な画像認識が可能になっています。

産業別での普及予測

画像認識AI技術の普及は産業分野ごとに異なるスピードで進展することが予測されており、それぞれの業界特有の課題と機会に応じた導入が加速しています。

製造業では、2025年までに品質検査工程の60%以上で画像認識AIが活用されると予測されています。特に半導体や自動車部品の検査において、人間の目視検査を上回る精度での不良品検出が実現されています。

医療分野においては、画像診断支援システムの普及が急速に進んでおり、放射線科や病理診断での実用化が拡大しています。AI診断支援技術は医師の診断精度向上と業務効率化に大きく貢献することが期待されています。

小売・流通業では、無人店舗やスマートレジの導入が本格化し、商品認識技術の精度向上により顧客体験の向上と運営コストの削減が同時に実現されています。

農業分野では、ドローンや農業ロボットと組み合わせた作物管理システムが普及し、収穫量の最適化と病害虫の早期発見による損失削減が実現されています。

| 産業分野 | 現在の普及率 | 2030年予測 | 主要用途 |

|---|---|---|---|

| 製造業 | 35% | 80% | 品質検査、設備保全 |

| 医療 | 15% | 50% | 画像診断、手術支援 |

| 小売業 | 20% | 70% | 商品認識、在庫管理 |

| 農業 | 5% | 40% | 作物管理、病害検知 |

次世代画像認識技術の可能性

次世代の画像認識AI技術では、現在の技術限界を大きく超える革新的な機能の実現が期待されています。これらの技術は単なる精度向上にとどまらず、画像認識の概念そのものを変革する可能性を秘めています。

量子機械学習の応用により、従来のコンピューターでは処理困難な超大規模データセットからの学習が可能になると予測されています。量子コンピューターの画像認識分野での活用は、指数関数的な処理能力向上をもたらす可能性があります。

神経形態学的コンピューティングでは、人間の脳の構造を模倣したチップにより、従来比で1000倍以上の省電力性能を実現しながら、リアルタイム画像認識が可能になる技術開発が進められています。

また、説明可能AI(XAI)の発展により、AIの判断根拠を人間が理解できる形で提示する技術が確立されつつあります。これにより医療診断や自動運転など、高い信頼性が求められる分野での本格導入が加速されています。

汎用人工知能(AGI)に向けた研究では、単一のモデルで複数の視覚タスクを同時に処理する技術が開発されており、特定用途に特化したAIから汎用的な視覚理解AIへの移行が進んでいます。

さらに、生成AI技術との融合により、画像認識と画像生成を組み合わせた新しい応用分野が生まれています。欠陥部品の修正案自動生成や、認識結果に基づく改善提案の可視化など、従来の認識機能を超えた価値提供が可能になっています。