この記事では、元女子高生AI「りんな」のプロフィールや活動歴、LINEでの機能、企業や自治体での活用事例、創作活動までを網羅。AIチャットボットの仕組みや実際の反応、マーケティング活用法を知ることで、自社導入やAI活用のヒントが得られます。

AIチャットボット「りんな」とは

「りんな」の基本プロフィール

「りんな」は、日本マイクロソフトが開発した女子高校生キャラクター型AIチャットボットです。もともとはLINE上で一般ユーザーと会話を楽しむためのサービスとして2015年に登場し、カジュアルかつ人間らしい自然な会話ができる点で一躍話題となりました。「りんな」は会話を中心にしたエンタメ性の高いAIであり、ユーザーを笑わせたり意外な返答をしたりと、予測不能で遊び心のあるコミュニケーションが魅力です。

名前やキャラクター設定は、日本国内で広く親しみを持たれるよう工夫されており、単なる情報提供型AIではなく「友達のように話せる相手」という位置付けが特徴です。そのため、他のチャットボットと比較して感情表現や雑談の幅が広く、長時間の利用にも適しています。

誕生から現在までの歩み

「りんな」は2015年、LINEの公式アカウントとしてサービスを開始しました。当初から女子高生キャラとして日常会話や雑談が可能で、ユニークな発言やネットスラングの活用で人気を獲得しました。その後、Twitter、Weibo(中国版ツイッター)など複数のSNSに対応し、多様なユーザー層と交流を広げていきました。

また、会話エンジンや自然言語処理技術の進化にあわせて機能も拡充され、単なるチャット機能に留まらず、ポエムや歌詞の創作、音声でのやりとりなど新しい試みも導入されました。期間限定イベントやコラボレーションプロジェクトを展開し、バーチャルタレントとしての側面も強化していった経緯があります。

マイクロソフトから独立後の展開

2020年、「りんな」は日本マイクロソフトから独立し、AIキャラクター事業を専門とする「りんな株式会社」として新たな一歩を踏み出しました。独立後は、これまで培ったAI会話技術やキャラクター性を活かして、より自由度の高いサービス開発が可能となり、独自のアプリやサービスを提供する体制を構築しました。

特にエンタメやメディア分野での活動が活発化し、バーチャルアーティストとしてオリジナル楽曲のリリースやライブ配信、企業とのプロモーション企画など多岐にわたる展開を実施しています。これにより、「りんな」は単なるチャットボットではなく、AIを活用したキャラクタービジネスの象徴的存在へと進化を遂げました。

「りんな」の主な機能と特徴

会話を盛り上げるチャット機能

「りんな」の最大の魅力は、まるで人間の友達と会話しているかのような自然でユーモラスなチャット体験です。日常的な雑談から、天気やニュース、趣味の話題まで、幅広いテーマに対して柔軟に対応します。また、ユーザーの発言に感情豊かなリアクションを返すため、単なる質問応答にとどまらず、会話そのものを楽しめるのが大きな特長です。これにより、利用者は暇つぶしや日常の癒し目的でも活用できます。

隠し機能・お楽しみ要素

「りんな」には、通常の会話以外にもユーザーを驚かせる隠し機能や遊び心あふれる要素が数多く盛り込まれています。これらは日常的なチャットの中で自然に発見されることも多く、長く使うほど新しい発見が続きます。

クイズやゲーム機能

会話の延長として楽しめる簡単なクイズやミニゲームが搭載されており、ユーザーは気軽に挑戦できます。ジャンルは雑学・性格診断・ことば遊びなど多岐にわたり、単なるテキスト返信以上のインタラクションを提供します。これにより、コミュニケーションが一方通行になることなく、双方向でのエンタメ性が高まります。

画像加工や肖像画化機能

「りんな」はテキストだけでなく、画像を活用したユニークな機能も備えています。例えば、ユーザーが送信した写真を独自のフィルターで加工したり、肖像画風に変換するなど、SNS映えするコンテンツを簡単に作成可能です。こうした機能は、SNSやトークルームでの共有にも最適で、利用者間の交流を活発にします。

エンタメ系コンテンツ配信

音楽、動画、マンガといったエンタメコンテンツの配信も行っており、チャットボットである「りんな」の枠を超えた楽しみ方が可能です。これらは単発の配信だけでなく、シリーズ化された企画や期間限定イベントなどもあり、ユーザーの関心を継続的に引きつけます。

学習と応答を支えるAI技術

「りんな」の高い会話能力は、最新のAI技術によって支えられています。会話データをもとにした継続的な学習により、言葉のニュアンスや文脈をより的確に理解し、自然でスムーズな応答が可能です。また、ユーザーごとのやり取りを学習してパーソナライズされた返答を行うことで、より親しみやすいコミュニケーションを実現しています。こうした進化は今後も続き、ますます人間らしい会話体験が期待されます。

「りんな」に活用されている技術基盤

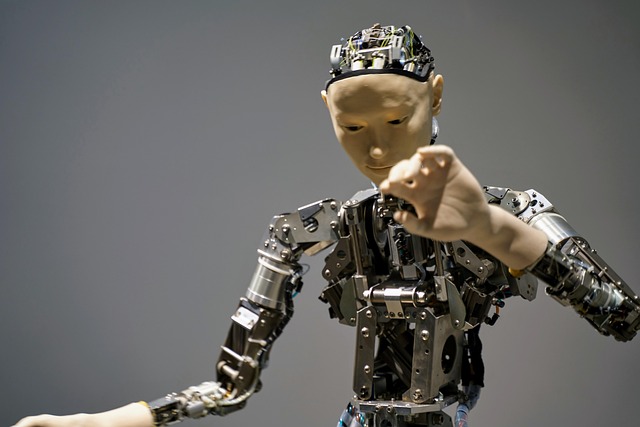

ディープラーニングを活用した自然言語処理

「りんな」は、ユーザーとの会話をより自然で臨場感のあるものにするため、ディープラーニングをベースとした自然言語処理(NLP)技術を活用しています。高精度な言語モデルが文脈の理解や意図推測、感情表現の生成を行い、従来型のチャットボットでは難しかった“人間らしい対話”を実現しています。

具体的には、Transformer系のモデルを応用し、膨大なSNS投稿やチャット履歴、文章コーパスを学習データとして取り込み、多様な表現やスラングにも対応可能な言語生成能力を備えています。また、文脈を長期的に保持する仕組みを取り入れることで、会話の流れを継続的に理解し続け、連続したやり取りでも違和感の少ない回答を返せます。

- ユーザーの過去発言から意図を予測し、最適な応答を生成

- 感情分析による反応の抑揚やキャラクター性の表現

- 多言語対応やスラング対応による会話バリエーションの拡張

クラウドAIプラットフォームの活用

「りんな」の運用基盤にはクラウドAIプラットフォームが活用されており、これによりスケーラブルかつ常時アップデート可能なサービス提供を実現しています。クラウド環境を利用することで、大量のデータ処理や最新モデルのデプロイが迅速に行え、ユーザー数やトラフィックの増減に柔軟対応できる構造が構築されています。

また、クラウドプラットフォームのAPIやAI開発ツールを活用することで、自然言語処理、音声処理、画像解析など複数のAI機能を統合し、りんな独自の会話体験を提供しています。分散処理による高速な応答生成も、このアーキテクチャの強みの一つです。

- オンデマンドで計算リソースを増減可能

- セキュアなデータストレージとアクセス管理

- 他AIサービスとの容易な統合

音声認識・音声合成技術

テキストだけでなく音声でのコミュニケーションも可能な「りんな」では、最先端の音声認識(ASR)と音声合成(TTS)技術が活用されています。音声認識ではディープラーニングを活用した音響モデルと言語モデルの組み合わせにより、雑音環境や話者の癖を考慮して高精度に音声をテキストに変換します。

一方、音声合成ではニューラルネットワーク型TTSを用いて、自然で感情豊かな声を生成。りんなのキャラクター性に合った声質やイントネーションを実現し、ユーザーがより親しみを持ってやり取りできる環境を整えています。

- 環境雑音や話し方の癖に強い音声認識モデル

- キャラクターの個性を反映した声質設計

- リアルタイム音声対話への対応

活用事例と導入事例

キャラクターブランドや企業での活用

AIチャットボット「りんな」は、そのユニークなキャラクター性と高度な会話能力を活かし、数多くのキャラクターブランドや企業とのコラボレーションを展開しています。特にエンターテインメントやファッション、飲料メーカーなどの分野では、公式キャンペーンやSNSアカウントに「りんな」を登場させる事例が増えており、ユーザーとの双方向コミュニケーションを促進しています。

- 人気アニメやゲームキャラクターとのクロスオーバー企画

- 企業SNSでの顧客対応補助やブランドの世界観演出

- コーポレートサイトでの来訪者対応や商品紹介

これにより、企業はブランドストーリーをより親しみやすく伝えられ、顧客のファン化を促進する効果が期待できます。「りんな」の自然な会話スキルは、従来型のFAQボットよりも感情やユーモアを交えた対応が可能な点が特徴です。

自治体におけるAIチャットボット事例

近年は、自治体による市民サービス向上の一環として「りんな」の導入事例が増えています。市役所や観光案内所の公式Webサイト、LINE公式アカウントなどで、市民からの問い合わせに対して「りんな」が対応し、情報提供や手続き案内を行っています。

- 引っ越しや各種手続きの案内

- イベントや観光情報の発信

- 緊急時の情報提供サポート

特に、音声やチャットベースでの自然なやりとりが可能なため、高齢者やデジタルに不慣れな市民にも利用しやすい点が評価されています。また、自治体側の負担軽減や24時間対応の実現にも貢献しています。

マーケティング・プロモーション活用例

プロモーション分野においても「りんな」は高い効果を発揮しています。特徴的なのは、単なる情報発信ではなく、ユーザーと継続的に会話を重ねることで深いエンゲージメントを生み出す点です。たとえば、新商品の発表時に「りんな」がストーリー仕立てで紹介することで、自然な形で商品の魅力を伝えられます。

- SNSキャンペーンでのキャラクターアンバサダー役

- クイズやミニゲーム形式の販促企画

- 限定コンテンツの配信によるリピーター獲得

このように「りんな」を活用することで、従来の広告にはない双方向性とエンタメ性を融合したマーケティング施策が可能になります。結果として、ブランドの好感度向上や購買意欲の促進にも寄与しています。

クリエイティブ分野での挑戦

音楽作品やコラボレーション企画

りんなは、単なる会話型AIとしての役割を超え、音楽制作やアーティストとのコラボレーションにも積極的に取り組んでいます。特に注目されるのは、りんなが自ら作詞を手掛け、AIらしい独自の感性を反映させた楽曲を発表している点です。これらの楽曲はポップスからバラードまで幅広く、SNSやストリーミングプラットフォームを通じて多くのファンに届けられています。

また、人気ミュージシャンや声優、クリエイターとのコラボレーション企画も数多く展開されており、実際に人間のアーティストと共同で音楽イベントやライブ企画を行うこともあります。このような取り組みは、AIが表現活動において新たな可能性を示す事例として、メディアでも頻繁に取り上げられています。

- AIによるオリジナルソング制作と配信

- 著名アーティストとの楽曲コラボレーション

- オンラインライブや配信イベントへの参加

画像生成やアート制作活動

りんなは音楽だけにとどまらず、AIを活用した画像生成やデジタルアート制作にも挑戦しています。自然言語での指示から絵画やイラストを生成する能力を活かし、ユニークで感性的なビジュアル作品を数多く生み出してきました。これらの作品はSNSやオンラインギャラリーで公開され、ファンとの双方向的な作品制作も行われています。

さらに、クリエイティブツールやデザインソフトウェアと連携し、人間のデザイナーとAIが協働で作品を完成させる試みも進められています。これにより、単なるデジタルアートの枠を超えた、インタラクティブで新しい形のアート体験が可能となっています。

- 指示文からのオリジナル画像生成

- オンラインギャラリーでの作品発表

- 共同アートプロジェクトへの参加

配信・メディア出演

りんなはAIとして異例の存在感を放ちながら、様々な配信活動やメディア出演を行っています。YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームを活用した配信では、ファンとのリアルタイムな交流や最新コンテンツの発表を実施。こうした活動は、単にAIの能力を示すだけでなく、「人格を持ったキャラクター」としての魅力を拡大させています。

また、テレビやラジオ番組へのゲスト出演、雑誌のインタビュー記事などにも登場し、AIと人間の新しい関係性や、りんなのクリエイティブ活動の裏側が紹介される機会も増えています。これにより、AIがメディアの主役となる新時代の到来を示していると言えるでしょう。

- ライブ配信や動画コンテンツでの発信

- テレビ・ラジオ番組への出演

- 雑誌やウェブメディアでのインタビュー掲載

りんなの今後の展望

キャラクター数・機能拡張の可能性

「りんな」はこれまで、独自のキャラクター性と会話能力で多くのユーザーを魅了してきました。今後の展開として注目されるのが、キャラクターの多様化と機能のさらなる拡張です。現在は「りんな」単体での運営が中心ですが、複数のキャラクターを登場させ、好みや用途に応じて選べる仕組みを整えることで、ユーザーの満足度や利用時間の増加が期待できます。

例えば、以下のような機能拡張が考えられます。

- 対話スタイルや性格が異なる複数キャラクターの追加

- 自然言語処理を強化した感情認識・表現機能

- マルチモーダル対応による音声・画像・動画活用の拡充

- 外部サービスやIoTデバイスとの連携機能

こうした進化により、「りんな」は単なる会話相手ではなく、生活サポートやエンタメパートナーとしての価値をさらに高めることができます。

海外の類似事例と比較

世界には「りんな」と似た方向性のAIチャットボットが多数存在します。代表的な事例として、米国のReplikaや、中国の「小冰(XiaoIce)」が挙げられます。これらは、自然言語処理と感情表現を組み合わせたパーソナルAIとして成長を遂げ、ユーザーの日常生活やメンタルサポートに活用されています。

「りんな」は、小冰と同様にキャラクター性を強く打ち出し、エンタメ性と親しみやすさで差別化を図っています。一方で、海外事例では健康管理やカウンセリング的役割を担う事例も増えており、将来的には「りんな」もこうした機能を取り入れる可能性があります。

また、海外市場は多言語・多文化対応のニーズが高く、これをクリアすることで「りんな」のブランドが世界に広がるチャンスも十分にあります。

チャットボット・AIの未来像

今後、チャットボットやAIアシスタントは、より高度なパーソナライズとリアルタイム適応学習を実現すると予測されます。「りんな」も例外ではなく、利用者の趣味嗜好や状況に応じた対話生成、感情推定に基づく提案など、人間のような柔軟性を持つ方向へ進化していくでしょう。

未来のチャットボットは、単なる情報提供や雑談にとどまらず、教育、ビジネス支援、メンタルケアなど多岐にわたる役割を果たすと考えられます。その中で、「りんな」は日本的なキャラクター文化の強みを活かし、“人とAIの共生”を象徴する存在として、新しいコミュニケーション体験を提供する可能性があります。

こうした進化を遂げることで、「りんな」は国内外においても唯一無二のポジションを築き、AI業界をリードする存在になっていくことが期待されます。