この記事では、生成AI開発プラットフォーム「Dify」をGitHubから導入・活用する方法を解説します。リポジトリ構成や連携メリット、ローカル・クラウド環境でのセットアップ手順、RAG導入やAPI連携などの拡張方法、さらによくあるエラー解決策まで網羅し、効率的にAIアプリを開発・運用したい方の課題解決に役立ちます。

目次

Difyとは?概要と基本機能

ノーコードで生成AIアプリを構築可能

Difyは、プログラミング知識がなくても生成AIアプリケーションを構築できるノーコードプラットフォームです。直感的なUIとドラッグ&ドロップ操作により、チャットボットや文章生成ツール、データ解析アプリなど、幅広い用途のアプリ開発が可能になります。これにより、エンジニアだけでなく、マーケティング担当者やビジネスアナリストといった非技術職のユーザーも、自社の業務に特化したAIツールを短期間で作成することができます。

また、Difyは公式のGitHubリポジトリからソースコードを取得できるため、オンプレミス導入や高度なカスタマイズにも柔軟に対応できます。

多様な大規模言語モデル(LLM)に対応

Difyは、OpenAI GPTシリーズやAnthropic Claude、Meta LLaMA、Mistralなど多数のLLMに対応しています。APIキーを入力して選択するだけで利用モデルを切り替えられ、目的や要件に応じたモデル選択が可能です。このマルチモーダルなLLM対応は、異なるタスクに最適なモデル運用を実現し、開発コストの最適化や性能向上に貢献します。

RAG(検索拡張生成)による高精度な応答

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、外部データベースや社内ドキュメントから必要な情報を検索し、それをもとに生成AIが応答を作成する手法です。DifyにはRAG機能が標準搭載されており、ナレッジベースの統合によって精度の高い応答生成が可能になります。たとえば、社内マニュアルやFAQドキュメントを読み込ませることで、業務特化型のチャットサポートAIを構築できます。

柔軟なカスタマイズ性と自社環境対応

Difyは、ビジネス要件や運用ポリシーに合わせた柔軟なカスタマイズをサポートします。GUIでの設定変更だけでなく、.envやYAMLファイルを通じた環境設定、Webフックや外部API統合など、エンジニアによる高度な調整が可能です。また、オンプレミス環境やプライベートクラウドへのデプロイも容易で、自社のセキュリティポリシーやコンプライアンス要件に沿った運用ができます。

エンタープライズ向けの高いセキュリティ性

企業利用において重要なセキュリティ面もDifyでは重視されています。ユーザー認証やアクセス制御、APIキーの暗号化管理、通信のSSL/TLS暗号化など、複数のセキュリティ対策が実装されています。さらに、GitHubからソースコードを取得して自社インフラ上で運用することで、データを外部サービスに送信せずに安全にAI機能を活用できます。このような高セキュリティ設計は、金融や医療分野など厳しい規制下にある業界でも採用しやすい特徴となっています。

DifyとGitHubを連携するメリット

バージョン管理による開発効率化

DifyとGitHubを連携することで、生成AIアプリケーションのソースコードや設定ファイルを効率的にバージョン管理できます。GitHubのブランチ機能を活用すれば、新機能の追加や修正を別ブランチで試し、問題がなければメインブランチへ統合するという安全な開発プロセスを実現できます。また、過去のコミット履歴から任意の時点に戻すことが可能なため、不具合発生時のロールバックも容易です。これにより、開発スピードと品質を両立させながらDifyのプロジェクトを進められます。

チーム開発の円滑化と共同作業

GitHubは複数人での同時開発やコードレビューに適したプラットフォームです。Difyで作成したアプリやワークフローをGitHub上にホストすれば、プルリクエスト(Pull Request)を通じて他メンバーが改善提案を行い、レビュー後に安全に反映可能です。コードや設定の変更履歴が明確に残るため、誰がいつどの部分を更新したのかが把握しやすく、コミュニケーションロスを最小化できます。さらに、コメント機能を使った具体的なフィードバックにより、チーム全体でのナレッジ共有も促進されます。

CI/CDを利用した自動デプロイ

DifyとGitHubを連携する大きなメリットの一つが、GitHub ActionsなどのCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)ツールを組み合わせた自動デプロイの構築です。これにより、コードの更新をGitHubにプッシュすると、自動的にビルド・テスト・デプロイが実行され、本番環境やステージング環境に素早く反映されます。人的なデプロイ作業を減らし、ヒューマンエラーを防止すると同時に、リリースサイクルを高速化できます。結果として、Difyアプリケーションの改良を継続的かつ安全に進められます。

GitHub Copilotなど補助ツール活用

GitHub CopilotのようなAIペアプログラミングツールを活用すれば、DifyとGitHub連携の開発効率はさらに向上します。Copilotはコードの自動補完や関数提案を行うため、繰り返し作業や構文ミスの削減に効果的です。これにより、開発者はロジック設計やアプリの発想部分により多くのリソースを割けるようになります。また、Copilot以外にもGitHubのコード検索やセキュリティスキャン機能を利用することで、脆弱性の早期発見やリファクタリングの効率化が可能になります。これらの補助ツールは、Difyプロジェクトの開発品質とスピードの両面を支える強力な武器となります。

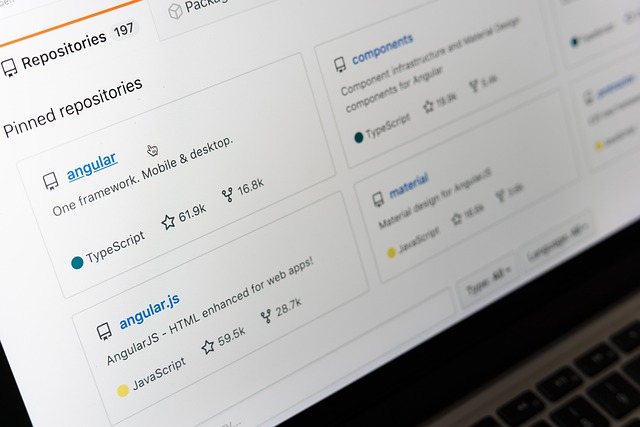

GitHub上のDifyリポジトリの活用方法

リポジトリの構造と主要ファイル

GitHub上のDifyリポジトリは、効率的に開発やカスタマイズを進めるために整理されたディレクトリ構造を持っています。構造を正しく理解することで、必要なコードやドキュメントへ迅速にアクセスでき、バグ修正や機能追加の作業効率が向上します。

- /frontend:フロントエンドのUIに関するソースコード

- /backend:APIやデータ処理に関するバックエンドのコード

- /docs:インストール手順や設定に関するドキュメント群

- /docker:Docker関連設定ファイルとCompose構成ファイル

- README.md:プロジェクトの概要や導入手順の記載

READMEの読み方とインストールガイドの活用

DifyのGitHubリポジトリのREADME.mdは、まず最初に確認すべき重要なファイルです。ここには、プロジェクト概要やサポート対象、クイックスタートなどが簡潔にまとまっています。特に初回導入時は、インストール手順の章を熟読し、依存関係や環境変数の設定を漏れなく行うことが重要です。

- 概要セクションでDifyの目的と適用範囲を理解

- 前提条件の確認(必要なツールやバージョン)

- セットアップコマンドのコピー&ペーストによる素早い環境構築

多くの場合、インストールガイドにはローカル開発用と本番用の両方の手順が記載されていますので、用途に応じた方法を選択しましょう。

開発ドキュメント・更新履歴の確認

Difyの開発は継続的に進められており、新機能追加やバグ修正が頻繁に行われます。これらの情報は/docsディレクトリ内やGitHub上のCHANGELOG.mdで確認可能です。

- 開発ガイド:APIリファレンスやコード規約、テスト手順などを参照

- 更新履歴(Changelog):バージョンごとの変更点を把握し、アップデート時の影響範囲を予測

更新履歴を追うことで、既知の不具合修正や新しい設定オプションにすぐ対応でき、アプリ運用の安定性向上に直結します。また、不具合の原因調査時にも、いつ・どのバージョンで関連する変更があったかを特定する手掛かりとなります。

IssuesやPull Requestを使った情報収集

DifyのGitHubリポジトリには、現状の課題や開発進行状況がIssuesやPull Requestに反映されています。これらを定期的にチェックすることで、公式ドキュメントに載る前の最新情報を入手できます。

- Issues:バグ報告や改善要望を確認し、同様の問題が既に報告されているかを検索

- Pull Request:新機能の追加や修正内容を事前に把握し、プレビューを試す

特に開発者や運用担当者にとって、プルリクエストの内容を読むことでコード変更の意図や影響範囲を理解でき、アップデートに伴うリスクを事前に評価できます。

DiscussionsやWikiでのナレッジ共有

DifyコミュニティはGitHubのDiscussions機能やWikiを通じてノウハウ交換を活発に行っています。これらは公式マニュアルではカバーしきれない実践的な情報源となります。

- Discussions:質問やアイデア交換、ユーザー同士の課題解決の場

- Wiki:カスタム設定方法や事例集など、ドキュメントとしてまとめられた情報

特にDiscussionsには、インストール時のトラブルシューティングやユースケース紹介が多数投稿されており、日本語での情報も増えつつあります。Wikiでは、オフィシャルには含まれない環境構築例やスクリプトが公開されており、独自運用の参考になります。

Difyのセットアップ手順

ローカル環境での構築方法

Gitのインストール

Difyをローカル環境に構築するためには、まずGitを正しくインストールする必要があります。Gitはソースコードのバージョン管理システムであり、Dify GitHub リポジトリ からコードを取得する際に利用します。Windowsの場合は公式サイトからインストーラをダウンロードし、MacやLinuxではターミナルで以下のコマンドを実行します。

# Mac(Homebrew使用)

brew install git

# Ubuntu/Debian

sudo apt update

sudo apt install git

インストール後は、git --versionでバージョンを確認し、環境に正しく組み込まれていることを確認してください。

リポジトリのクローン

Gitの準備が整ったら、Difyの公式GitHubリポジトリをローカルマシンにクローンします。これにより、最新のソースコードや設定ファイルが取得できます。

git clone https://github.com/langgenius/dify.git

cd dify

この操作によって、ローカル環境にDifyの全ファイルが展開され、以降のセットアップ作業に進む準備が整います。ブランチを切り替えて特定のバージョンを利用することも可能です。

Docker/Docker Composeのセットアップ

Difyのローカル構築では、ミドルウェアやバックエンド、Webサービスを効率的に動作させるためにDocker環境を活用します。DockerとDocker Composeをインストールすることで、複数のコンテナを一括管理できます。

# Mac(Docker Desktop)

brew install --cask docker

# Ubuntu

sudo apt update

sudo apt install docker.io docker-compose

インストール後はdocker --versionとdocker-compose --versionでバージョンを確認し、正常にインストールされたことをチェックします。

ミドルウェア、バックエンド、Webサービスの起動

すべての依存関係が整ったら、Docker ComposeでDifyのコンテナ群を起動します。公式リポジトリ内のdocker-compose.ymlには、PostgreSQLやRedisなど必要なミドルウェア、Difyのバックエンド、フロントエンドが定義されています。

# 環境変数を設定

cp .env.example .env

# 必要に応じて.envファイルを編集

# コンテナ群を起動

docker-compose up -d

コンテナが正常に起動すれば、ブラウザから指定されたURL(通常はhttp://localhost:3000など)へアクセスし、DifyのUIを確認できます。ログを確認することで、サービスの稼働状況やエラーの有無を把握できます。

クラウド環境(AWS、GCP、Azureなど)での構築方法

Terraformを利用したデプロイ

クラウド環境でDifyを構築する場合、Terraformを使ってインフラをコード化(IaC)し、再現性の高いデプロイが可能です。公式リポジトリやコミュニティで提供されているTerraformモジュールを活用することで、VPCやロードバランサー、DBインスタンスなどを自動構築できます。

# Terraform 初期化

terraform init

# 設定ファイルの検証

terraform validate

# デプロイ実行

terraform apply

AWS CDKを利用したデプロイ

AWS上へのデプロイは、AWS CDK(Cloud Development Kit)を用いてプログラムコードとして定義する方法も有効です。Node.jsやPythonなど好みの言語でスタックを記述し、DifyのDockerイメージをECSやEKSにデプロイできます。これにより、コードベースでの変更追跡とGitHub連携による自動デプロイも実現可能です。

Azure DevOpsパイプラインを利用したAKSデプロイ

Azure環境では、Azure Kubernetes Service(AKS)を利用したDifyのデプロイが便利です。Azure DevOpsパイプラインにKubernetes用のマニフェストやHelmチャートを設定し、CI/CDの一環として自動デプロイを実行できます。これにより、GitHub上で更新されたコードが即座にAKSへ反映されます。

Alibaba Cloudを利用した展開方法

中国やアジア地域を中心にサービス展開する場合、Alibaba Cloudを利用したDifyデプロイが有効です。Alibaba Cloud Container Service for Kubernetes(ACK)を使用すれば、DockerベースのDifyサービスをスムーズに配備できます。TerraformやCloudFormation互換のツールでIaC化も可能です。

Milvusとの連携による環境構築

DifyはRAG(検索拡張生成)機能を強化するために、ベクトルデータベース「Milvus」との連携が可能です。Milvusを構築し、Difyの設定ファイルで接続情報(ホスト、ポート、ユーザー等)を指定することで、大規模データセットからの高速検索と応答精度向上が実現します。

# Milvus用Docker Compose起動例

wget https://github.com/milvus-io/milvus/releases/download/vX.Y.Z/milvus-docker-compose.yml -O milvus.yml

docker-compose -f milvus.yml up -d

MilvusとDifyを組み合わせることで、チャットボットや知識検索システムの性能を飛躍的に高めることができます。

Difyアプリケーション開発の流れ

モデル・プロバイダーとの接続

Difyで生成AIアプリを開発する際の第一歩は、利用するAIモデルやプロバイダーと接続することです。OpenAIやAnthropic、Azure OpenAIなど、対応している複数の大規模言語モデル(LLM)プロバイダーから選択でき、用途やコスト、精度に合わせて最適なモデルを組み合わせることが可能です。

接続設定はDifyの管理画面や設定ファイルから行い、APIキーやエンドポイントURLを登録します。セキュリティ上、これらのキーはGitHubにそのままコミットしないよう.envファイルなどの環境変数で管理するのが推奨されます。

さらに、モデルごとに温度(Temperature)や最大トークン数などのパラメータを調整することで、生成される文章の創造性や応答の一貫性をコントロールできます。これにより、業務に最適化されたAIの応答を実現できます。

ワークフロー構築とデータ活用

モデルとの接続が完了したら、次はアプリケーションのワークフローを構築します。DifyではGUIベースでプロンプト設計や分岐ロジックを設定でき、ノーコードでも高度な処理フローを作成可能です。

例えば、ユーザーからの入力を受け取り、外部APIから追加データを取得し、それを基にモデルへ指示を送る一連の流れを設定できます。また、Difyはデータベースやベクトルストア(例:Milvus)と連携し、RAG(検索拡張生成)による高度な回答を生成することも可能です。

こうしたワークフロー構築をGitHubと連携させることで、JSONやYAML形式の設定ファイルをバージョン管理し、開発チーム間で変更点を可視化しながら安全に改善を進められます。

本番環境へのデプロイと運用

設計・構築したアプリケーションは、本番環境へデプロイして初めてユーザーが利用可能になります。DifyはDockerやKubernetes対応のため、AWS、GCP、Azureなどのクラウドサービスにも容易に展開できます。

GitHub Actionsや他のCI/CDツールを組み合わせることで、コードの更新から自動ビルド・デプロイまでを一貫して実行でき、リリース作業の効率化と人的ミスの削減が期待できます。

運用フェーズでは、アプリケーションのレスポンスログやエラーをモニタリングし、モデル設定やワークフローを随時改善していくことが重要です。また、GitHub上で Issues や Pull Request を活用し、バグ修正や機能追加をスムーズに行うことで、長期的に安定したサービス提供が可能になります。

機能拡張とカスタマイズ

RAGの導入と設定例

RAG(Retrieval Augmented Generation)は、大規模言語モデルの生成能力に外部データベースからの情報検索を組み合わせることで、より正確でコンテキストに沿った回答を実現する手法です。Difyでは、このRAG機能を容易に導入でき、独自のナレッジベースを構築して応答品質を向上させることが可能です。

設定の流れとしては、まずGitHub上の公式Difyリポジトリから必要なサンプルコードや設定ファイルを取得し、データベース(例: MilvusやElasticSearch)と接続します。その後、検索クエリと生成モデルのレスポンスを組み合わせるワークフローを定義します。例えば、技術ドキュメントやFAQ集をRAGの検索対象として登録することで、社内向けQAシステムを高精度化できます。

- GitHubリポジトリからRAG機能のサンプル構成を取得

- 外部ベクトルデータベースとの接続設定

- 検索結果を生成モデルに組み込むワークフロー構築

オリジナルプロンプトテンプレート作成

Difyでは、オリジナルのプロンプトテンプレートを作成することで、アプリケーションの回答スタイルやトーン、フォーマットを自由にカスタマイズできます。これにより、同じ質問でも業界特化型の解答やブランドに合った言い回しが可能になります。

テンプレートはYAMLやJSON形式で管理でき、GitHubと連携してバージョン管理を行うことが推奨されます。例えば、社内用の業務報告生成テンプレートを定義し、更新時にはPull Request経由でレビューする運用が考えられます。この方法なら、複数人のチームでもルールを統一しながらプロンプト最適化を進められます。

{

"role": "system",

"content": "あなたは金融業界向けの専門アシスタントです。以下の質問に対して最新の金融データを付加して回答してください。"

}

外部APIやツールとの統合

Difyは外部APIやツールとの統合が容易で、GitHubにホストされたプラグインコードやWebhook機能を利用して機能拡張できます。例えば、CRMシステムやマーケティングツール、分析基盤と連携させることで、生成AIアプリの価値を大幅に高めることが可能です。

統合の際には、APIキーやWebhookエンドポイントの安全な管理が重要です。GitHub Actionsと組み合わせれば、コード変更時に自動テストやデプロイを行いながら、外部サービスとの連携設定も更新できます。これにより、開発サイクルを短縮しつつ運用の安定性も確保できます。

- Webhookを利用したリアルタイムAPI連携

- GitHub Actionsによる自動デプロイと設定同期

- 外部サービスの認証情報を.envファイルで安全に管理

GitHub APIとの連携活用法

DifyワークフローからGitHub APIを呼び出す方法

Difyでは、ワークフロー機能を活用してGitHub APIを直接呼び出すことで、リポジトリ情報の取得やIssueの作成、Pull Requestのマージなど様々な処理を自動化できます。これにより、生成AIによるコードレビューやドキュメント整理などと組み合わせた高度な自動化が可能になります。

基本的な流れは以下の通りです。

- GitHubでPersonal Access Tokenを発行し、必要なScope(例: repo, workflow, issues)を設定する。

- Difyのワークフロー設定画面でHTTPリクエストノード(またはカスタムスクリプトノード)を追加する。

- GitHub APIエンドポイント例:

https://api.github.com/repos/{owner}/{repo}/issuesを設定し、必要に応じてクエリやJSONボディを構築する。 - Authorizationヘッダーに

token <Personal Access Token>を付与して認証する。

例えば、新しいIssueを自動作成する場合のHTTP POSTリクエスト例は以下の通りです。

{

"title": "自動生成されたバグ報告",

"body": "AIが検出した問題の概要...",

"labels": ["bug", "auto-generated"]

}

このような設定を行うことで、Dify上のAIアシスタントが検知した問題を即座にGitHubのIssueとして登録できるようになります。

外部サービス経由でのGitHub連携

直接GitHub APIを利用するだけでなく、Zapierやn8n、IFTTTなどの外部自動化サービスを経由して連携する方法もあります。これにより、認証や権限管理を外部サービスに委託し、DifyはHTTPリクエストで外部サービスのWebhookやAPIを叩く形でGitHubと間接的にやりとりできます。

主なメリットは以下の通りです。

- 設定の簡略化: GitHub APIの細かいエンドポイントを直接扱わずに済み、GUIでワークフローを構築可能。

- セキュリティ向上: Dify環境にGitHubトークンを直接置く必要がない。

- 複数サービスとの同時連携が容易(例: GitHubとSlackへの同報通知)。

例えば「Difyでのコード生成終了 → Zapier経由でGitHubにPush → Slackで通知」といった複合的な自動化が実現できます。

GitHub連携時の注意点

DifyとGitHub APIを連携する際には、いくつかの重要な注意点があります。

- レート制限の確認: GitHub APIには時間あたりの呼び出し上限があり、過剰なAPIアクセスは制限やエラーの原因になります。

- 認証情報の管理: Personal Access TokenやOAuth認証情報は環境変数や秘密管理サービスに安全に保管してください。

- 権限スコープの最小化:不必要に広い権限スコープを与えず、必要な機能だけに限定する。

- エラー処理の実装:APIからのエラーレスポンス(例: 403 Forbidden, 404 Not Found)を想定し、リトライやフォールバック処理を用意する。

- 組織ポリシー遵守:企業やチームのセキュリティガイドラインに従って設定を行う。

これらを守ることで、DifyとGitHubの安定的かつ安全なAPI連携を実現できます。

よくあるトラブルと解決方法(FAQ)

Git cloneができない/リポジトリが見つからない

DifyをGitHubから導入しようとする際に、git cloneコマンドでエラーが発生するケースがあります。この問題は、リポジトリURLの打ち間違いやアクセス権限の不足によって生じることが多いです。まず、GitHub公式サイトでDifyの公式リポジトリURLを再確認してください。

- URLの記載が正しいか(HTTPSまたはSSH形式を利用)を確認

- SSH利用時は事前に公開鍵をGitHubに登録しているか確認

- プライベートリポジトリの場合、アクセス権限を付与されているか確認

また、ネットワーク環境によってはGitHubへの接続が制限されているケースもあります。VPNを利用する、または企業ネットワークのプロキシ設定を変更することで解消できる場合があります。

docker-composeが起動しない

Difyの開発環境構築ではdocker-compose upを利用しますが、起動エラーが発生する場合は以下をチェックしましょう。

- Docker本体とDocker ComposeのバージョンがDifyの推奨要件を満たしているか

docker psで既存のコンテナが競合していないか.envや設定ファイルで必須のポートやサービス名が正しいか

特にボリュームのマウント権限エラーや、ポートの競合による起動失敗はよくあるため、不要なコンテナ・ボリュームを削除してから再試行してください。

環境変数設定ミスによるエラー

Difyでは.envファイル内の環境変数が正常動作に必須です。APIキーやデータベース接続情報の誤入力によって、バックエンドの起動が失敗することがあります。

- 環境変数のキー名・値が正しいか公式ドキュメントと照合

- 改行や空白が不要に入っていないか確認

- 変更後は必ず

docker-compose down && docker-compose up -dで再起動

特にGitHubからDifyを取得しローカルで動かす場合、サンプルの.env.exampleをコピーして編集するのが安全です。

フロントエンドが表示されない・404エラー

ブラウザでDifyにアクセスした際、404エラーや白画面が表示される場合は、フロントエンドのビルドやルーティング設定に問題がある可能性があります。

- Dockerコンテナのログを確認し、ビルドエラーがないか確認

- フロントエンドの依存関係がインストール済みか(

npm installなど) - リバースプロキシやルートパス設定が正しいか

GitHub上のDifyコミュニティでも、同様の症状と解決策が多数共有されています。まずはIssuesで既知の事例を探すことをおすすめします。

日本語が表示されない

DifyのUIや生成結果で日本語が文字化けする場合、フォントやエンコーディングが原因です。Docker環境では必要な日本語フォントが含まれていないことがあり、追加インストールが必要になる場合があります。

- Dockerfileに日本語フォント(例:Noto Sans CJK)を追加

- アプリケーションのエンコーディング設定をUTF-8に統一

- 生成AIのモデル設定で日本語に対応しているか確認

GitHubリポジトリ内のIssueでも、日本語対応の設定やDocker用追加スクリプトが共有されています。これらを活用することで迅速に改善できます。

導入前の検討ポイント

オープンソースの利点と運用上の課題

DifyはGitHub上で公開されているオープンソースプロジェクトであり、ソースコードを自由に閲覧・改変できる点が大きな魅力です。これにより自社独自の要件に合わせたカスタマイズや、迅速なバグ修正が可能となります。また、コミュニティによる改善・機能追加が活発に行われるため、最新技術を取り入れやすい環境が整っています。

一方で、オープンソースには運用上の課題も存在します。企業が採用する場合は、以下の点を事前に考慮する必要があります。

- 公式サポートがない場合、トラブル解決やセキュリティパッチの適用は自社またはコミュニティ頼りになる。

- ライセンス形態(例:Apache 2.0やMITなど)によって商用利用や再配布時の条件が異なる。

- 長期運用を見越し、バージョンアップや依存ライブラリ更新の工数を見積もる必要がある。

開発体制やセキュリティポリシーの適合

GitHub上のDifyリポジトリを利用する場合、自社の開発体制やセキュリティポリシーと適合しているかを確認することが重要です。特に生成AI関連のシステムはAPIキーや機密データを扱うため、セキュリティ要件が高まります。

検討すべきポイントは以下の通りです。

- コードレビュー体制:外部コードを導入するため、セキュリティレビューや動作検証プロセスが必要。

- 権限管理:Difyの管理画面やGitHubリポジトリへのアクセス権限を最小限に限定。

- 運用監査ログ:誰がどの設定を変更したかを追跡できる仕組みの有無。

さらに、生成AIが出力するコンテンツに対する利用規約や倫理ポリシーの整備も求められます。こうした適合性確認を事前に行うことで、導入後のコンプライアンスリスクを軽減できます。

PoC(概念実証)の実施と評価基準設定

DifyとGitHubを活用するプロジェクトを本格展開する前に、PoC(Proof of Concept)を実施することで、導入効果や課題を早期に把握することができます。PoCでは機能検証だけでなく、チームの運用負荷やユーザー体験の評価も重要です。

有効なPoCの進め方としては以下があります。

- 利用シナリオの明確化:チャットボット構築、データ分析支援など具体的な用途を決める。

- 評価指標の設定:応答精度、処理速度、運用コスト削減効果などを数値で比較可能に。

- 期間と範囲の限定:短期間で成果を測れるスコープで実施し、フィードバックを即反映。

これらのプロセスを経ることで、Difyの導入可否を論理的に判断でき、GitHubでの運用方針やリポジトリ管理ルールも明確になります。

Difyの活用事例

顧客対応・社内サポート用チャットボット

Difyを活用する代表的な事例のひとつが、顧客対応や社内サポートを担うチャットボットの構築です。ノーコードで設計できるため、専門的なプログラミング知識がなくても迅速に開発できます。例えば、FAQ対応や製品仕様の案内、社内ポータルのヘルプデスクなど、短時間で運用開始が可能です。

GitHub上のDify関連リポジトリを活用することで、テンプレートや既存のワークフローを参考にしながら、自社向けにカスタマイズした高度なチャットボットを実装できます。さらに、大規模言語モデル(LLM)やRAG機能を取り入れることで、ユーザーの問い合わせに対してより高精度な応答を生成でき、顧客満足度の向上にも直結します。

- 自動応答による24時間サポート体制の実現

- 過去のチャットログやナレッジベースを参照した回答

- 多言語対応によるグローバル運用

コンテンツ(テキスト・画像)生成

Difyはコンテンツ生成分野でも強みを発揮します。ブログ記事や商品説明文、SNS投稿用のテキスト生成だけでなく、AIモデルを組み合わせて画像生成まで行うことが可能です。GitHub経由でDifyのワークフローやプロンプトテンプレートを共有すれば、チーム内でコンテンツ制作ノウハウを蓄積し、再利用性を高められます。

特にマーケティング部門や広報部門では、Difyと外部API(画像生成モデルや翻訳ツールなど)を組み合わせて、ターゲット市場向けの訴求力あるビジュアル・コピーを効率的に制作できます。

- SEO対策を意識した記事タイトルやメタディスクリプションの自動生成

- プロモーション画像やバナーのAI生成

- 多言語での同時コンテンツ展開

マーケティングデータ分析

Difyは生成AIとしての応答能力だけでなく、マーケティングデータ分析にも活用できます。顧客データやSNS分析データ、アクセスログなどをDifyのワークフローに取り込み、自然言語で要約や分析結果を出力することが可能です。

GitHub上でチームメンバーがデータ処理スクリプトや分析ワークフローを管理すれば、モデルの改善や自動化の精度向上もスピーディーに行えます。

これにより、担当者は膨大なデータの中から重要なインサイトを短時間で抽出でき、意思決定の迅速化やキャンペーン戦略の最適化に繋げられます。

- KPIやROIの自動計算とレポート生成

- 顧客セグメントごとの傾向分析

- キャンペーン成果のリアルタイム評価

導入後の運用とアップデート

既存環境のバックアップ方法

DifyをGitHubから導入して運用している場合、定期的なバックアップはシステム安定稼働のために不可欠です。万が一のトラブル発生時にも迅速に復旧できるよう、コードや設定ファイルだけでなく、データベースやアップロード済みファイルもバックアップ対象に含める必要があります。

- ソースコードのバックアップ:GitHub上のDifyリポジトリを定期的にローカルや別のリモートリポジトリにミラーリングします。

git clone --mirrorコマンドを用いることで履歴も完全に保存可能です。 - データベースのダンプ:PostgreSQLやMySQLなど、利用中のDBに応じた

pg_dumpまたはmysqldumpコマンドで定期スナップショットを取得します。 - 環境変数設定の保全:

.envファイルやDocker Compose設定ファイル、SSL証明書などの秘匿情報は暗号化して安全に保管します。 - 自動化の活用:GitHub Actionsや外部のバックアップサービスを用いて、日次・週次のスケジュールバックアップを自動化することで運用負担を軽減できます。

バージョンアップ手順と注意点

Difyの最新版はGitHubリポジトリで頻繁に更新されるため、バージョンアップには計画性が求められます。特に本番環境では、変更内容を事前に確認し、オンラインサービスへの影響を最小限に抑えることが重要です。

- リリースノートの確認:GitHubの

Releasesページで新機能・修正・非互換変更点を確認します。 - ステージング環境で検証:本番と同じ構成の検証環境を用意し、動作確認とパフォーマンステストを実施します。

- 事前バックアップの取得:アップデート前に完全なバックアップを取得し、ロールバック手順も用意します。

- バージョンタグ指定での更新:Gitの

git fetch --tagsとgit checkout vX.X.Xで安定版タグに切り替え、不要な改変を防ぎます。 - 依存パッケージの更新:

npm installやpip install -r requirements.txtなどで依存関係を更新し、互換性の問題を解消します。

特にメジャーバージョンアップではAPIや設定項目の変更が行われる場合があるため、事前検証を怠らないことが成功のカギです。

プラグインの互換性対応

Difyではプラグインや拡張モジュールを追加して機能を強化できますが、GitHubリポジトリからのバージョンアップ時に互換性問題が発生する場合があります。これを回避するためには、プラグインの管理方針をあらかじめ整備しておくことが重要です。

- プラグインのバージョン固定:プラグインごとに安定稼働しているバージョンを明示的に固定し、無断更新を防止します。

- 互換性テストの実施:Dify本体の更新前後で、主要なプラグインの機能テストを行い、API呼び出しやUI表示に不具合がないか確認します。

- 更新情報の収集:各プラグインのGitHubリポジトリや作者のドキュメントを定期的に確認し、対応バージョンや移行ステップを把握します。

- 代替プラグインの検討:互換性が維持できない場合は、同等機能を提供する別のプラグインへの移行を検討します。

こうした運用ルールを取り入れることで、DifyとGitHubを組み合わせたシステムを長期的かつ安定的に利用することが可能になります。

まとめと今後の展望

Difyは、ノーコードで生成AIアプリを構築でき、柔軟なカスタマイズと多様な大規模言語モデル(LLM)対応を兼ね備えたプラットフォームです。さらに、dify githubリポジトリを活用することで、オープンソースならではの透明性や開発コミュニティとの連携が可能となり、企業や開発者は短期間で高品質なAIソリューションを導入できます。これらの特長は、PoCから本番運用までのスピードアップと、持続的な機能改善に寄与します。

今後は、以下の観点からDifyの価値はさらに高まると予想されます。

- GitHub連携強化:CI/CDパイプラインの自動化やGitHub Actionsとの統合により、開発からデプロイまでのフローがより効率化される見込みです。

- 対応モデルの拡大:既存のLLMに加え、画像や音声生成などマルチモーダルモデルへの対応が進み、用途が拡張されます。

- 企業向け機能の強化:アクセス制御の高度化や監査ログ機能の充実により、エンタープライズ利用でのセキュリティ要件を満たしやすくなります。

- コミュニティ主導の改善:GitHub上のDifyプロジェクトでのIssueやPull Requestを通じた改善スピードが加速し、ユーザー要望への対応が迅速化されます。

生成AI市場は急速に進化しており、開発基盤も日々更新されています。特にオープンソースベースのDifyとGitHubの連携活用は、中長期的に見ても競争力を高める強力な選択肢となります。今後、より多くの企業や開発者が、自社の環境やニーズに合わせてDifyの機能を拡張し、AIの価値を最大化していくでしょう。