この記事では、Pythonのimport文とモジュールの基礎から応用までを体系的に解説します。モジュール・パッケージ・ライブラリの違いや効率的な書き方、エラー対処法、標準・外部ライブラリ活用まで学べ、コード管理や開発効率化の悩みを解決できます。

目次

Pythonにおけるimportの基本概念

import文とは何か

Pythonのimport文は、他のファイルやライブラリに定義されている関数、クラス、変数を現在のスクリプトに読み込み、再利用できるようにするための構文です。これにより、コードの再利用性や保守性が飛躍的に向上します。同じ処理を一から書く必要がなくなり、既存のモジュールやパッケージを活用して効率的に開発できます。

基本構文は次の通りです。

import モジュール名

例えば、数学的な関数を提供するmathモジュールを読み込むには、以下のように記述します。

import math

print(math.sqrt(16)) # 出力: 4.0

モジュールの概要と役割

モジュールとは、Pythonコードを機能ごとに分割し、ひとつのファイルとしてまとめたものです。拡張子.pyのファイルがモジュールとして利用できます。モジュールには関数やクラス、変数の定義が含まれ、プログラムから必要な機能を呼び出すことができます。

モジュールの主な役割は以下の通りです。

- コードの再利用性向上

- 名前空間の分離による衝突防止

- 機能ごとの整理による可読性向上

例えば、自作のutils.pyに便利関数をまとめておくと、複数のプロジェクトで簡単に利用できます。

パッケージの概要と構造

パッケージは、複数のモジュールをディレクトリ構造でまとめたものです。パッケージとして認識されるには(Python 3.3未満の場合)ディレクトリ内に__init__.pyファイルが必要で、これがパッケージの初期化処理や公開するモジュールの指定を行います。Python 3.3以降は、__init__.pyがなくても名前空間パッケージとして機能します。

my_package/

__init__.py

module_a.py

module_b.py

これにより、import my_package.module_aのように階層的に機能を読み込むことが可能です。

ライブラリの種類と活用方法

Pythonにおけるライブラリは、モジュールやパッケージを集めたもので、特定の分野や用途に応じた機能を提供します。ライブラリには大きく分けて「標準ライブラリ」と「外部ライブラリ」の2種類があります。

標準ライブラリとその使用例

標準ライブラリは、Pythonに最初から同梱されているライブラリ群で、追加インストール不要で利用できます。例えば、日付や時刻の操作にはdatetime、ファイル操作にはos、データの圧縮にはzipfileなど、多くの便利なモジュールがあります。

import datetime

today = datetime.date.today()

print(today) # 例: 2024-06-15

これらを活用することで、外部依存を減らし、ポータビリティを保ちながらアプリケーション開発が可能です。

外部ライブラリの導入と活用方法

外部ライブラリは、Pythonコミュニティや企業が公開している追加機能を持つライブラリで、PyPI (Python Package Index)からpipコマンドでインストールします。例えば、数値計算のNumPyやデータ分析のpandas、機械学習のscikit-learnなどが広く利用されています。

# 外部ライブラリのインストール例

pip install requests

# インストール後の利用例

import requests

res = requests.get('https://example.com')

print(res.status_code)

外部ライブラリを活用することで、開発効率を飛躍的に向上させ、最新の技術やアルゴリズムを容易に取り入れることが可能になります。

import文の基本的な使い方

基本的なモジュールの読み込み方法

Pythonで他のモジュールの機能を利用するためには、import文を使います。最も基本的な構文は以下の通りです。

import math

result = math.sqrt(16)

print(result) # 出力: 4.0

この例では、標準ライブラリmathを読み込み、その中のsqrt関数を使っています。モジュール名はPythonファイル名(拡張子.pyを除いたもの)やパッケージ名と一致します。

モジュールに別名を付けて読み込む方法(as構文)

モジュール名が長かったり、コード内で短く書きたい場合はas構文で別名を付けられます。

import numpy as np

array = np.array([1, 2, 3])

print(array)

このようにすると、以降はnpという短い名前でnumpyモジュールの機能を利用でき、可読性や記述効率が向上します。

特定の関数・クラス・変数のみを読み込む方法(from … import …)

モジュール全体ではなく、特定の関数やクラスだけを読み込むことも可能です。

from math import pi, sin

print(pi) # 3.141592...

print(sin(pi/2)) # 1.0

この方法は、必要な機能だけを明示して読み込むため、コードが簡潔になりスコープ内の不要な識別子も減ります。

複数モジュールをまとめて読み込む方法

一行に複数のモジュールをカンマで区切って読み込むことができますが、可読性の観点から複数行に分けることが推奨されます。

# 一行にまとめる方法

import os, sys, json

# 推奨される方法(可読性が高い)

import os

import sys

import json

パッケージからモジュールを読み込む方法

階層的な構造を持つパッケージの場合、ドット記法でパッケージ名とモジュール名を指定します。

import urllib.request

response = urllib.request.urlopen('https://www.example.com')

html = response.read()

print(html)

上記はurllibパッケージのrequestモジュールをインポートする例です。

標準ライブラリを使った例(urllibなど)

標準ライブラリはPythonに同梱されており、追加インストールなしで利用できます。例えばurllibを使えばHTTPリクエストが簡単に行えます。

from urllib import parse

url = 'https://www.example.com/search?q=python'

parsed = parse.urlparse(url)

print(parsed.netloc) # 出力: www.example.com

外部ライブラリを使った例(NumPy、scikit-learnなど)

外部ライブラリはpipなどでインストール後、同様にimport文で利用します。

import numpy as np

from sklearn.linear_model import LinearRegression

X = [[1], [2], [3]]

y = [2, 4, 6]

model = LinearRegression()

model.fit(X, y)

print(model.predict([[4]])) # 予測結果

この例では、numpyとscikit-learnを組み合わせてデータ処理と回帰分析を行っています。Pythonのimport文は標準ライブラリから高度な機械学習ライブラリまで幅広く対応できるのが特徴です。

importに関するPEP8推奨スタイル

モジュール読み込みの順番と整理

Pythonの公式コーディング規約であるPEP8では、import文の順序や整理方法についても明確に推奨事項が定められています。これを守ることで、コードの可読性が向上し、チーム開発における保守性が高まります。特に大規模プロジェクトや外部ライブラリを多用する開発では、インポートの順序が曖昧だと差分管理が難しくなります。

PEP8では3つのカテゴリに分類し、それぞれを空行で区切ることが推奨されています。

- 標準ライブラリ:Pythonに標準搭載されているモジュール(例:

os、sys、datetime) - サードパーティライブラリ:外部からインストールしたパッケージ(例:

numpy、requests) - ローカルアプリケーション固有モジュール:プロジェクト内で作成したモジュール

# 標準ライブラリ

import os

import sys

# サードパーティライブラリ

import numpy as np

import requests

# ローカルモジュール

from myapp import utils

また、アルファベット順に並べることもPEP8で推奨されており、インポート文の管理が容易になります。

複数モジュールを記述する際の書き方

複数のモジュールを同時にインポートする場合、PEP8では1行に1つのモジュールを記述することが推奨されています。これにより、コードレビューや差分比較が容易となり、読み手が探しているモジュールを素早く見つけられます。

# 推奨される書き方

import os

import sys

import json

# 非推奨な書き方(1行に複数まとめる)

import os, sys, json # 読みにくく管理が難しい

ただし、from ... import ...形式で複数の関数やクラスを読み込む場合には、括弧を使って複数行に分けることが可能です。

# 長い場合は括弧で複数行に分ける

from math import (

ceil,

floor,

sqrt,

)

ワイルドカードインポート(非推奨)の注意点

from module import * のようなワイルドカードインポートは、名前空間を汚染し、どの関数や変数がどこから来たのかが不明瞭になるため、PEP8でも非推奨とされています。特に大規模開発や他者が保守するコードでは、予期せぬ再定義や衝突の原因となります。

以下の例のように、ワイルドカードインポートを使うとIDEや静的解析ツールも補完を正しく行えなくなることがあります。

# 非推奨

from math import *

# 推奨(必要なものだけ明示的にインポート)

from math import sqrt, ceil

唯一許容されるケースは、対話モードでの一時的な作業や、型ヒントのために大量の名前をインポートする必要がある場合などに限定されます。それでも明示的なインポートを心がけることが、可読性と保守性の面で最適です。

ファイルやディレクトリのimport方法

同一ディレクトリ内のファイルをimportする方法

Pythonでは、同一ディレクトリ内にある別ファイル(モジュール)を簡単にimportできます。同一ディレクトリとは、現在実行しているスクリプトと同じフォルダにあるファイルのことを指します。この場合、特別な設定は不要で、ファイル名(拡張子.pyを除く)をそのままimport文に書きます。

# sample.py(同一ディレクトリにあるモジュール)

def greet():

print("Hello from sample.py")

# main.py

import sample

sample.greet() # 出力: Hello from sample.py

ポイント: ファイル名がPythonの予約語や既存モジュール名と重複しないように命名することが推奨されます。また、同一ディレクトリ内のモジュールは、実行時にsys.pathの先頭(空文字”)として自動的に探索対象に含まれるため、追加のパス設定は不要です。

サブディレクトリ内のファイルをimportする方法

サブディレクトリにあるPythonファイルをimportする場合、そのディレクトリをパッケージとして認識させる必要があります。Python 3.3以降では、ディレクトリ内に__init__.pyがなくても名前空間パッケージとして認識されますが、従来互換性や明示性のために__init__.pyを作成するケースが多いです。

project/

├─ main.py

└─ utils/

├─ __init__.py

└─ helper.py

# utils/helper.py

def say_hello():

print("Hello from helper.py")

# main.py

from utils import helper

helper.say_hello()

また、サブディレクトリ構造が深くなる場合は、from パッケージ名.モジュール名 import 関数名の形式を使うことで、特定の関数やクラスを直接読み込むことも可能です。

親ディレクトリのファイルをimportする方法

あるスクリプトから見て親ディレクトリにあるファイルをimportする場合は、デフォルトではsys.pathに含まれない場合があります。そのため、ランタイムでパスを追加するか、プロジェクトのエントリーポイントを親ディレクトリに配置して実行する方法が一般的です。

project/

├─ parent_module.py

└─ subdir/

└─ child_script.py

# child_script.py

import sys

import os

# 親ディレクトリをsys.pathに追加

sys.path.append(os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '..')))

import parent_module # これで親ディレクトリのファイルを読み込み可能

注意: 上記のようなsys.path操作は一時的な解決方法です。長期的には、プロジェクト構造をパッケージとして整理し、パッケージのルートディレクトリから実行する方が推奨されます。この方法により、Pythonのimportシステムを最大限に活かし、可読性と保守性を高めることができます。

Pythonインポートシステムの仕組み

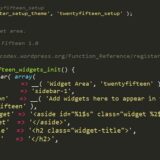

通常パッケージと名前空間パッケージ

Pythonのimport構文では、モジュールやパッケージを効率的に読み込むために「通常パッケージ」と「名前空間パッケージ」という2種類のパッケージ形態が存在します。

通常パッケージは、パッケージディレクトリ内に__init__.pyファイルを持つ構造です。この__init__.pyはパッケージ初期化時に実行されるスクリプトで、内部で他モジュールの読み込みや定義を行えます。

一方、名前空間パッケージ(PEP 420)は__init__.pyを持たないディレクトリでもパッケージとして扱える仕組みで、複数のディレクトリに分散したモジュールをひとつの論理パッケージとしてまとめられます。

- 通常パッケージ: 明示的に

__init__.pyが必要 - 名前空間パッケージ:

__init__.pyなしで自動認識、複数場所に分散可能

例えば、複数の外部ライブラリが同じ名前の名前空間パッケージにモジュールを追加できるため、プラグイン形式の拡張などに活用されます。

モジュール検索の流れ

import文実行時、Pythonインタプリタは決まった手順でモジュールを検索します。以下は簡略化した流れです。

- モジュールキャッシュの確認 — すでに読み込まれているか

sys.modulesをチェック - ファインダーによる探索 — 登録済みのファインダーがモジュールを見つけられるか確認

- ローダーによる読み込み — 見つかったモジュールをメモリ上に展開

- 名前空間の登録 — モジュールオブジェクトを

sys.modulesに追加

モジュールキャッシュ

Pythonは一度読み込んだモジュールをsys.modules辞書にキャッシュします。次回のimportではディスクアクセスせず、このキャッシュから高速に取得可能です。これにより、同じモジュールを何度も再読み込みする無駄が省かれます。

ファインダーとローダー

インポート処理は、モジュールの場所を特定する「ファインダー(Finder)」と、実際にモジュールを読み込む「ローダー(Loader)」で構成されます。Finderはパス探索を担当し、Loaderはソースコードやバイトコードをモジュールオブジェクトに変換します。

インポートフック

インポートフックを使えば、開発者は独自のFinderやLoaderを差し込み、特定の条件で異なる読み込み方法を適用できます。例えば、暗号化されたPythonファイルを解読しながら読み込むカスタムローダーなどが実装可能です。

メタパス

メタパスは、標準のパス探索前にモジュール候補を探すためのFinderのリストです。sys.meta_pathに設定された順に調べられるため、インポートの挙動を最上位で制御したい場合に有用です。

モジュールのロードプロセス

モジュールの読み込みは、見つかったモジュールを実際にPythonオブジェクトとして構築するプロセスを指します。この過程ではロード対象のソース、バイトコード、または共有ライブラリが解釈され、オブジェクトとして登録されます。

ローダーの役割

ローダーはFinderが見つけたモジュールを実際にロードする責務を持ちます。ソースコードをコンパイルしてモジュールオブジェクトを生成するほか、C拡張モジュールであれば動的ライブラリをロードします。

サブモジュールの取り扱い

パッケージ配下のサブモジュールは、親パッケージがロードされた後に個別にインポートされます。必要なサブモジュールのみ読み込むことで、メモリ消費と初期化時間を抑えられます。

Module specの概要

ModuleSpecオブジェクトは、Finderがモジュールを見つけた際に返すメタ情報です。モジュール名、ローダー、検索パスなどが含まれ、ロード処理の中核データとして利用されます。

__path__属性

パッケージモジュールには__path__属性があります。これはパッケージ内のモジュール探索ディレクトリのリストで、サブモジュールの探索範囲を動的に変更可能です。

モジュールのrepr表示

モジュールオブジェクトをrepr()で表示すると、モジュール名やファイルパスなどが確認できます。これにより、実際にどのファイルが読み込まれたかを特定できます。

キャッシュバイトコードの無効化

Pythonは__pycache__ディレクトリにバイトコードを保存しますが、環境変数PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1や-Bオプションを使って無効化できます。開発環境の簡素化や書き込み制限のある環境で有効です。

パスベースファインダーとプロトコル

パスベースファインダーは、sys.pathやパッケージの__path__をもとにモジュールファイルを検索するFinderの一種です。このFinderは、ファイルシステムやZIPアーカイブ、仮想ファイルシステムからモジュールを見つけることができます。パスベースファインダーのプロトコルにより、開発者は独自のファイル探索ロジックを組み込み可能となります。

import時によくあるエラーと対処法

ModuleNotFoundErrorの原因と解決策

Pythonでimport文を使う際に最も頻繁に遭遇するエラーのひとつがModuleNotFoundErrorです。これは、指定したモジュールがPythonのモジュール検索パス上に存在しない場合に発生します。主な原因と解決策を理解しておくことで、開発作業をスムーズに進められます。

主な原因

- モジュールやパッケージがインストールされていない

- ライブラリ名のスペルミス

PYTHONPATHにモジュールのディレクトリが含まれていない- 仮想環境とグローバル環境の混同

具体的な対策

- モジュールのインストールを確認する

未インストールの場合は、以下のようにpipコマンドで追加します。pip install パッケージ名 - スペルミスと大文字小文字を確認

例:import Numpyではなくimport numpyと正しく記述します。 - 仮想環境を有効化

モジュールがインストールされたPython環境をアクティブにしてから実行します。source venv/bin/activate # macOS/Linux venv\Scripts\activate # Windows - カスタムパスの追加

独自モジュールの場合は、スクリプト内でsys.pathに追加します。import sys sys.path.append('/path/to/your/module')

ModuleNotFoundErrorは、基本的に「Pythonがそのモジュールの場所を見つけられない」というシンプルな問題です。まずは環境設定やインストールの有無を確認することが解決の近道です。

AttributeErrorの原因と解決策

AttributeErrorは、import自体は成功しても、その後で指定した関数や属性が存在しない場合に発生します。例えば、モジュールのバージョン違いや、サブモジュールの正しい呼び出し方を誤った場合に起こります。

主な原因

- 指定した属性名や関数名が存在しない

- モジュールのバージョン変更によるAPI仕様変更

- import方法の誤り(モジュールではなくパッケージを直にimportしてしまう)

- 同名の変数やファイルが原因でモジュールが上書きされている

具体的な対策

- 属性や関数の存在を確認

dir()関数を使って、モジュール内の属性一覧を確認します。import math print(dir(math)) - 公式ドキュメントでAPI仕様を確認

バージョンアップにより関数名が変更・削除されている場合があります。 - import文の見直し

例:from os import pathとしていないために、os.path.join()が呼び出せない、など。 - ファイル名の衝突を回避

自作ファイルが標準ライブラリや外部ライブラリと同名の場合、意図せず別のモジュールを読み込んでしまうことがあります。ファイル名を変更して対応します。

AttributeErrorは多くの場合、「モジュール内に想定した属性が存在しない」という単純な問題です。公式ドキュメントや

dir()、help()を活用することで、原因特定が容易になります。

効率的で安全なimportのためのベストプラクティス

明示的なimportの推奨

Pythonのimport文を利用する際は、コードの可読性や保守性を高めるために、明示的なimportを行うことが推奨されます。ワイルドカード(from module import *)を用いた書き方は、一見便利ですが、名前衝突や予期せぬ挙動を引き起こす可能性があります。そのため、必要な関数やクラスのみを個別に明示して読み込む方法が安全です。

# 悪い例(名前空間が汚染される)

from math import *

# 良い例(明示的で安全)

from math import sqrt, pi

このように明示的なimportを行うことで、使用しているモジュールや機能がコード上で一目で分かるようになり、他の開発者がコードを理解する負担を減らせます。

不要なimportを減らす方法

不要なimportは、コードの可読性低下や不要なメモリ消費、プログラムの起動時間の遅延を招く原因となります。以下の方法で不要なimportを削減しましょう。

- コード中で実際に使っていないモジュール・関数は削除する

- 統合開発環境(IDE)の「未使用import警告」や

flake8などの静的解析ツールを活用する - 一時的なデバッグ用のimportを放置しない

# 実際に利用していないため削除可能

import datetime

import json # 使用していれば残す

これらを実践することで、コードベースの軽量化と品質向上につながります。

外部ライブラリ管理のポイント

Pythonプロジェクトで外部ライブラリを利用する場合は、依存関係の適切な管理が重要です。ライブラリの追加や更新時には互換性やセキュリティリスクを考慮しましょう。特に企業やチーム開発環境では以下のポイントを押さえることが大切です。

requirements.txtやpyproject.tomlでバージョンを固定するpipenvやpoetryなどの依存管理ツールを利用する- 不要になった外部ライブラリはアンインストールし、依存管理ファイルも更新する

- 定期的に

pip list --outdatedで古いバージョンを確認

# ライブラリのバージョン固定例(requirements.txt)

requests==2.31.0

numpy>=1.24.0,<1.25.0

依存関係を明示的に管理することで、再現性が高く、安全な開発環境を保てます。

標準ライブラリを優先的に活用するコツ

Pythonには非常に豊富な標準ライブラリが用意されており、追加のインストールなしで多くの機能が利用できます。まずは標準ライブラリで代替できないかを検討することが、依存性の削減やセキュリティ向上につながります。

jsonモジュールでデータのシリアライズ/デシリアライズdatetimeで日付・時刻の操作pathlibでファイルパスの操作urllibでHTTP通信(簡易的な場合)

# 外部ライブラリを使わず、標準ライブラリで実現可能な例

import json

data = {"name": "Alice", "age": 25}

json_str = json.dumps(data)

print(json_str)

このように標準ライブラリの活用を優先することで、外部依存を減らし、プログラムの移植性や保守性を高められます。